このページを読むと

- 光の屈折について

- 入射角と屈折角

- 屈折のコツ

- 全反射

を学べるよ!中学の学習にとても役立つよ!

また、このページは

中1理科の光の学習の2ページ目だよ!

すべてのページを読むと光の学習が完璧になるよ!

ねこ吉

ねこ吉ぜひチャレンジしてね☆

中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!

それでは学習スタート!

光の屈折

光の屈折とは

まずは「光の屈折」とはどんなものかを説明するよ。

「屈折(くっせつ)」とは「曲がる」という意味だね。

あれ?先生。前のページの「光の直進」で光はまっすぐに進むって勉強しなかった?

うん。そこはしっかり確認しておこう。

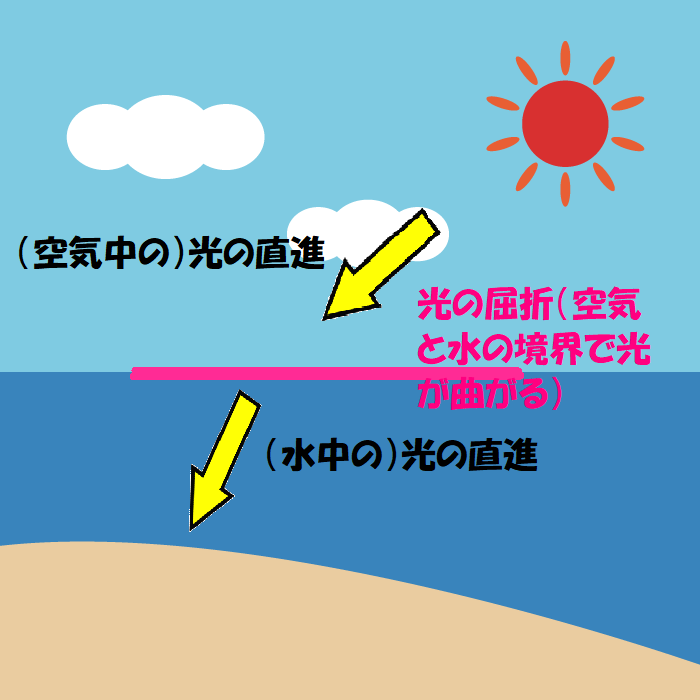

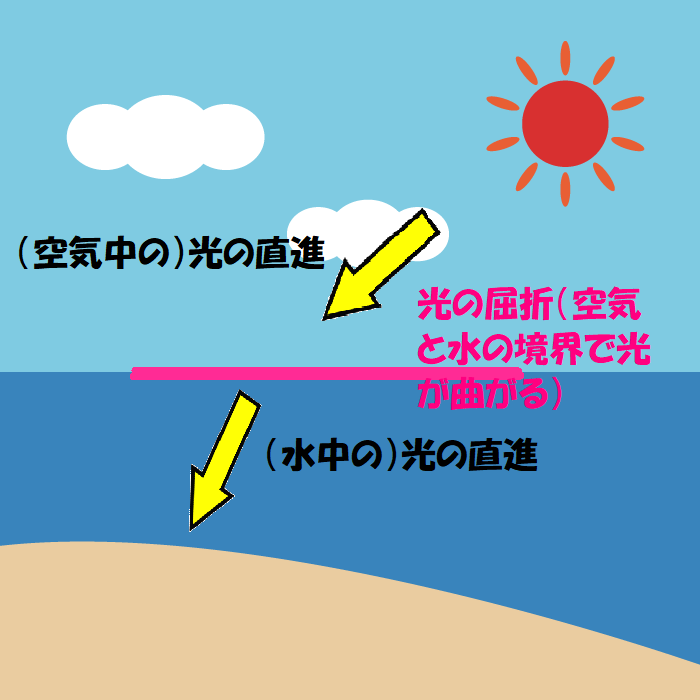

「光の屈折」というのは、

「空気中→水中」とか。

「空気中→ガラス中」のように、

物質が変わる部分で光が曲がることなんだ。

間違えやすいから、図で書いておくね。

なるほど。光はまっすぐに進むけど、「空気→水」のように、物質が変わるところで曲がるんだね。

- 光の屈折

- 光が異なる物質の境界で曲がること

光の屈折に必要な用語

さて、次は、

光の屈折の勉強に必要な用語を確認するよ。

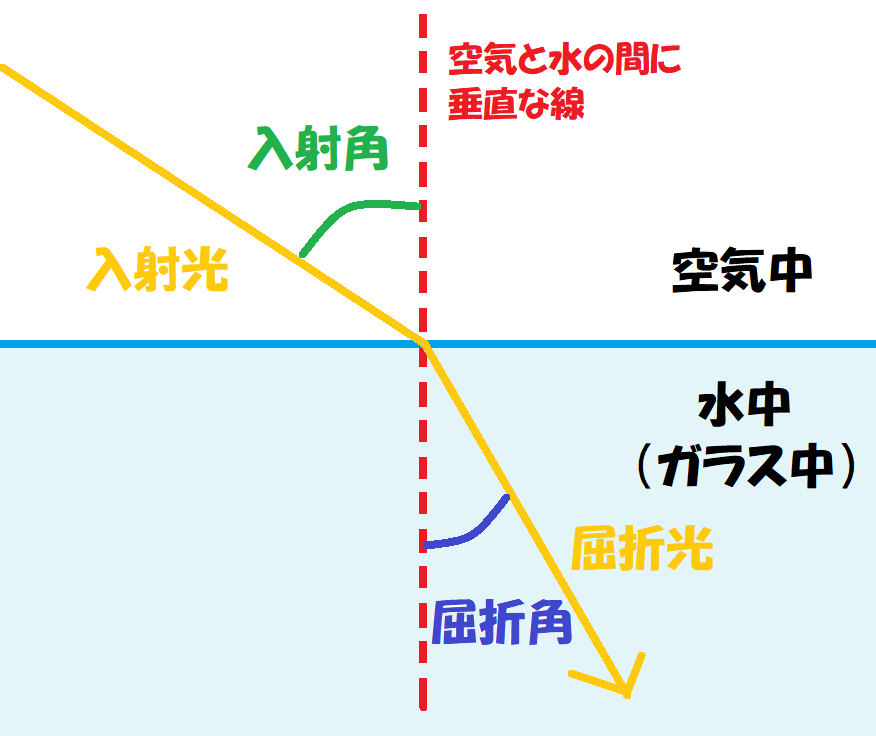

上の図を見てみよう。まず赤色の「空気と水の間に垂直な線」というのがあるね。

実際には無い線だけど、作図の時には重要な線となるよ。「垂直」とは「90度」のことだね。

①入射光…屈折する前の光

②屈折光…屈折した後の光

③入射角…入射光と垂直な線の間の角

④屈折角…屈折光と垂直な線の間の角

①~④の用語は必ずすべて覚えておこうね。

「入射光」と「入射角」は鏡の時と同じだね!

屈折の仕方

次は屈折の仕方だよ。テストにもよく出題されるところなんだ。

覚えるパターンは2つだよ。

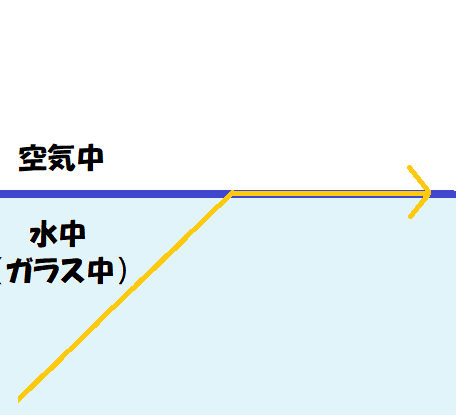

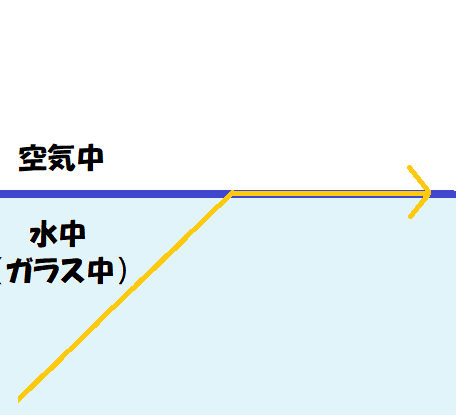

例① 空気中から水中(ガラス中)に光が進む場合

入射角>屈折角(入射角が屈折角より大)となる

(テストでは水とガラスは同じと考えてOKだよ)

上の2つの図を見てみよう。「空気」から「水(ガラス)」へ光が進むときは、

入射角>屈折角となるように光が進む。というルールがあるんだ。

うん。確かに入射角のほうが大きいね!

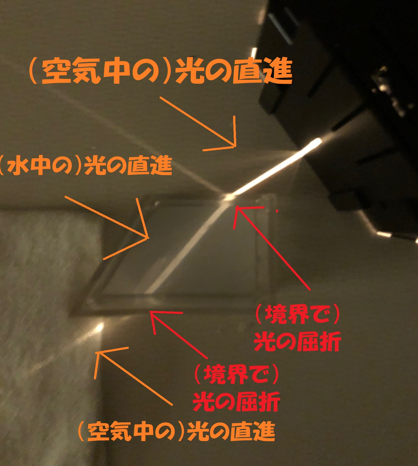

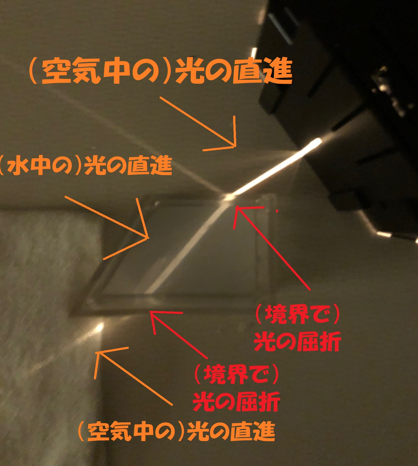

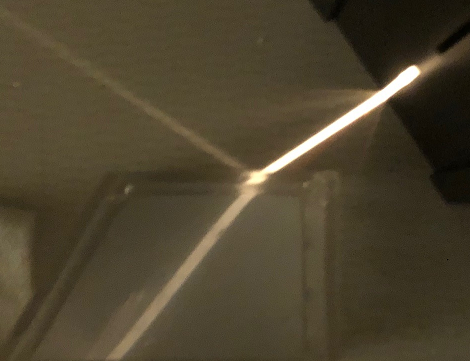

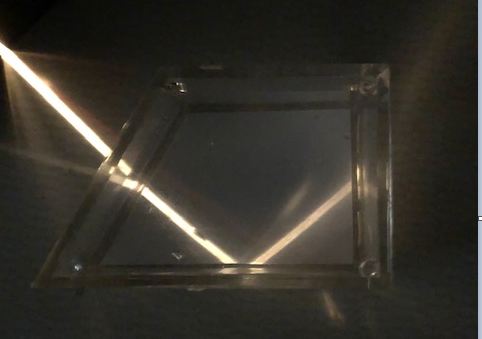

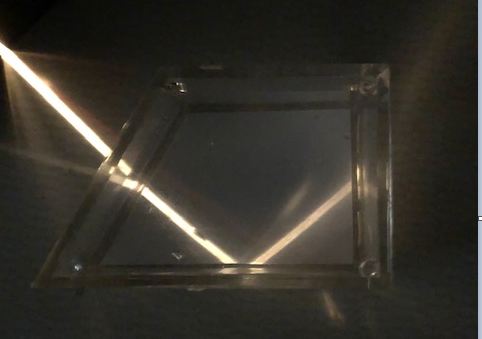

そうだね。実際の写真ものせておくよ。

入射角のほうが大きくなっているね!

次は、光の進む向きが反対になった場合だよ。

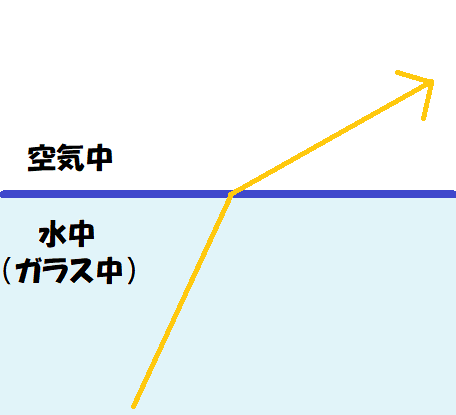

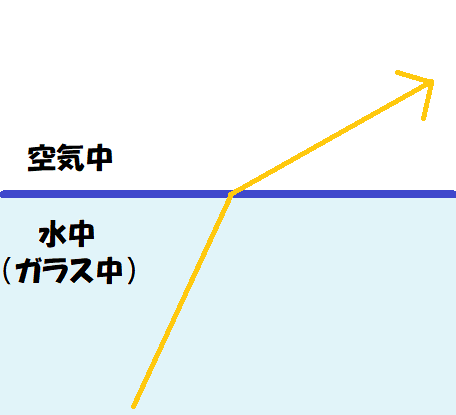

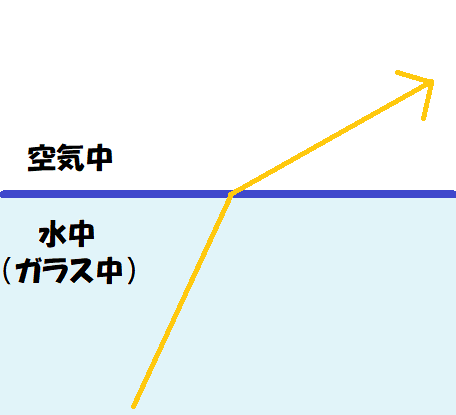

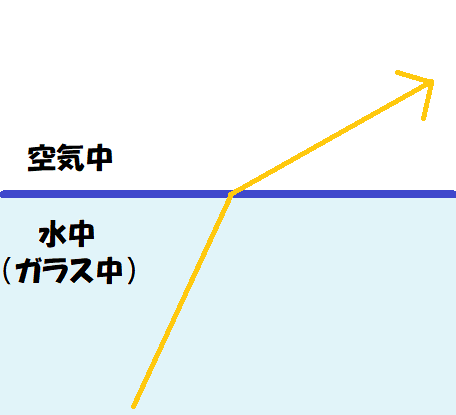

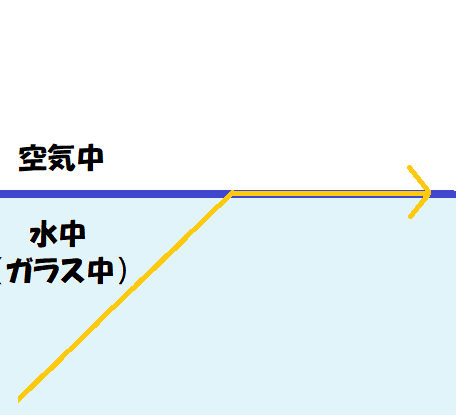

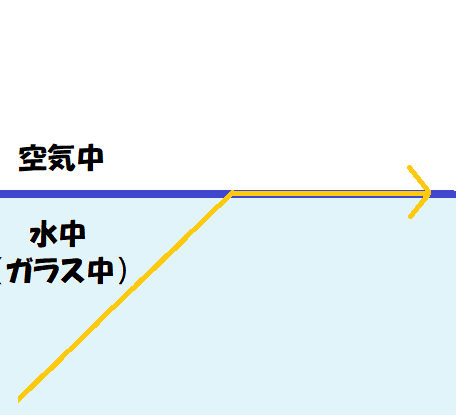

例② 水中(ガラス中)から空気中に光が進む場合

屈折角>入射角(屈折角が入射角より大)となる

上の2つの図を見てみよう。

今度は「水(ガラス)」から「空気」へ光が進んでいるね。

このときは、屈折角>入射角となるように光が進む。というルールがあるんだ。

さっきと反対なんだね!

そう。水やガラスの中にある角度が「入射角」になっているからね!

では、まとめるよ。

例① 空気中から水中(ガラス中)に光が進む場合

入射角>屈折角(入射角が屈折角より大)となる

例② 水中(ガラス中)から空気中に光が進む場合

屈折角>入射角(屈折角が入射角より大)となる

先生…。覚え方のコツはないですか…。

うーん。下の2つポイントは覚えておいてもいいかな。

ポイント①

「水(水中側)が絶対に角度が小さい」

入射角とか屈折角はややこしいから、

「水(ガラス)側の角度がいつも小さい」

と覚えるのもいいよ!確認してみてね!

おー!なるほど!!

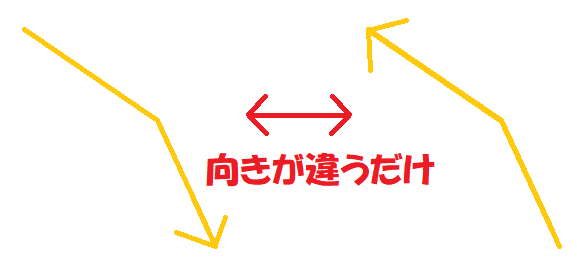

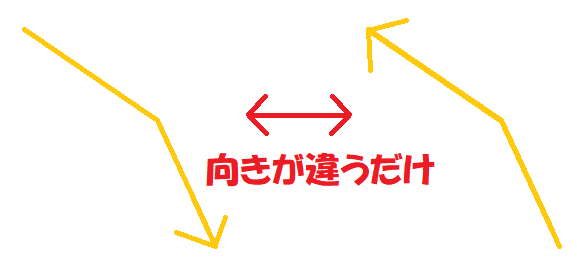

ポイント②

「空気→水」と「水→空気」は光の向きを反対にしただけ!

図を2枚にするね。

ねこ吉。上の2つの図を見てごらん。光に注目すると、進み方が反対になっただけだね!

あ、ほんとだ。

覚え方のヒントにしてね☆

最後に光の屈折の様子を動画にしたよ。

15秒くらいだよ。(見にくくてごめんね…。)

全反射

次は「全反射」について学習するよ。

全反射?なんだか難しそう…

大丈夫。難しくないよ。まずは下の図を見てね。

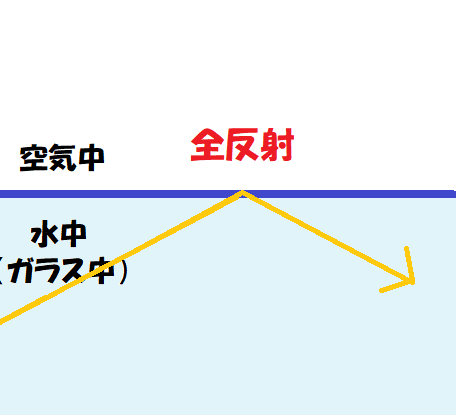

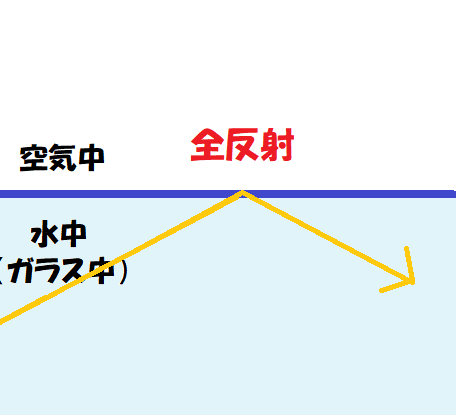

「水(ガラス)中→空気中」に光を出すと、上の図のように屈折するよね。

うんうん。

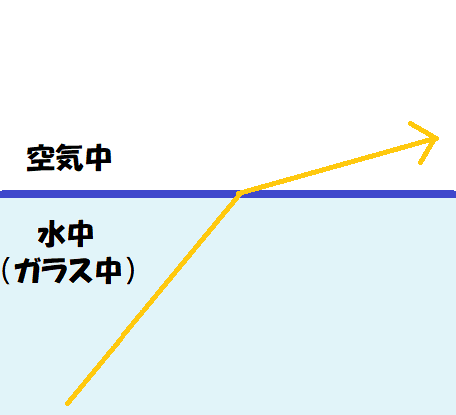

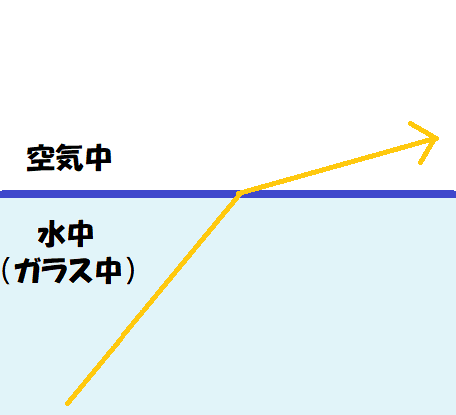

この図の入射角を大きくしていくよ。

すると上の図のようになっていくよね。

さて、上の図よりさらに入射角を大きくするとどうなるかな?

あれ?どうなるんだろう。

答えは下の図のようになるんだ。

あれ?鏡じゃないのに光が反射しているね。

そう。屈折角が90度以上大きくなると、屈折せずにすべて反射するんだ。これを「全反射」というんだよ。

「光ファイバー」って聞いたことあるかな?光通信に使われるものなんだけど、これは全反射を利用しているんだ。

テストにも出題されるから、「全反射」と「光ファイバー」はセットで覚えておこう!

最後に全反射の写真だよ↓

光の屈折の作図と実験の例

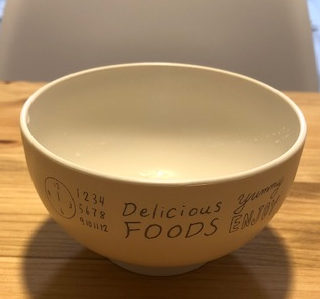

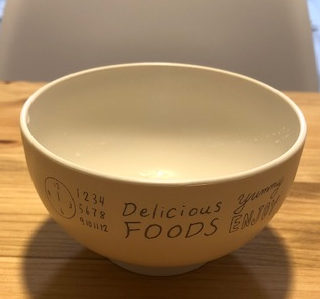

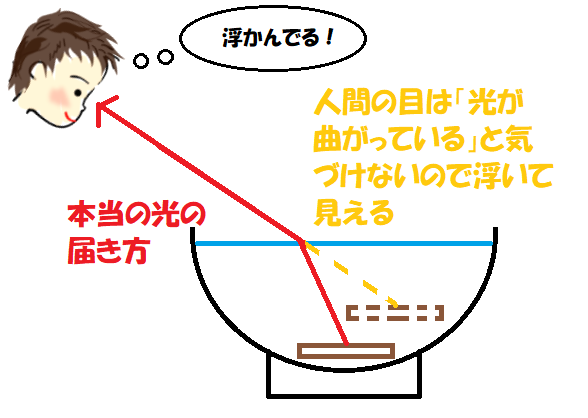

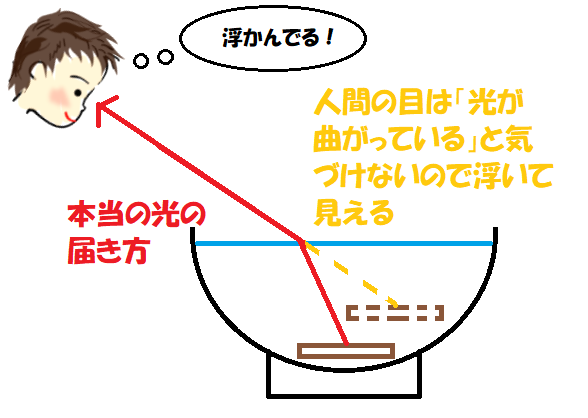

例1「浮かんで見える硬貨」

最後にテストに出やすい屈折の実験例だよ。

例としては「浮かんで見える硬貨」があるよ。

「浮かんで見える硬貨」?

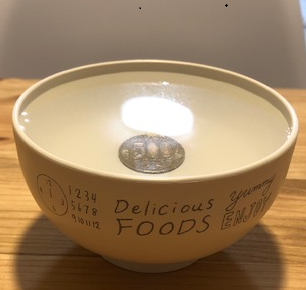

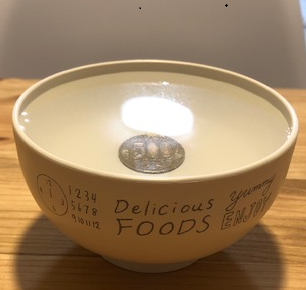

うん。おわんにお金を入れて、それに水を入れるとお金が浮かんで見えるんだ。

下の写真や動画を見てみてね。(動画は15秒)

おー。不思議だね。

これは、光の屈折が関係しているんだ。

実際は光は屈折してるけれど、「人間の目(脳)」は

「光はまっすぐに進むもの」と思ってるから、図の黄色の点線のように感じるんだね。

その結果、「浮かんでいる」ように見えるんだ!

(もちろん実際は沈んでいるよ。)

ほんとは赤の光だけど、黄色の光と感じるんだね!

これで屈折の解説は終わりにするね。

次回は「凸レンズ」についてだよ。

凸レンズはこのページの屈折と同じように苦手な人が多いところだから、

ぜひ読んでみてね!

みんなお疲れ様☆

さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。

中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!

また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。

他のページも見たい人はトップページへどうぞ。

今なら相談無料です

またねー!

コメント

コメント一覧 (12件)

とてもわかりやすくて助かりました! テスト頑張ります!

お役に立ててよかったです!

テスト応援しています!

わかりやすい説明ありがとうございます。 <屈折や全反射> 動画つきはとてもうれしいです

お役にたててよかったです!

受験勉強に役立ちました!

お役に立ててよかったです!

勉強ファイトです!

期末試験の良い勉強になりました。

ありがとうございます。

お役に立ててよかったです!

テストファイトです!

説明がとても分かりやすかったです‼️

おかげで理科のテスト98点も取れました‼️こんな点数初めてです‼️

本当にありがとうございます‼️

それは天才です!

これからも応援しています!

分かりやすすぎやろ!!!テスト頑張れそう!!

ありがとうございます!

勉強ファイトです!