このページでは中学理科で学習する飽和水蒸気量について詳しく解説していくよ!

- 飽和水蒸気量って何のこと?

- 飽和水蒸気量のグラフの見方は?

という人はこのページを見ればバッチリだよ!

ねこ吉

ねこ吉先生お願いします!

うん。よろしくね。

中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!

水と水蒸気の違い

まずは「水と水蒸気の違い」について解説をしていくよ。

水と水蒸気の違い?簡単だよ。「水は液体」で「水蒸気は気体」でしょ。

ねこ吉大正解!「水は液体」「水蒸気は気体」ちなみに「氷は固体」だったね。これは中学1年生で学習したよね!

氷は固体

水は液体

水蒸気は気体

うん!だから水と水蒸気の違いはOKだよ!

それじゃあねこ吉。もう一つ質問させて。次の3つが、「水」と「水蒸気」のどちらか答えてみて!

ゆげ

霧

雲

え、どっちだろう?

意外と迷ってしまうよね。だから、「水と水蒸気の違い」はとても大切なんだよ!

ちなみに答えは、「すべて水」だよ。

え、「ゆげ」も「きり」も「雲」も全部水なの?

そうなんだよ。見分けるポイントはとっても簡単!

「水は目に見える」

「水蒸気は目に見えない」

これだけなんだ!

例えば水たまりが乾いて水蒸気になると、それはもう目に見えないよね?

今みんなのまわりにも、たくさんの水蒸気があるけれど、目には見えないよね。

このように(小さすぎて)全く目に見えないものが水蒸気なんだ!

反対に、水は目で見ることができるよ。

コップに入った水はもちろん、湯気や霧、雲などは目に(白く)見えるよね?

これが水の特徴なんだ。しっかりと覚えておいてね!

水蒸気は目に見えない。

水は目に見える。

わかったよ!

飽和水蒸気量とは

飽和水蒸気量の基本

では始めていこう!

では

飽和水蒸気量について確認していこう!

飽和水蒸気量?

うん。飽和水蒸気量とは、

1m3の空気中に含むことができる水蒸気量の最大量のことだよ!

…何のこと?

まだ少しわかりにくいね。

絵でイメージをしていこいう。

ここにプラスチックでできた大きさ1m3の密閉できる箱があったとするね。

この箱は、全く水蒸気が入っていない、乾燥した状態だとしよう。

そして、この箱の中に、水を10g入れたとするよ。

しばらく時間がたつと、箱の中はどうなるかな?

水が乾くと思う!

うん。その通り。水は乾いてすべて水蒸気になるね!(水蒸気は目に見えなかったね。)

(●が水蒸気。実際は目に見えないよ)

水が乾くなんて知ってるよ!

うん。こぼした水が乾いて水蒸気になるのは当たり前かもしれないね。

じゃあねこ吉。この箱の中にどんどん水を足していくと、水は無限に水蒸気になって、いくらでも乾いていくのかな?

え、それはどうだろう?

実は空気の中に入れる水蒸気には限界があるんだよ!

この、空気の中に入れる限界の水蒸気の量を、「飽和水蒸気量」というんだよ。

さらに水を足して…↓

水蒸気が増えていくと…↓

これ以上水蒸気になれなくなる!↓(乾かない)

こういうことだね。

水蒸気が乾ける量には限界があるんだね!

うん。ちなみに、締め切ったお風呂のように、限界がきてもシャワーなどで水を出し続けると、水蒸気になれず水の粒が浮き始めるよ。

この浮いている小さな「水(水蒸気でない)」の粒が「湯気」とか「霧」なんだよ!

そういえば、加湿器の霧に手をあてると、手がぬれるね。あれは霧が水だからなんだね!

そういうことだね。

そして、湿度の計算などは後で詳しく説明するけれど、

空気に水蒸気が全く入っていいない状態が湿度0%

飽和水蒸気量(入れる限界)の半分だけ入っている状態が湿度50%

飽和水蒸気量まで水蒸気が入っている状態を湿度100%

というイメージはもっておこう!

飽和水蒸気量のグラフ

さて、1m3の空気中に含むことができる水蒸気量の最大量を飽和水蒸気量というのはOKかな?次の話をしていくね。

実は飽和水蒸気量というのは、気温によって変化するんだ。

え、気温によって変わるの?

そうなんだ、そこが飽和水蒸気量の難しいところなんだよ。

例えば気温10℃で下の図のような状態でも

気温が上がればさらに水蒸気を含めるようになるんだよ。

(さらに水蒸気になれる↓)

飽和水蒸気量は気温によって変わるのかー。

うん。これはとても大切なことだからしっかりと覚えておいてね。

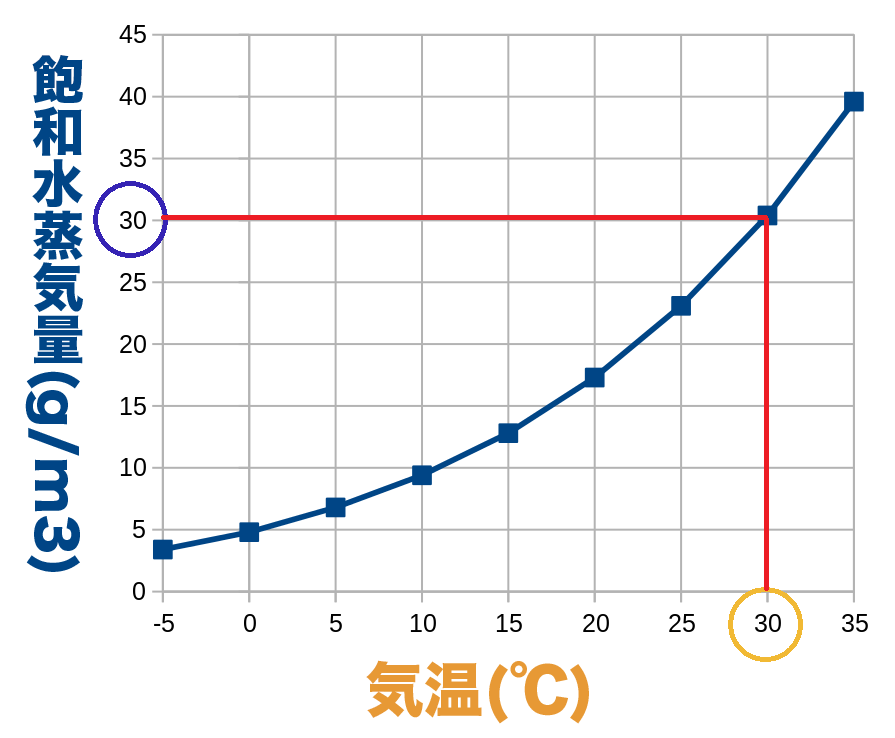

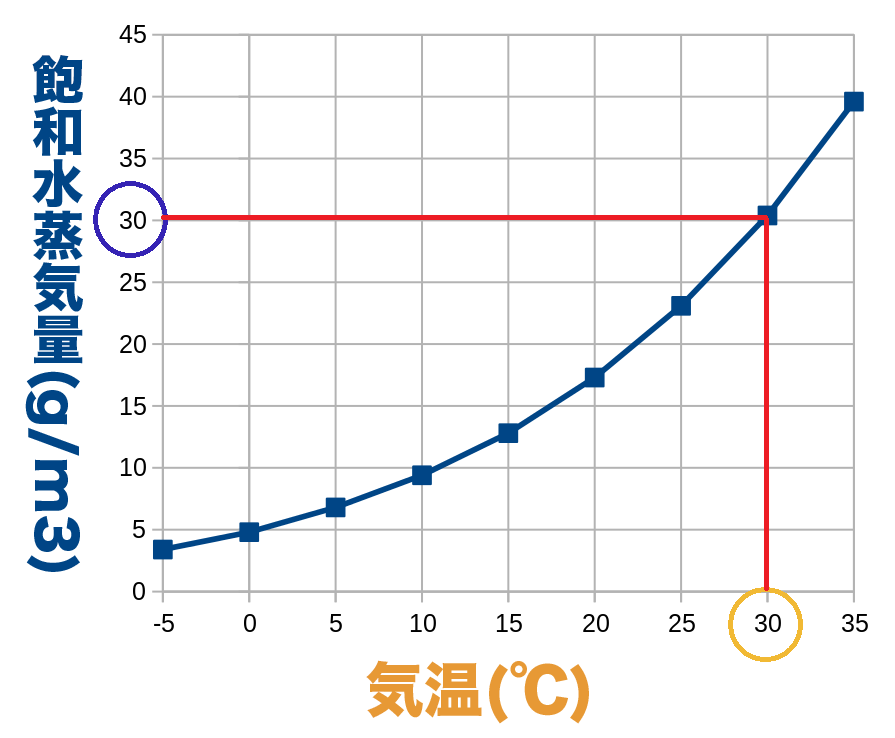

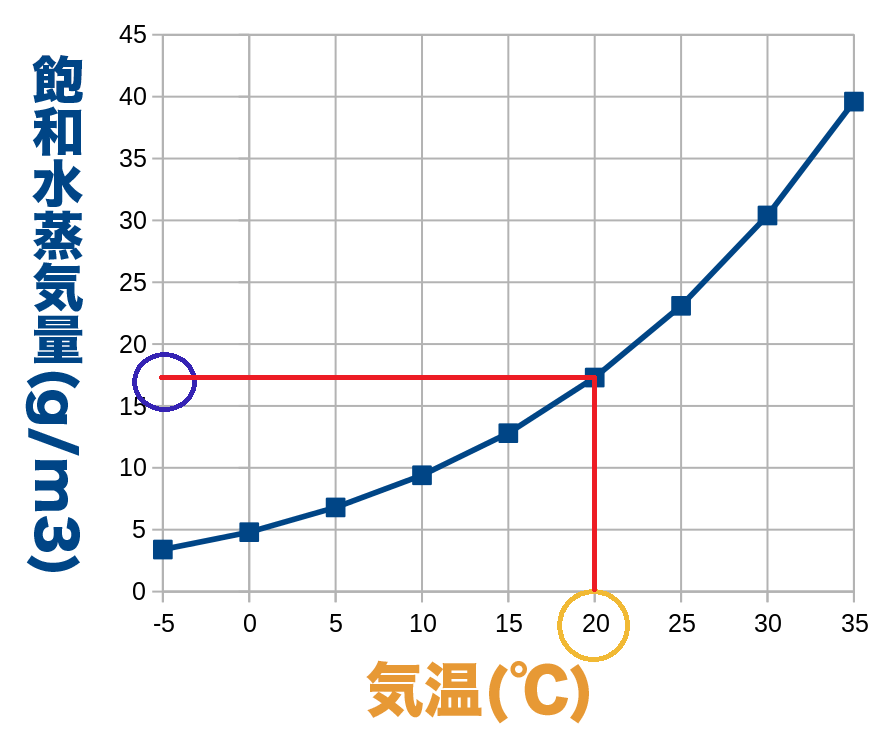

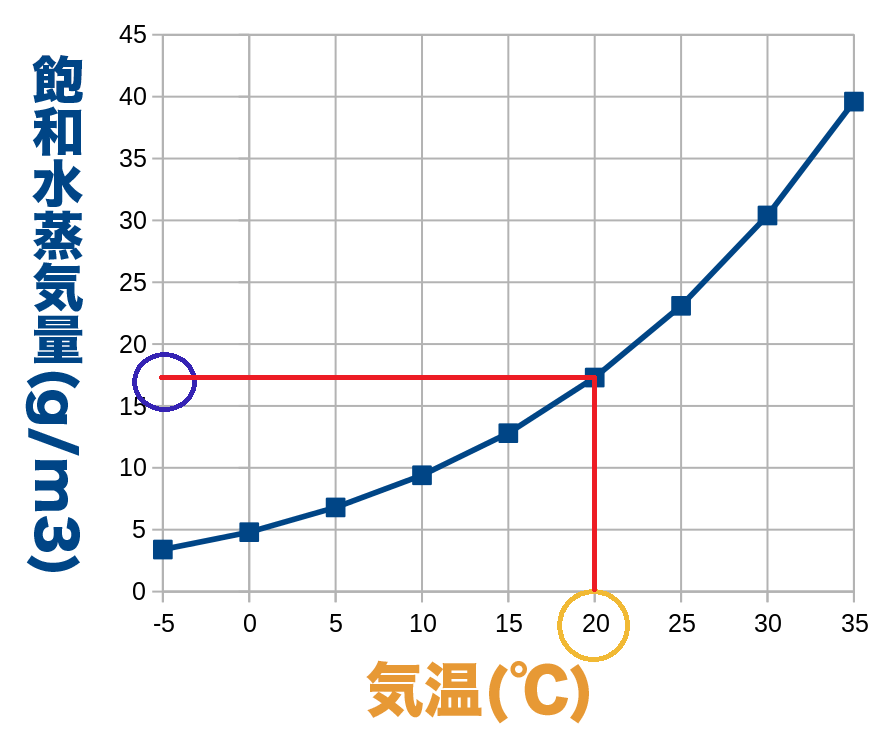

飽和水蒸気量は下のようなグラフであらわすことができるよ!

例えば、気温が30℃のときの飽和水蒸気量は、グラフを次のように見て、

約30g/cm3だね!(正確には30.4g/cm3)

気温が30℃のとき、1m3の箱に水30g分のの水蒸気が入るんだね!

同じように気温が20℃のときの飽和水蒸気量は

約17g/cm3だね!(正確には17.3g/cm3)

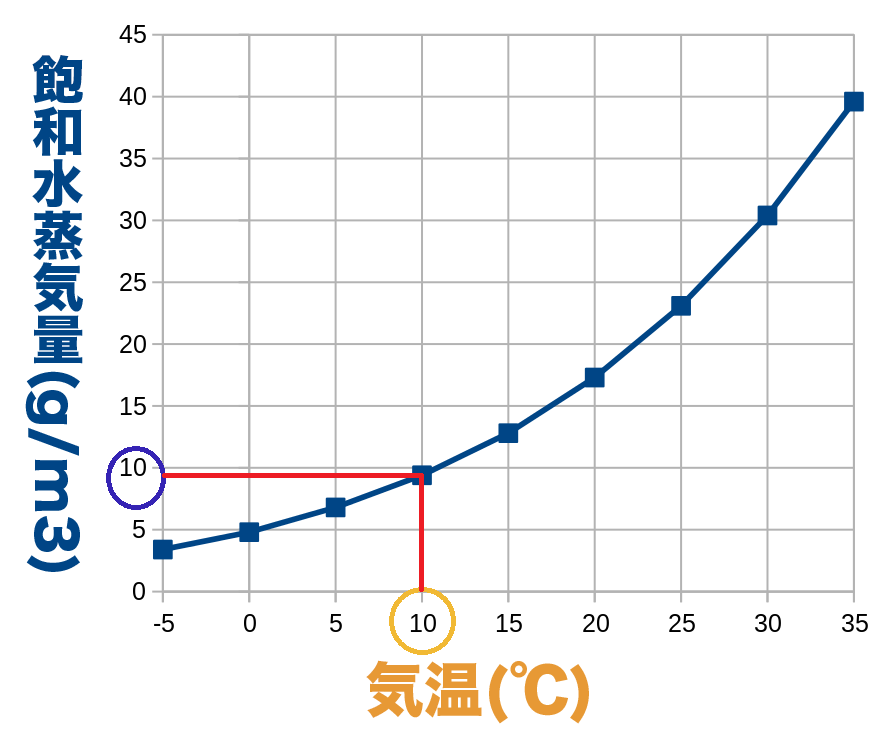

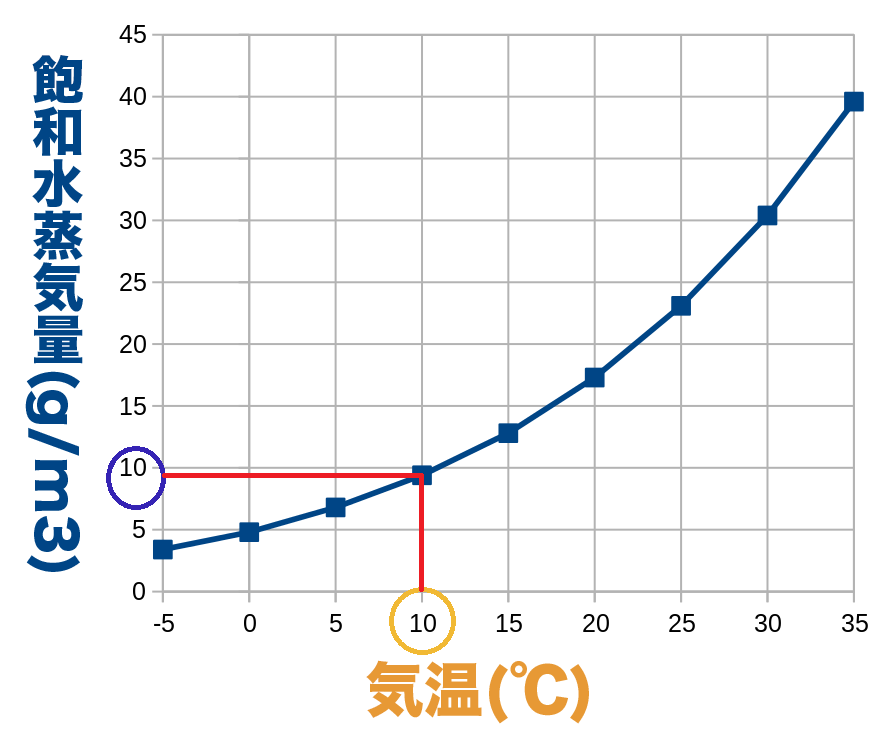

最後にもう一つ例を出すと、気温が20℃のときの飽和水蒸気量は

約10g/cm3だね!(正確には9.4g/cm3)

このような感じで、飽和水蒸気量は気温とともに変化するんだね!

気温が高いほどたくさん水蒸気が入るんだね!

そういうことだね!

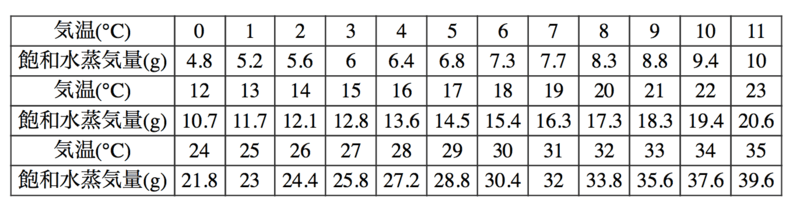

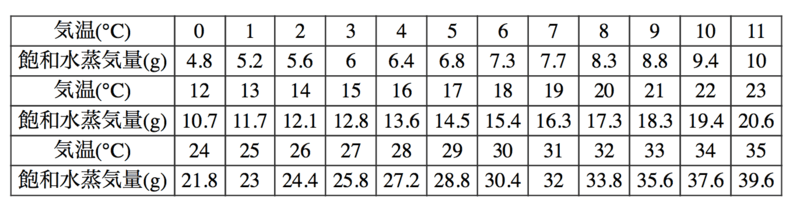

詳しい飽和水蒸気量を知りたい人のために表ものせておくね!

これで「飽和水蒸気量」の解説を終わるね!

もっと中学理科の解説を見たい人は、他のページも見てみてね!

またねー!

さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。

中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!

また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。

他のページも見たい人はトップページへどうぞ。

今なら相談無料です

コメント

コメント一覧 (11件)

分かりやすくて使いやすいです。

お役に立ててよかったです!

質問なども受け付けていますので、お気軽にどうぞ

You Tubeでも拝見させてもらっているんですけど毎回分かりやすく理解力がない僕でも理解ができます。

これからも頑張ってください!

こちらこそありがとうございます。

応援しています!

最近、さわにいさんのサイトをよく見させて頂いています。

もう分かりやすすぎて、一人で「ああー!」と騒いでいます←

ねこ吉君がいいお仕事をしてますね、、、

受験合格に向けて頑張ります!

コメントありがとうございます!

もうすぐ受験なんですね!

体調に気をつけてファイトです!応援しています!

応援してます!

とても分かりやすくて参考になりました。

お役に立ててよかったです!

いつでもご利用くださいね!

なかなな

わかりやすい

お役に立ててよかったです!!