このページでは

- 力の矢印

- 矢印の書き方

を中学生向けに説明していきます。

中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!

ねこ吉

ねこ吉ねこ吉です。みんなよろしく!

では、力の矢印の学習スタート☆

(▼時間がある人は動画でも学習できるよ!)

力の矢印で力を表す

力の矢印の学習を始めよう!

力の矢印って何ですか?

「力」は目で見ることができないんだ。

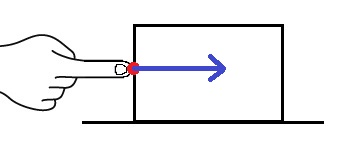

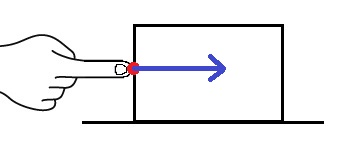

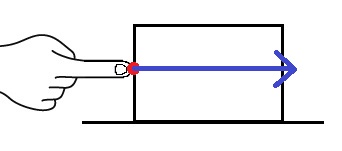

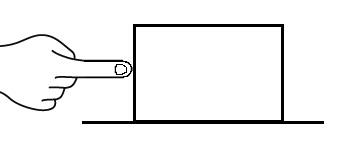

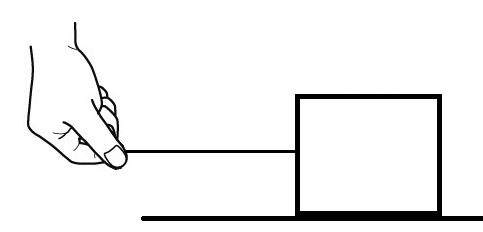

例えば指で物体を押してみよう。

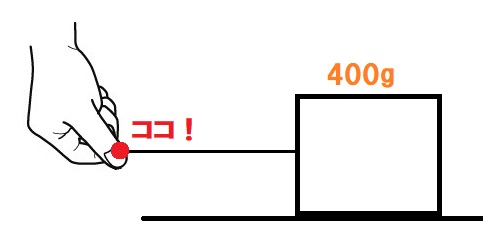

こんな感じ。→

このとき、物体を押す「力」は目で見えないよね?

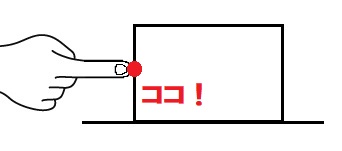

だけど、力の矢印を使って表すと、

「力」がイメージしやすくなるんだよ。

こんな感じ。→

ほほう。なるほど!

さらに力の矢印の便利なところは

- 力を加える点(作用点)

- 力を加える向き

- 力の大きさ

の3つが簡単にわかる。ところにあるんだ!

1つずつ確認していこう!

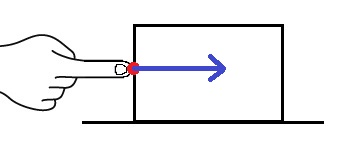

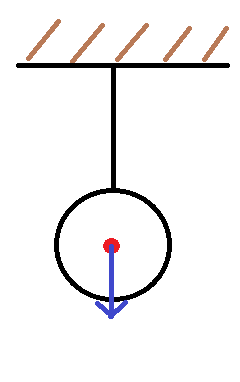

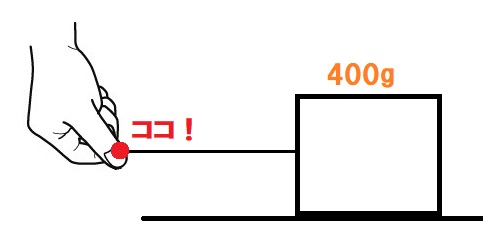

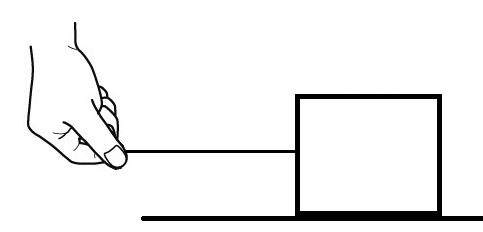

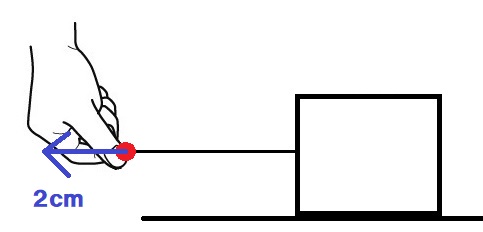

まず、「①力を加える点(作用点)」は

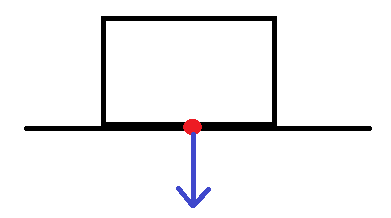

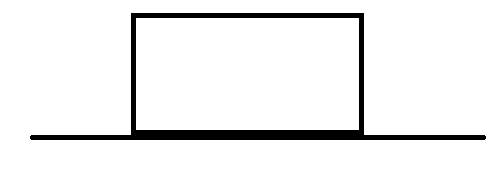

下の図1の赤色の点だよ。ここに力を加えているんだね。

図1

そして、図の矢印の向きが「②力を加える向き」になるよ。

この場合は右側に押しているということだね。

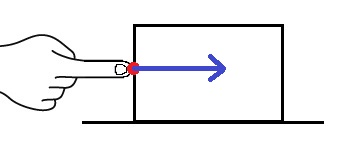

最後に「③力の大きさ」は矢印の長さになるんだ。

例えば上の図1と下の図2では矢印の長い図2のほうが大きな力を加えているということだね!

図2

これらが力の矢印の基本だよ。

目に見えない「力」がイメージしやすくなるね!

注意を2つ言っておくね。

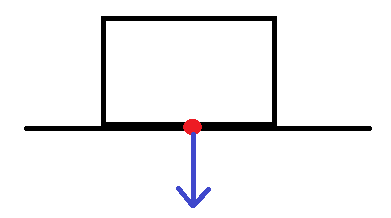

注意① 面での作用点の書き方。

図3 手のひらで押す

図4 物体が床を押す

図3、図4のように、点ではなく、広い部分で押す場合は、

面の中心あたりに作用点を書けばいいよ!

注意② 力の矢印の長さ

力の大きさは、矢印の長さで表すことができるんだよね。

テストでは、1Nの力を1cmの長さで書け。

とか、1Nの力を1マスで書け。のようになることがほとんどだよ。

最後に例題で確認してみよう。

例題 物体を3Nの力で押した。1Nの力を1マスとして、この力を矢印で表せ。

答え

1Nで1マスなら、3Nの力は3マスで書けばいいんだね!

力の矢印の書き方

ここからは力の矢印の書き方のきまりを学習するよ。とても大切なところだから、丁寧に読んでね。

力の矢印の書き方には、

とても大切なポイントがあるんだ。

力の矢印の書き方の重要ポイント!

問題を読んで

- 「重力」という力の矢印を書くのか

- 「重力以外」(押す力、引く力、支える力など)の力の矢印を書くのか

を確認する!

ことなんだ。

この①と②をごちゃ混ぜにすると、力の矢印の書き方がわからなくなるよ。

問題文をしっかりと読めば、

- 「重力の矢印」を書くのか

- 「重力以外の矢印」を書くのか

簡単にわかるから、必ず確認するんだよ。

それでは、①重力の矢印の書き方から学習していこう!

「重力」の矢印の書き方

重力の矢印の書き方は簡単だよ。

書き方①

重力を書きたい物体の中心に作用点を書く。

書き方②

質量(g)を力(N)になおす。

書き方③

力の大きさの分、下方向に矢印を書く。

これでOK。例題をやりながら確認しよう!

例題の力の矢印を、1Nの力を1cmの長さとして書け。

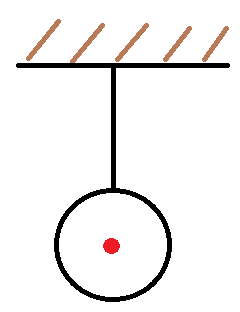

例題① 100gのおもりにはたらく重力を書け。

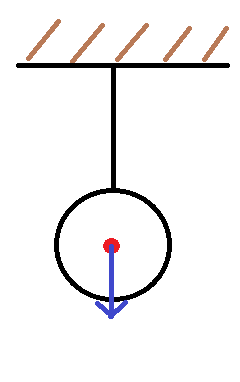

質量100gのおもりが天井から吊るさっているんだね。

まずは、

書き方①

重力を書きたい物体の中心に作用点を書く

だよ。作用点を「重力を書きたい物体の中心」

に書こう!(だいたい真ん中ならOK!)

こんな感じだね!

次に書き方②

質量(g)を力(N)になおす。

だね。質量100gを力(重力)になおすと、1Nだったよね!

そして、この問題では

「1Nの力を1cmの長さとして書け。」

となっているから、1cmの矢印を書けばいいんだ。

最後は書き方③

力の大きさの分、下方向に矢印を書く。

だね。「重力」は絶対に下方向にしかはたらかないよ。

下向きに1cm分矢印を書けばいいね。

答え →

こんな感じだね。

テストではしっかりと矢印の長さを測ったり、マス目があればそれに合わせて書くんだよ!

中心に作用点を打つ。質量を力になおす。下向きに矢印を書く。でいいんだね!

そうだね。矢印の長さに気を付けてね。

それでは例題②にいこう!

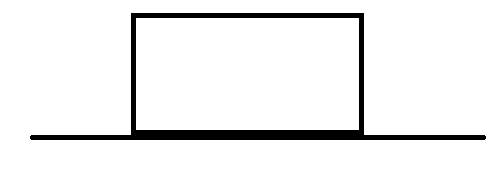

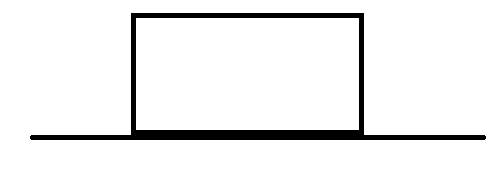

例題② 200gの物体にはたらく重力を書け。

質量200gの物体が置いてあるんだね。

まずは、書き方①

重力を書きたい物体の中心に作用点を書く。

だよ。作用点を「重力を書きたい物体の中心」に書こう!

ここで、絶対に点を書く位置で悩んではいけないよ!

「重力を書け」という問題だから、

自信をもって中心に作用点を書いてね!

こんな感じ!

次に書き方②

質量(g)を力(N)になおす。

だね。質量200gを力(重力)になおすと、2Nだね!

そして、この問題では「1Nの力を1cmの長さとして書け。」となっているから、2cmの矢印を書けばいいんだ。

最後に書き方③

力の大きさの分、下方向に矢印を書く。

だね。「重力」は絶対に下方向にしかはたらかないよ。

だから、下向きに2cm分矢印を書けばいいね。

答え →

これでいいね!

基本はこれでOK。あとは練習量が大切なんだ!練習問題を4つ出すから、考えてみてね!

悩むうちはまだ練習が足りないよ☆

問1~4の力の矢印を、1Nの力を1cmの長さとして書け。

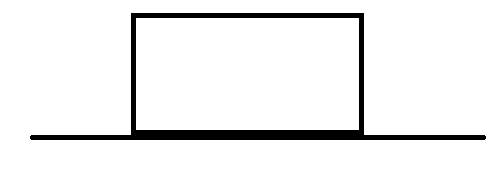

問1 100gの物体Aにはたらく重力

問2 150gの物体Bにはたらく重力

問3 100gの物体Cにはたらく重力

問4 80gの物体Dにはたらく重力

問1の答え 問2の答え

問3の答え 問4の答え

正解することができたかな?(みんなは矢印の長さをしっかり測ろうね。)

ポイントは作用点を打つ位置だよ。

- 「Aにはたらく重力」なら「Aの中心」

- 「Cにはたらく重力」なら「Cの中心」

というように簡単に考えればいいんだよ。

物体が重なっていても、吊るさっていても関係ないんだ。

図を見て迷ったらだめだよ!

これで 「① 重力の矢印の書き方」の説明を終わるよ。

- 重力を書きたい物体の中心に作用点を書く。

- 質量(g)を力(N)になおす。

- 力の大きさの分、下方向に矢印を書く。

書き方のポイントをしっかりと覚えておこう!

「重力以外」の矢印の書き方

さて、ここからは「重力以外」の力の矢印の書き方だよ!

まず一番大切なことは、「重力」とは書き方が別だから、

「重力の書き方」と、今から説明する「重力以外の書き方」を混ぜないこと!

だよ!

わかりました☆

ところで先生、「重力以外」の力にはどのようなものがあるの?

簡単だよ。

- 「〇〇を押す力」

- 「△△を引く力」

- 「□□を支える力」とか。

とにかく「重力以外」だったら今からの書き方をするようにしてね!

それでは説明を始めるよ!

書き方①

力を加えるものと、加えられるものが接触している点に作用点を打つ。

書き方②

力(N)の大きさを確認する。

書き方③

力の大きさの分、向きを自分で考えて矢印を書く。

この書き方で全てOKだよ。

確かに重力の書き方と違うね。混ぜないようにしないと!!

うん。気を付けてね。

1番の違いは作用点を打つ位置だよ。

重力の場合は、書きたい物体の中心でよかったけれど

重力以外の場合は、接触(せっしょく)している点なんだよ!

接触しているところって?

触っているところということだね。

大丈夫。簡単だよ。例題を解きながら確認していこう。

例題の力の矢印を、1Nの力を1cmの長さとして書け。

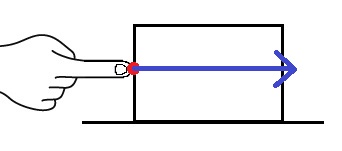

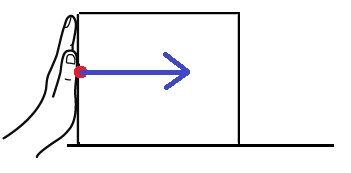

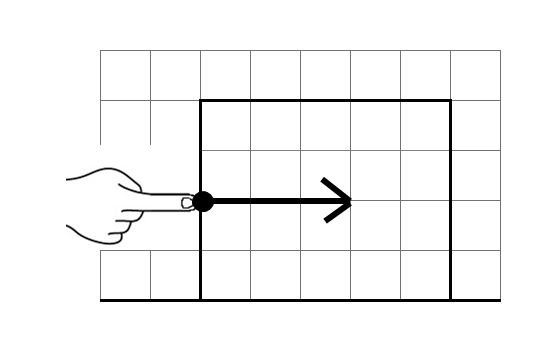

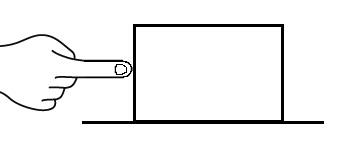

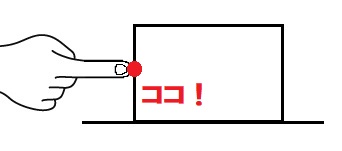

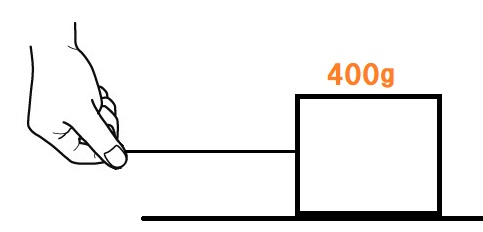

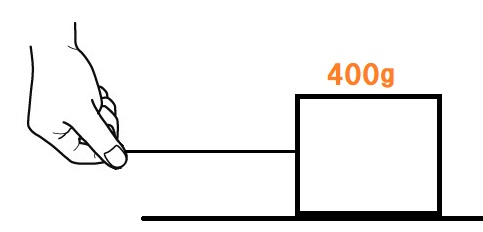

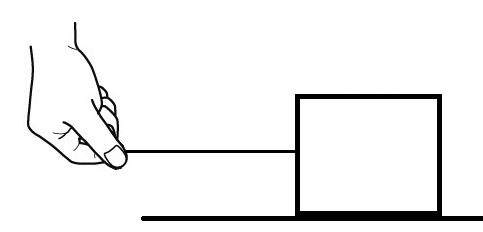

例題① 指で物体を押す2Nの力の矢印を書け。

書き方①

力を加えるものと、加えられるものが接触している点に作用点を打つ。

からだね。

ここで、力を加えるのは「指」、力を加えられるものは「物体」だね。だから

指と物体が接触しているところに点を打てばいいのか!

うん!このようになるね!→

書き方②にいくよ。

書き方②

力(N)の大きさを確認する。

だね。問題文に2Nと書いてあるから力の大きさは2だね。

重力と違って質量からなおさないでいいから楽だね☆

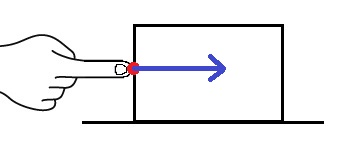

最後に書き方③だね。

書き方③

力の大きさの分、向きを自分で考えて矢印を書く。

矢印の向きは、「重力以外の力」を書く場合は自分で向きを考えなければならないんだ。

さて、「指で物体を押す」の力の向きはどの向きかな?

この図から「押す」といえば、右向きだね。

そして、2Nの力だから、2cmで書けば答えは下のようになるよ。

答え →

なれれば簡単だよ。

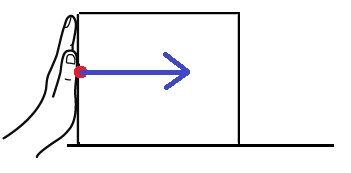

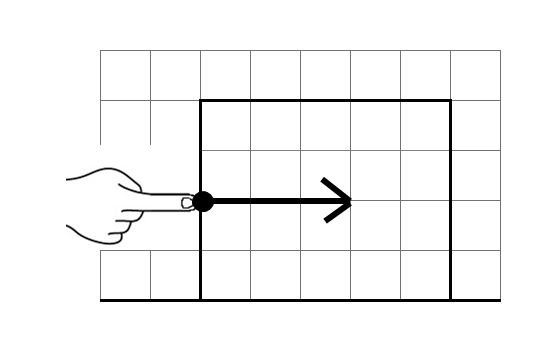

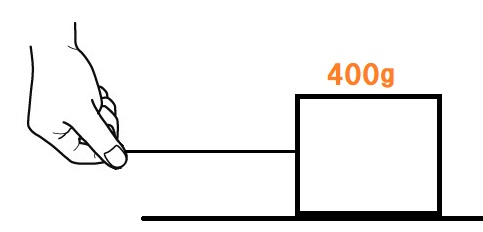

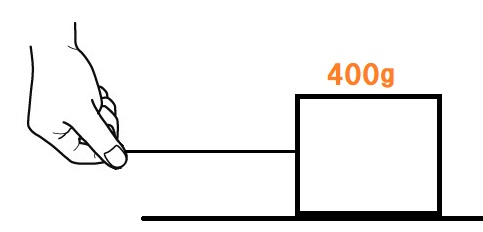

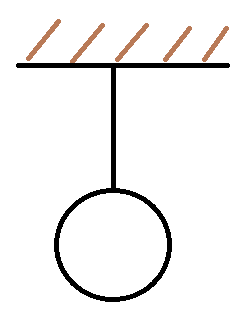

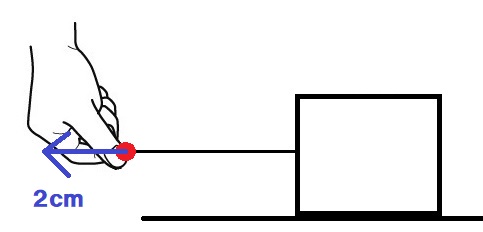

例題② 指がひもを引く3Nの力の矢印を書け。

書き方①

力を加えるものと、加えられるものが接触している点に作用点を打つ。

からだね。

ここで、力を加えるのは「指」、

力を加えられるものは「ひも」だね。

だから「指」と「ひも」が接触しているところに点を打つんだね。

書き方②にいくよ。

書き方②

力(N)の大きさを確認する。

だね。問題文に3Nと書いてあるから力の大きさは3だね。

質量からなおさないでいいんだね。

ちなみに、問題文の400gはひっかけで、この例題ではまったくつかわないよ。

ひっかからないでね。(もちろん物体の重力を書け。という問題だったら使うけどね。)

最後に書き方③だね。

書き方③

力の大きさの分、向きを自分で考えて矢印を書く。

矢印の向きは、「重力以外の力」を書く場合は自分で向きを考えなければならないんだよね。

さて、「指でひもを引く」の力の向きはどの向きかな?

この図から「引く」といえば、左向きだね。

そして、3Nの力だから、3cmで書けば答えは下のようになるよ。

答え →

テストではみんなは長さを測るんだよ!

基本はこれでOK。あとは練習量が大切だよ!

難しい練習問題を出すから、考えてみてね!

考え方の基本はこれまで通りだよ☆

作用点の打つ場所に注意だね。接触しているところというのは「○○が△△を~」の○○と△△の間ということだね。

問1~4の力の矢印を、1Nの力を1cmの長さとして書け。

問1 指がひもを引く2Nの力

問2 ひもが物体を引く2Nの力

問3 物体が床を押す1Nの力

問4 床が物体を支える2Nの力

問5 AがBを押す1Nの力

問6 Bが床を押す3Nの力

問7 おもりがひもを引く2Nの力

問8 ひもが天井を引く2Nの力

問1の答え 問2の答え

問3の答え 問4の答え

問5の答え 問6の答え

問7の答え 問8の答え

どうかな?何回も確認してね。

(みんなは矢印の長さも測るんだよ。)

ポイントは作用点を打つ位置だよ。

加えている力と加えられている力が接触しているところ

接触しているところというのは「○○が△△を~」の○○と△△の間

というのを確認しながら、何度も問を確認してみようね。

これで「② 重力以外の力の書き方」の説明を終わるよ。

書き方①

力を加えるものと、加えられるものが接触している点に作用点を打つ。

書き方②

力(N)の大きさを確認する。

書き方③

力の大きさの分、向きを自分で考えて矢印を書く。

この順番を覚えておこうね!

これで力の矢印の書き方の学習はおしまいだよ。

「重力」も「重力以外の力」もどちらも書けるようになろうね!

この知識は高校生になっても役立つよ!長かったけれど、みんなよく頑張ったね☆

お疲れ様!自分をほめてあげよう!

…ほめたかな?笑

続けて力の学習をしたい人は、下のボタンを使ってね!

①力のはたらき

②いろいろな力の種類

③力の単位、力と質量の関係

④フックの法則

⑤力の矢印の書き方←今ここ

⑥質量と重さの違い

⑦圧力とは何か、圧力の計算

⑧水圧

⑨浮力

⑩気圧

さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。

中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!

また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。

他のページも見たい人はトップページへどうぞ。

今なら相談無料です

またねー!

コメント