電磁誘導と誘導電流を中学生向けに詳しく解説していきます!

- 電磁誘導、誘導電流とは何か

- 検流計とは何か

- 誘導電流の向きを調べる実験

- 誘導電流の特徴のまとめ

- レンツの法則の確認

を学習したい人にオススメ!

ねこ吉

ねこ吉電磁誘導って何だっけ?

難しくないからしっかりと復習しよう!

このページを読めば5分でバッチリだよ!

また、このページは【中2物理】磁界の単元の5ページ目だよ!

ページは下の通りになっているよ。

①~⑤を学習すれば

中学2年、磁界の単元は完璧だよ!

中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!

それでは電磁誘導の学習スタート!

電磁誘導と誘導電流

言葉の確認から始めるね!

まずは「誘導電流」からいくよ!

誘導電流

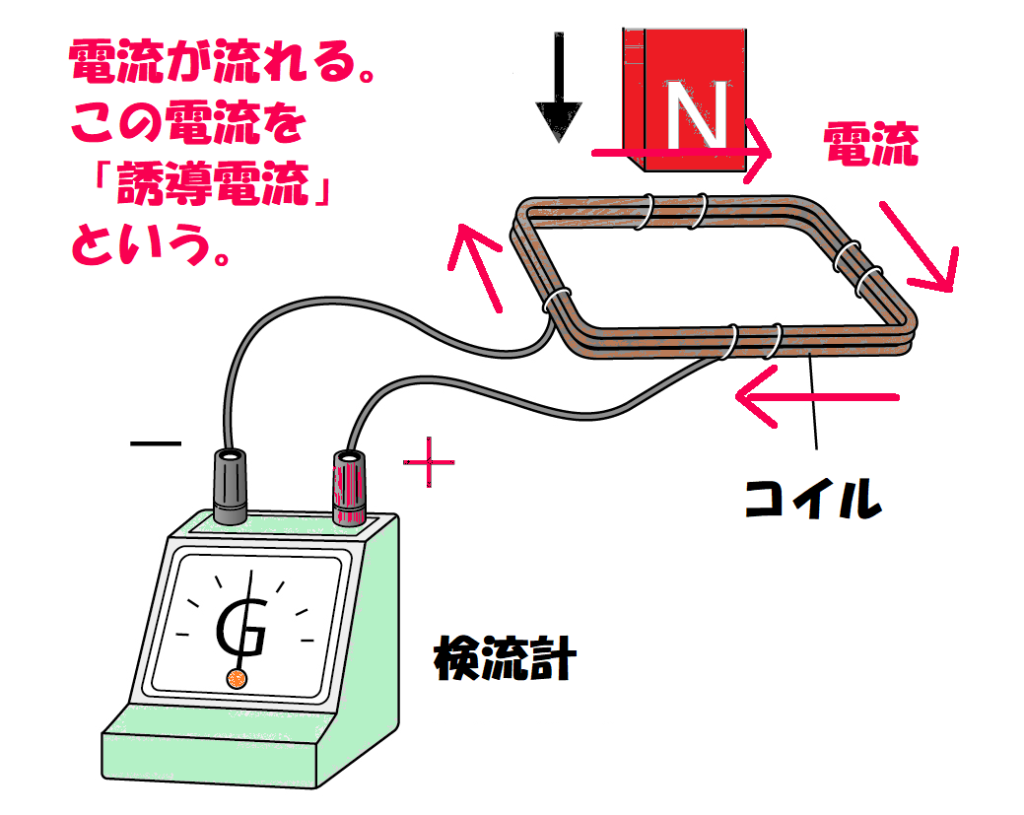

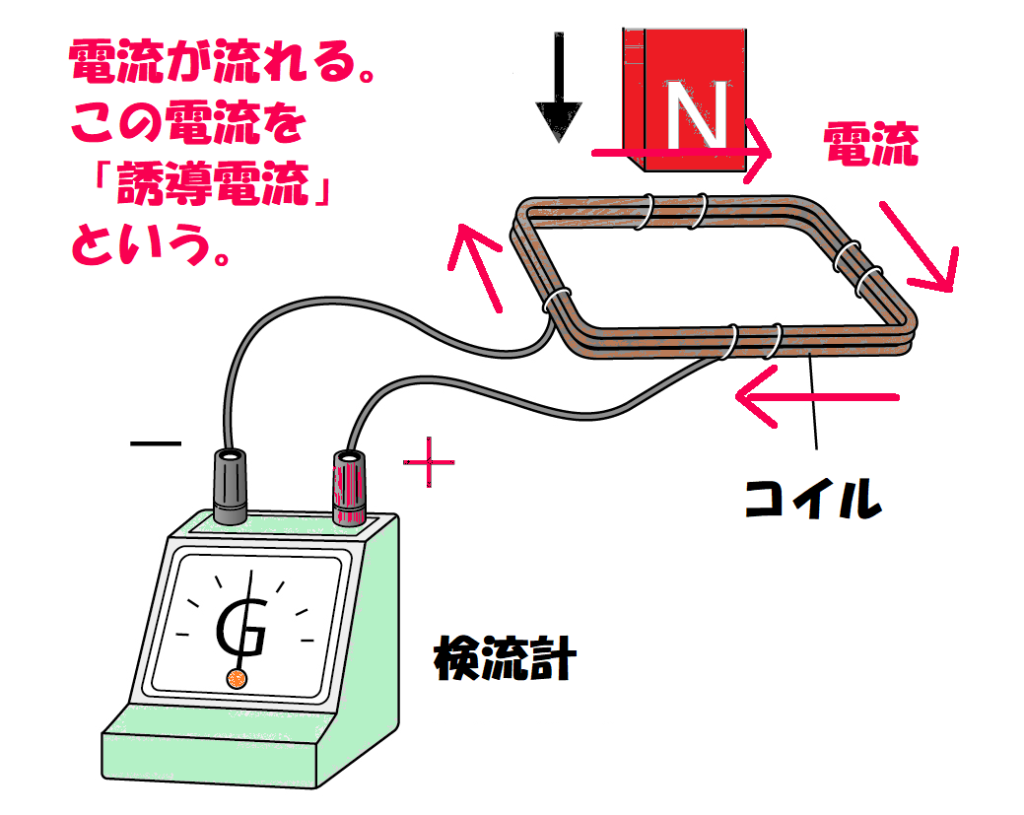

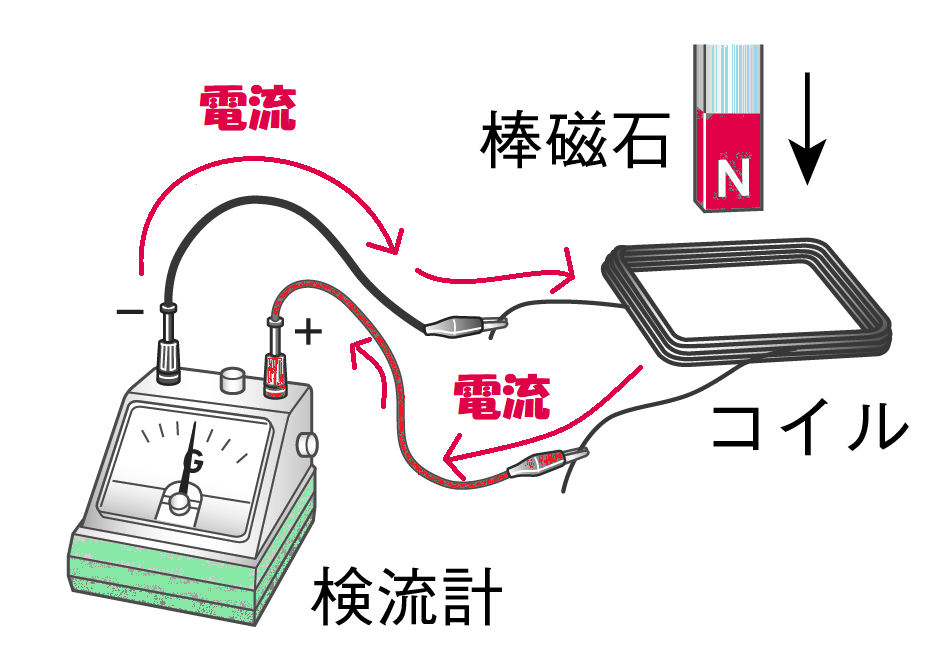

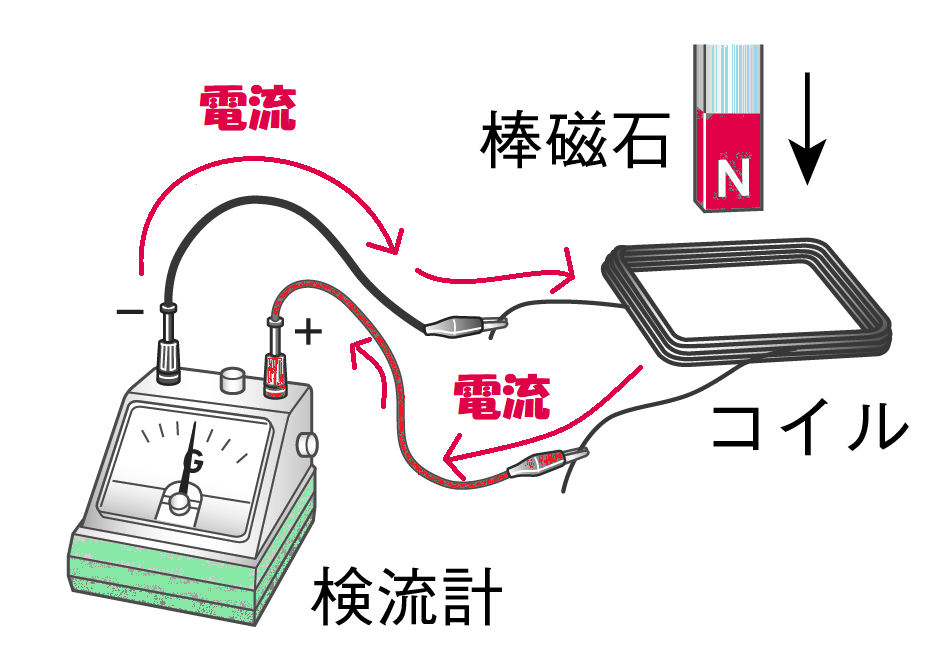

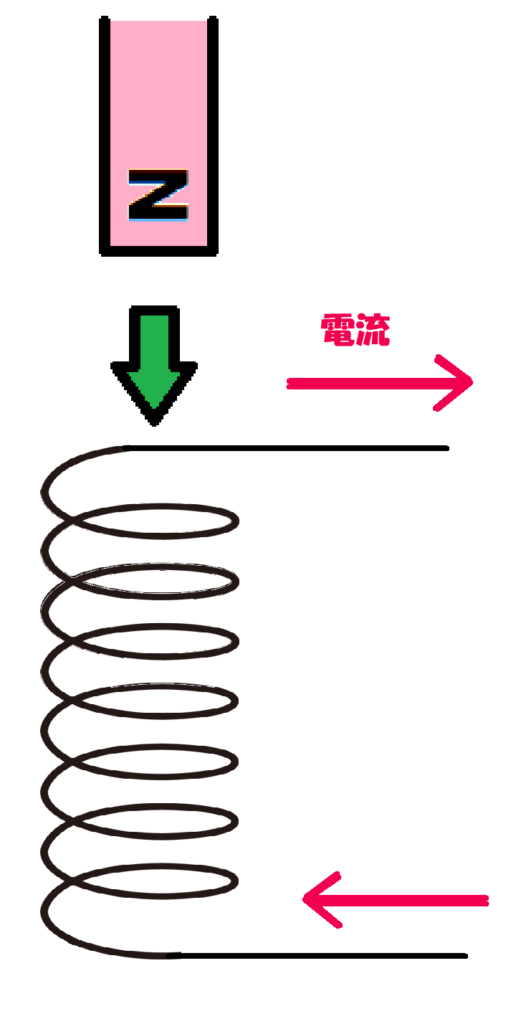

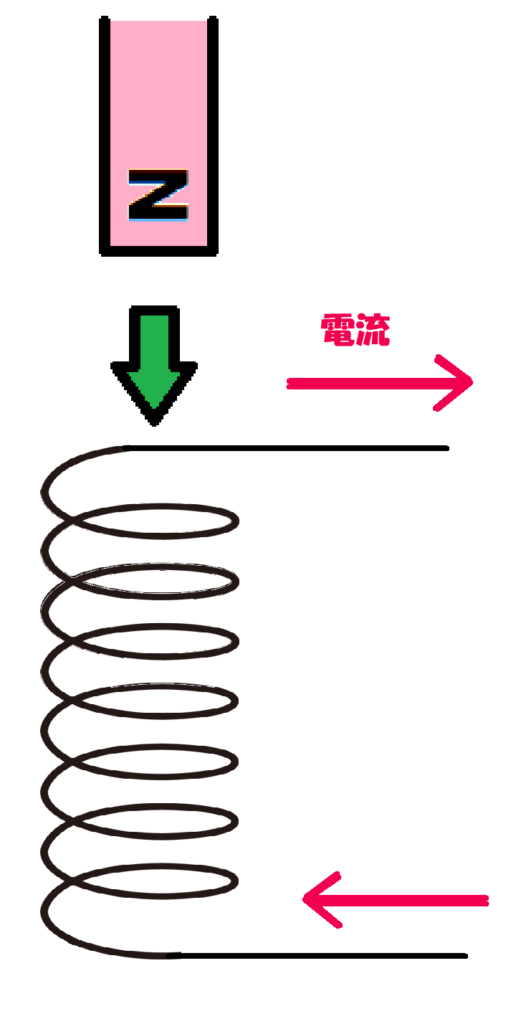

下の図のように、コイルに磁石を近づける(または遠ざける)と、その瞬間電流が流れるんだ。

この流れる電流のことを、「誘導電流」と言うんだよ!

え?電池無しで、コイルに磁石を近づけるだけで電流が流れるの?

そうなんだ。おもしろいよね!

この電流が誘導電流なんだね!

電磁誘導

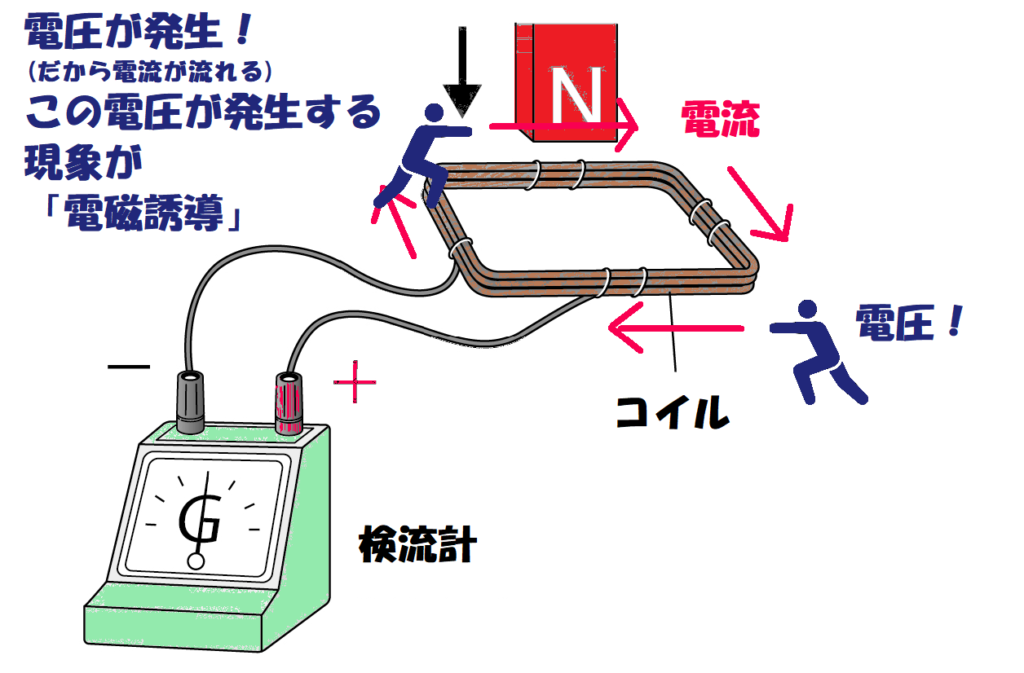

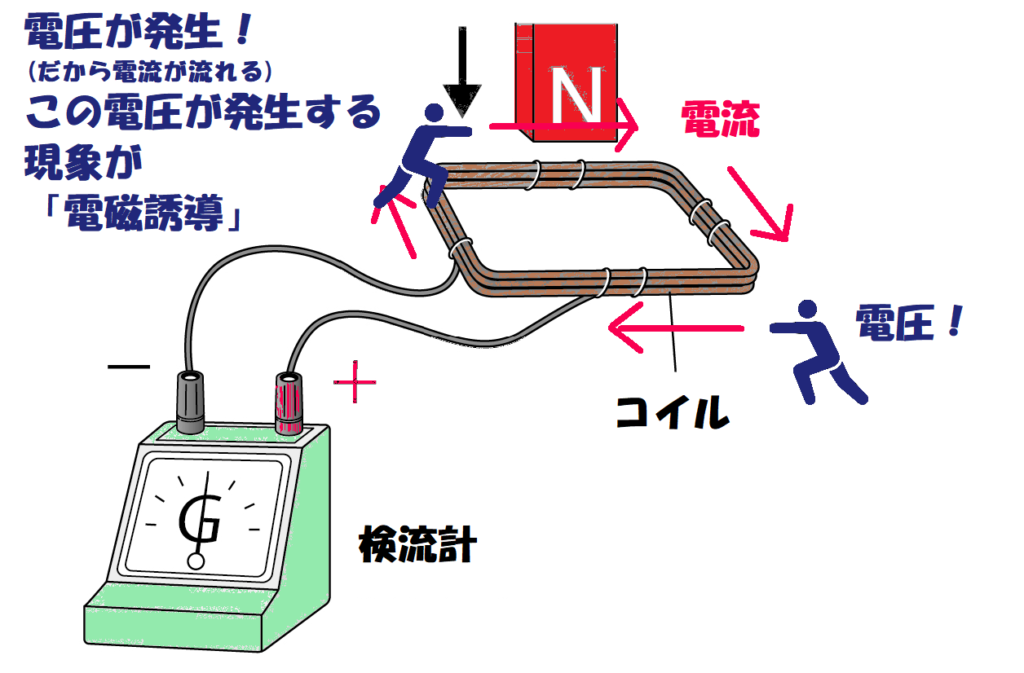

そして、電流が流れるためには、電気を流そうとする圧力、電圧が必要だよね!

普通は電圧を発生させるには電池などを使うよね。

だけど、

コイルに磁石を近づける(または遠ざける)と、その瞬間電圧が発生しているんだよ。

この電圧が発生する現象を「電磁誘導」というんだ!

なるほど。コイルに磁石を近づけると、電圧が発生するから誘導電流が流れるんだね。

そういうこと。

この電圧が(一瞬)発生する現象が「電磁誘導」なんだね!

電磁誘導(誘導電流)の実験を動画で見てみよう!

(5秒)

ね?針が動いているのがわかるでしょ?

うん!だけど先生。この電流計みたいなやつは何?

検流計

これのことだね↓

これは「検流計」というんだ!

電流計の仲間で、電流を測ることができる装置なんだけど、

- とても弱い電流を測ることができる

- 「+→-」「-→+」のどちらも測ることができる

- 目盛りの中心には「G」

が特徴だね!

そうなのか。

電磁誘導の実験にぴったりだね!

そういうこと!

とても精密な機械だから、磁石を近づけたりすると故障のおそれがあるよ。

検流計の1m以内には磁石を近づけないようにしよう!

わかりました!

誘導電流の向きを調べる実験

次は誘導電流の向きを調べる実験の解説だよ!

ここはテストにとてもよく出るところだから、しっかりと確認しておこう!

難しくないよ☆

始めにひとつ確認しよう。

上の図のように、電流が

+端子→-端子と流れると、

検流計の針は右に振れるよ!

次の確認。

1番テストに出るところだよ!

- 磁石を入れるときと出すときでは、電流の向きは反対になる

- 磁石のN極とS極を入れ替えると、電流の向きは反対になる

んだ。これは必ず覚えておこう!

下に図も書くからしっかりと確認しよう!

この電流の向きの違いは必ず覚えておこうね!

動画ものせるよ!見ておこう!(8秒)

検流計の針の向きが逆になっているね!

誘導電流の特徴のまとめ

最後に誘導電流の特徴のまとめだよ。

しっかりと覚えよう!

- 誘導電流は、磁石が動いている間しか流れない

- 誘導電流の大きさは、磁石の動きが速いほど大きい

- 誘導電流の大きさは、コイルの巻き数が大きいほど大きい

- 磁石を入れるときと出すときでは、電流の向きは反対になる

- 磁石のN極とS極を入れ替えると、電流の向きは反対になる

これはテストに出そうだね!

がんばって覚えてね!

レンツの法則について

(ここは応用なので飛ばしてもOK!)

電磁誘導を学習したときに

「レンツの法則」という言葉を学習した人もいるかもしれないね。

レンツの法則とは

誘導電流の向きは、「磁界の変化をさまたげる向きの磁界を作り出す向き」である。

という法則なんだ。

??

難しいよね。詳しくは高校生が学習するところだからね!

もし、知りたい人がいれば、このサイトが分かりやすいよ!

興味がある人は見てみてねー!

難しそうだからオイラはいいや☆

これでこれで電磁誘導と誘導電流の解説は終わりだよ!

またいつでも確認しに来てね☆

磁界の他のページを読むには下のリンクを使ってね!

また、中学2年生では電気回路の学習もするね!

電気回路の勉強をしたければ下のボタンを押してね!

それではまたね!

またねー

さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。

中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!

また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。

他のページも見たい人はトップページへどうぞ。

今なら相談無料です

コメント

コメント一覧 (2件)

分かりやすい

お役に立ててよかったです。

応援しています!