このページでは

- 回路図の記号と書き方

- 直列回路と並列回路の違い

- 回路のコツ

を学ぶことができるよ!

また、このページは

中2理科の電気の単元の1ページ目なんだ。

続けて読むと電気の学習が完璧になるよ。

ぜひチャレンジしてみてね!

- 回路図の記号と書き方・直列回路と並列回路←今ここ

- 電流の計算・単位・電流計の使い方

- 電圧の計算・単位・電圧計の使い方

- 抵抗の計算と公式

- オームの法則の計算と公式

- 電力の計算

- 熱量(発熱量)の計算

- 電力量の計算

- 直流と交流

- 理科の静電気の解説

- クルックス管と陰極線

中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!

また、このページの内容は私が書いた以下の本で、さらに分かりやすく勉強することができます。

・オールカラー

・イラストも新しいもの

・練習問題あり

ととても使いやすいです。電気分野を勉強したい方は、ぜひご利用ください。

ねこ吉

ねこ吉とてもわかりやすいよ!

さらに、電気分野を動画で勉強したい方は、以下の動画から学習できるよ!

こでは中学2年生で学習する

「電流と回路」の解説をしていくよ。

この単元は計算が多くて、

苦手な人も多いよね。

電流、電圧、抵抗、I、V、R…。意味がわからないよ…。

そうだよね。

このサイトでは1から基本を説明していくから、

しっかりと確認していってね。

できれば、気楽に楽しく読んでね!

それではスタート!

回路とは

回路で使う記号

回路の説明の前に、回路で使う記号の確認をしよう。

(正式にはこの図を電気用図記号というよ。)

下の表にまとめるから、しっかりと覚えるんだよ。

| 電池(電源) | 電球 | 電流計 | 電圧計 |

|   |   |   |

| 抵抗 | スイッチ | 導線の接続部分① | 導線の接続部分② |

|   |

こんな感じだね。記号の注意は2点。

①電池は長いほうが+。短いほうが- ![]()

![]()

②導線の接続部分の「・」を書き忘れない

先生は記号に色をつけたものもあるけれど、

みんなはすべて黒でいいからね。

まずはこの記号をしっかりと覚えよう!

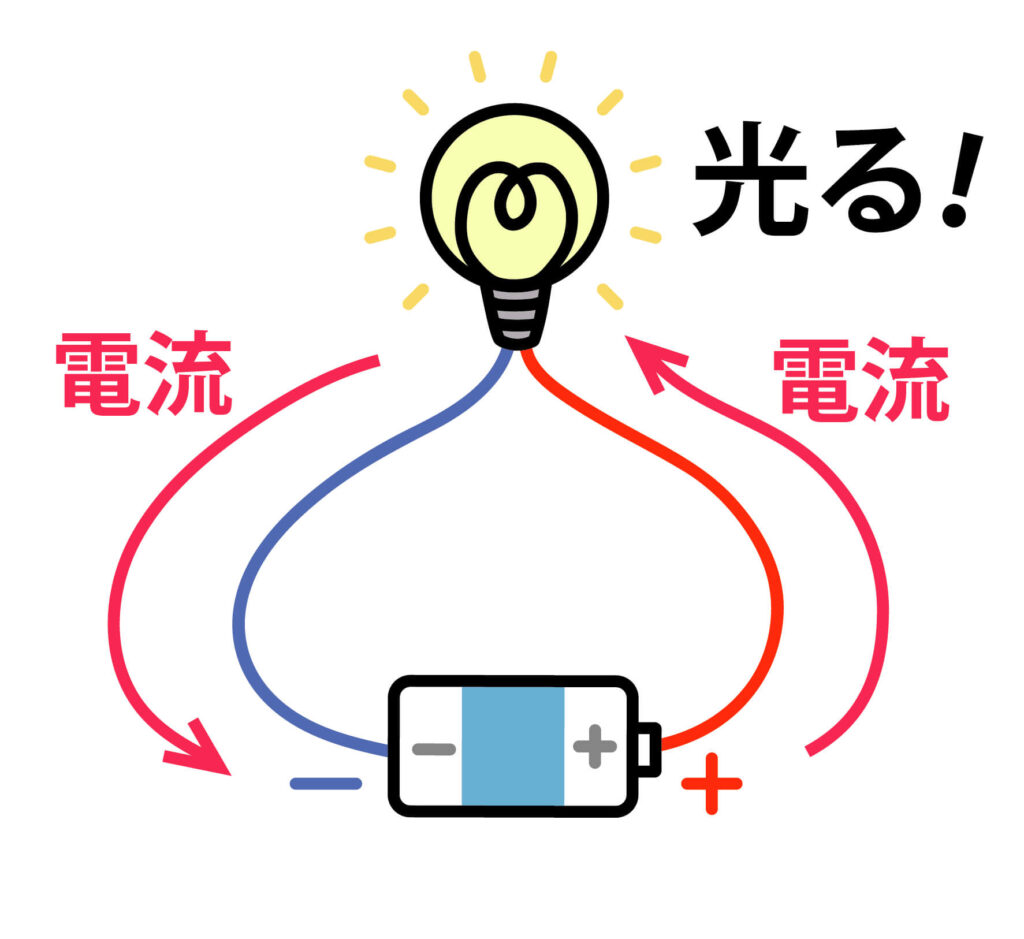

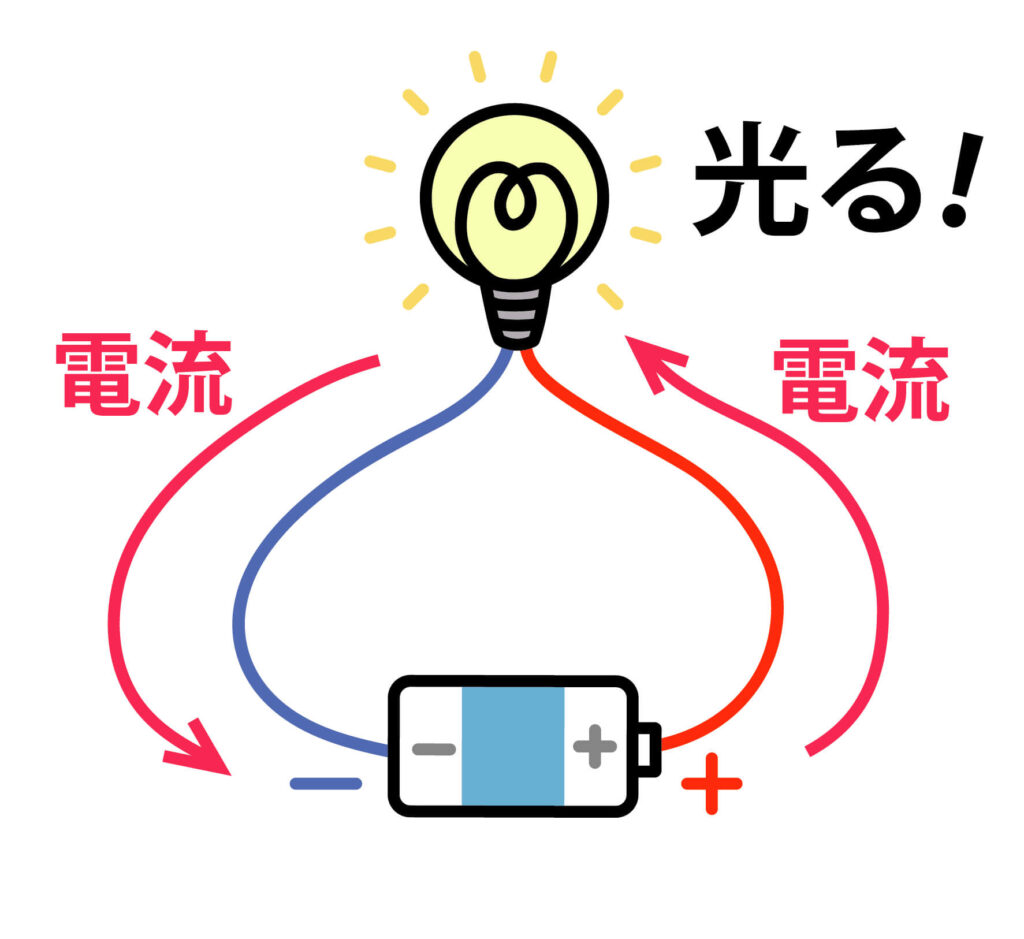

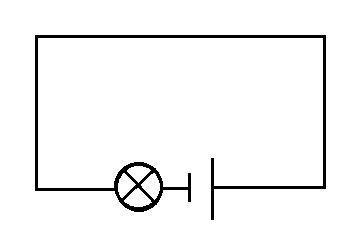

回路とは何?

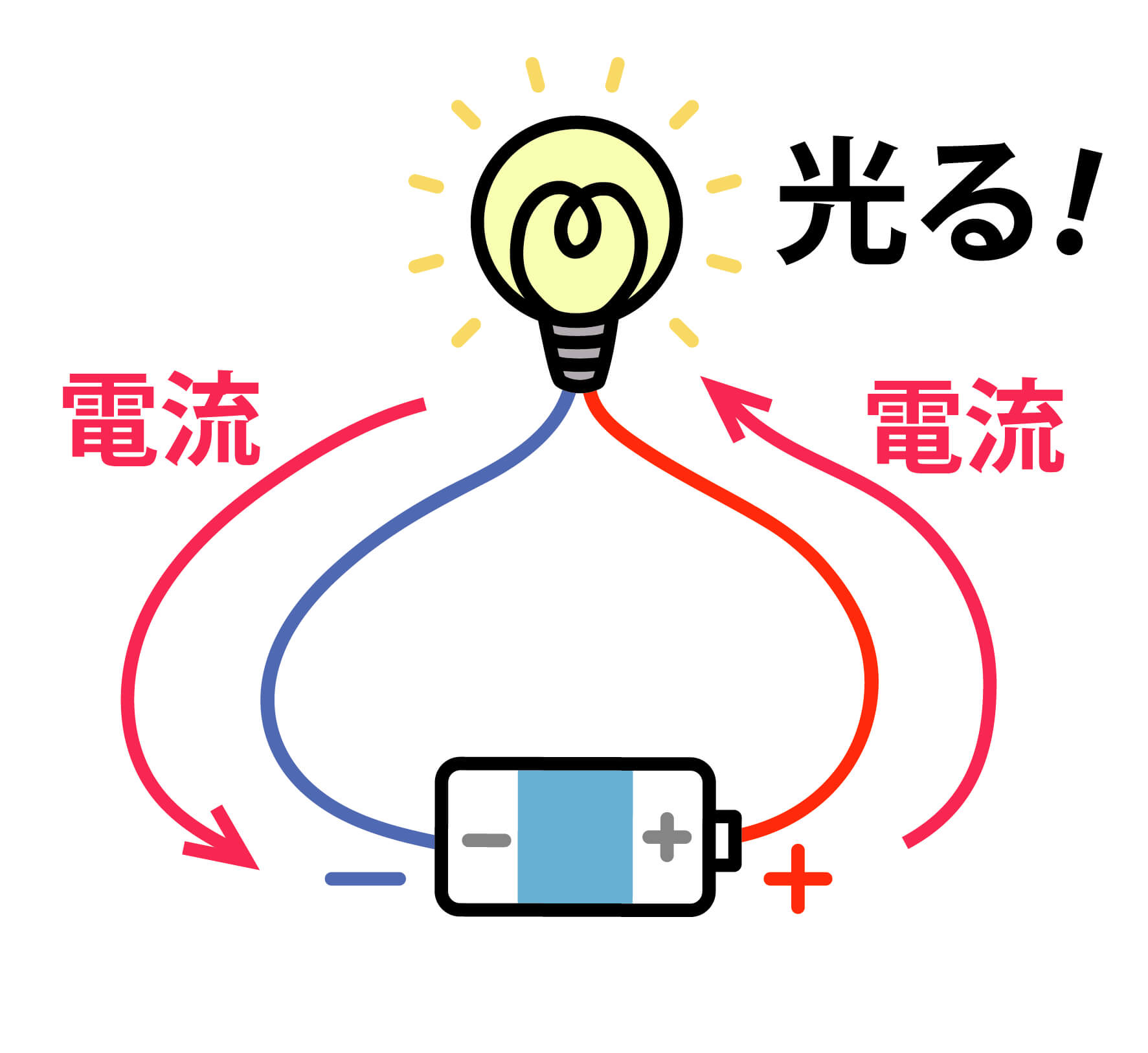

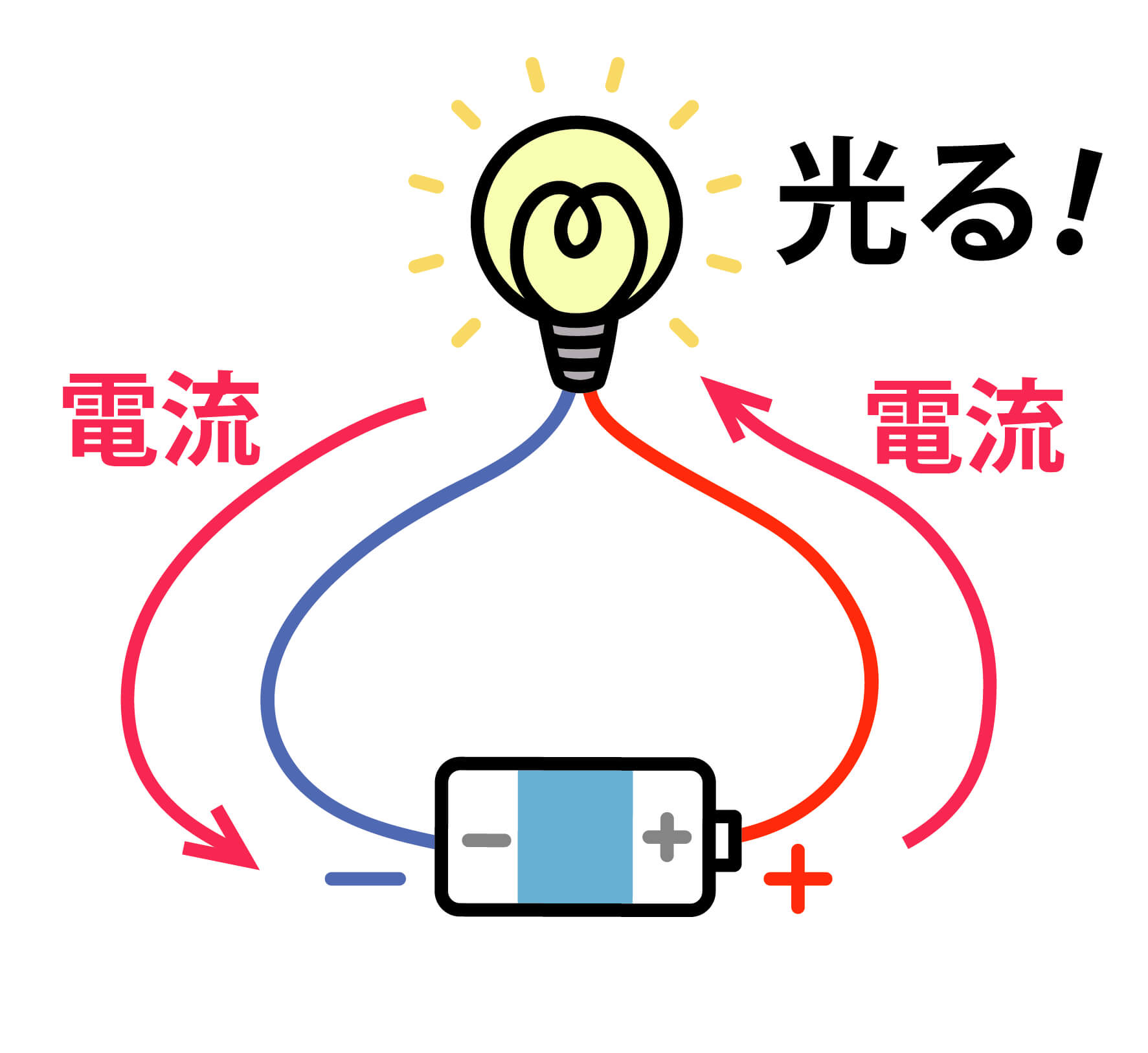

豆電球を光らせたり、モーターを回したりするには

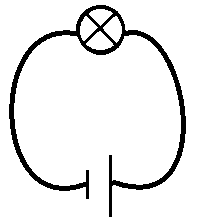

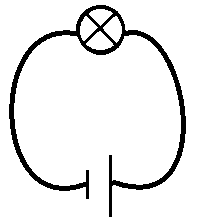

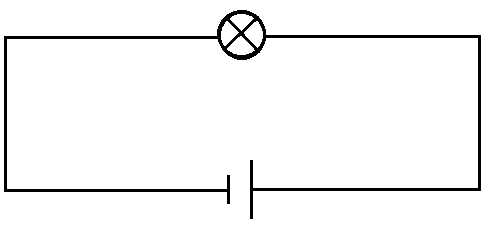

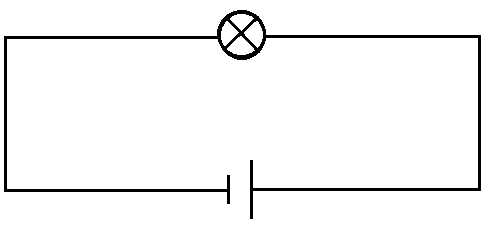

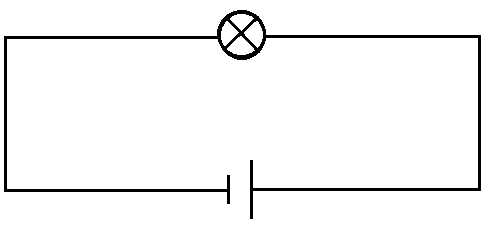

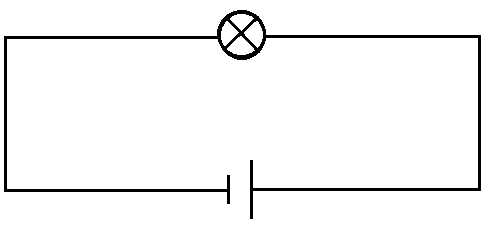

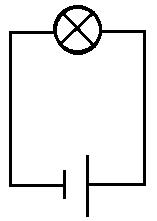

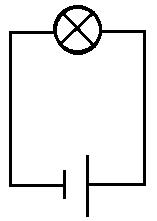

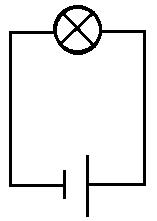

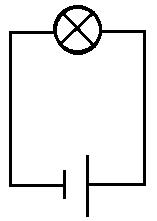

この図のように電流が「+」→「-」へと1周流れないといけないんだ。

このように、「+」→「-」へと 電流が1周流れる道のことを「回路」というよ。

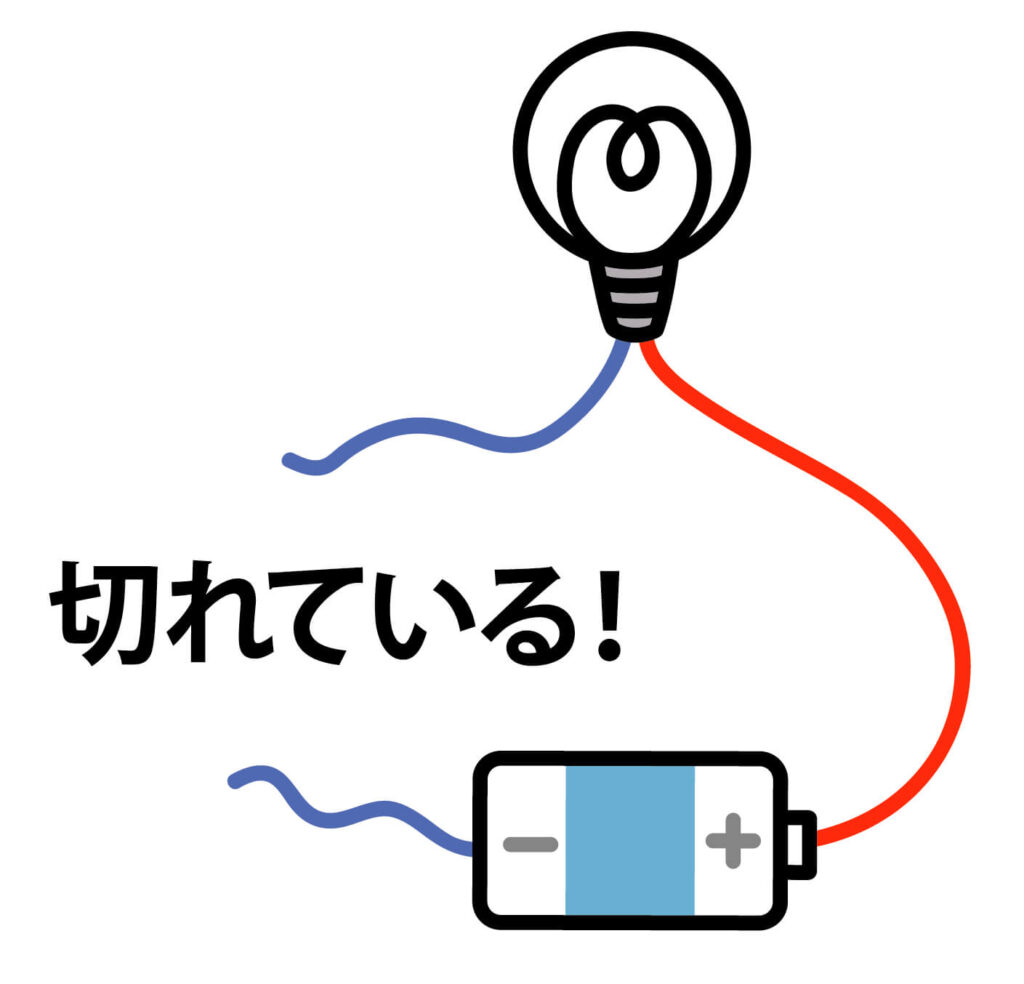

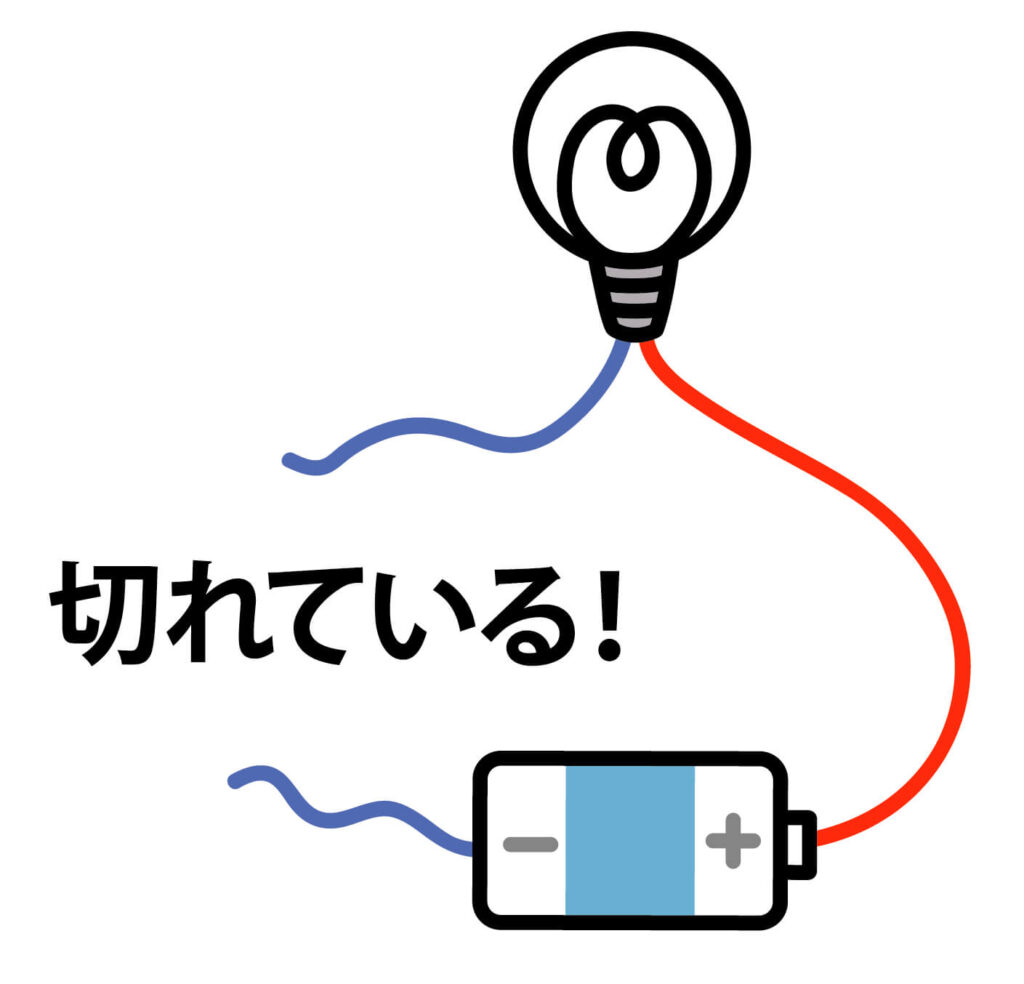

先生。道がとぎれて1周回れなくなったらどうなるの?

道が途中でとぎれてしまうと

電流が流れなくなってしうよ。

この場合は上の図のように、電球がつかなくなってしまうね。

この状態では(正確には)回路とは言えないんだよ。

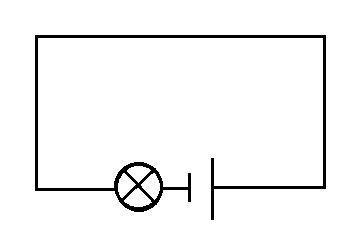

回路図とは何?

さて、回路の様子を図で表すときに、

豆電球や電池の絵を毎回書いていたら、

大変で時間もかかるね。

いや、オイラは油絵で描くけどね!

…。まあ、普通の人はいちいち回路の絵なんて書いていられなんだ。

そこで、初めに学習した

電気用図記号をつかって回路を表すんだ。

これを「回路図」というよ。

回路 → 回路図

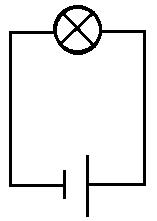

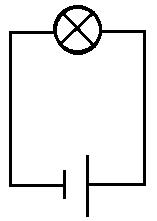

これが、回路を回路図で表したもの。

電球は「![]()

![]()

![]()

![]()

先生。回路図は何かカクカクしてるね。

うん。回路図の導線は「横線」と「たて線」を使って、普通は斜めの線や曲線は使わないんだ。これは覚えておいてね。

このようには書かない。→

先生。導線の長さはどのように書けばいいの?

導線の長さは、見やすい長さというか、ほどよい長さでいいよ。

このページの最後の「回路図のコツ」でも説明するけど、

導線の長さが違っても、まったく同じ回路と考えていいからね!

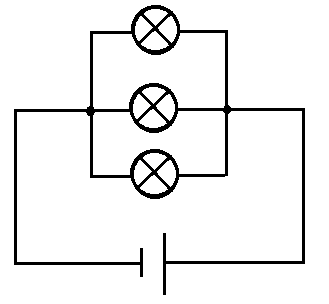

ポイント

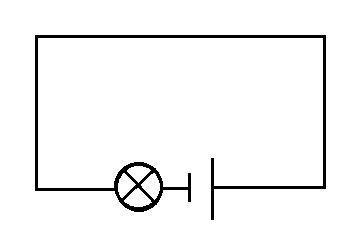

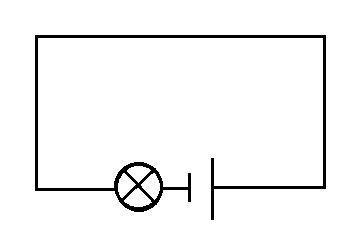

下の3つの回路はまったく同じ回路と考えてよい。

回路の基本についてはこんなところかな?

大切だから何度も読み直して、

電気用図記号もはやく覚えてね!

直列回路と並列回路

直列回路と並列回路の違い

さて、回路の基本はわかったかな?

おう。「電流が1周回れる道」が回路だよね。

OK。いいね。ここでは

「直列回路」と「並列回路」について説明するよ。

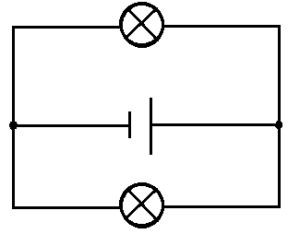

まず

回路には次の2種類がある

これを絶対に覚えよう!

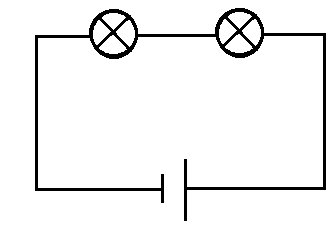

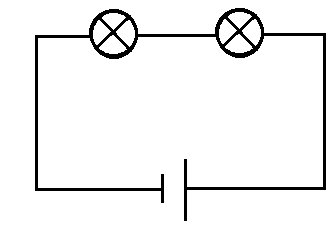

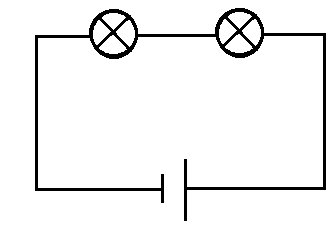

- 直列回路…分かれ道がない回路のこと

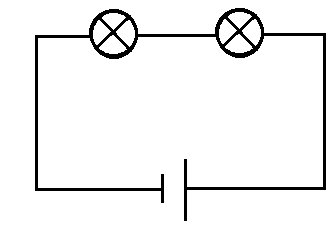

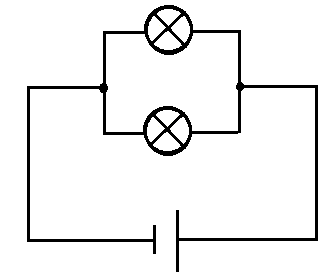

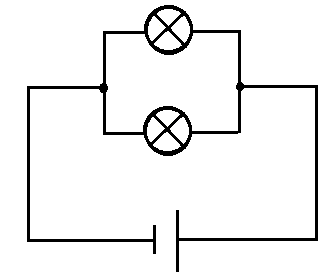

- 並列回路…分かれ道がある回路のこと

分かれ道があるかないか…?

例を出すから確認してね。

「分かれ道があるかないか。」簡単だよ。

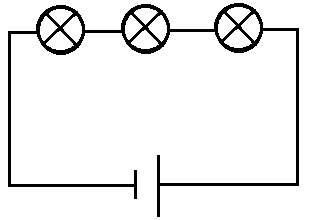

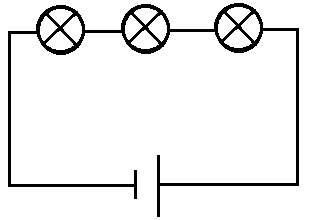

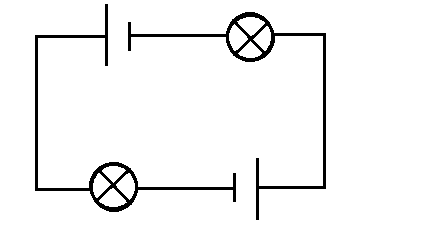

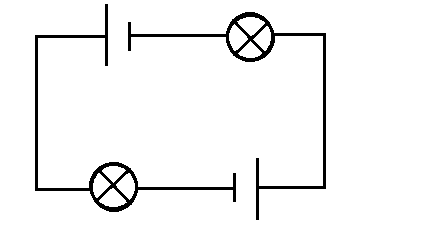

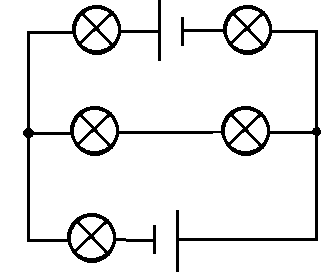

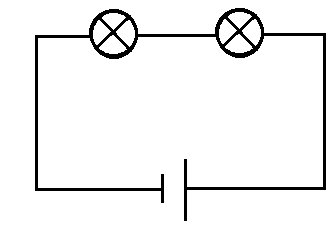

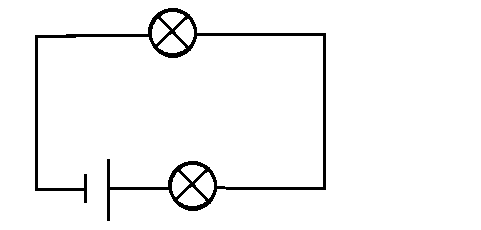

直列回路の例

なるほど。電球や電池など記号がたくさんあっても、分かれ道がなければ直列回路なんだね。

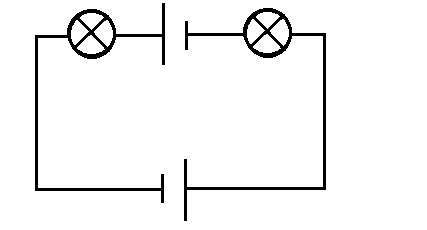

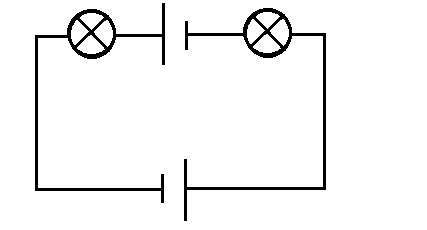

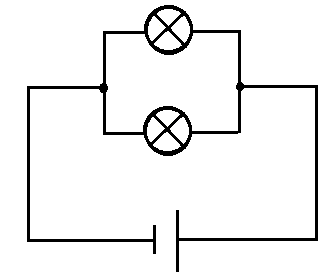

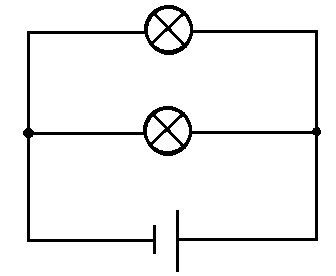

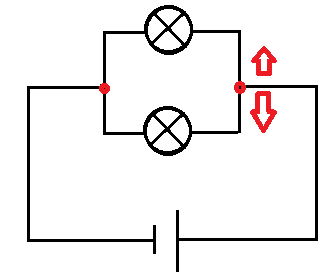

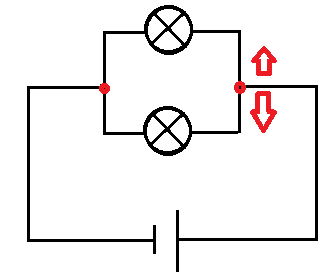

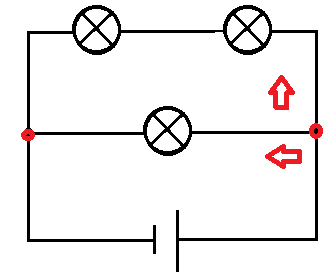

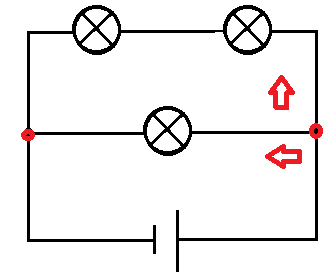

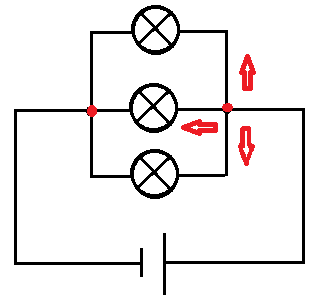

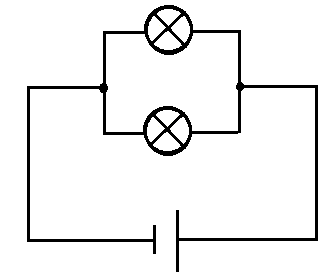

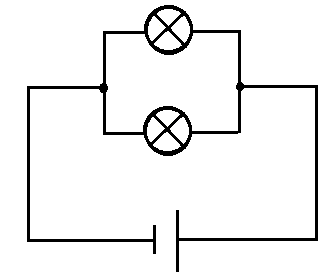

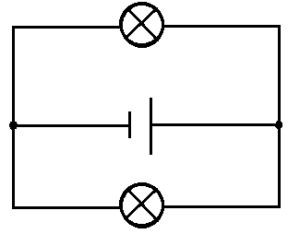

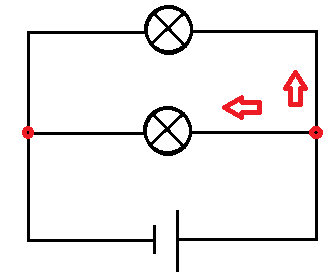

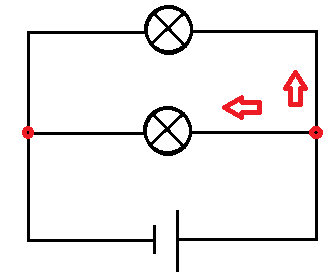

並列回路の例

少し難しく見えるけど、

回路を1周するときに

「分かれ道があるかないか。」で見分けてね。

分かれ道…?

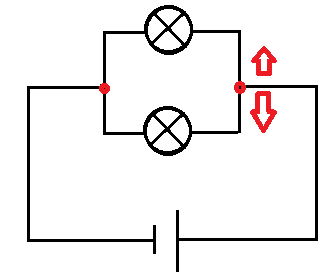

慣れないうちは難しいよね。では、

分かれ道を赤い点

電流が分かれるところを矢印

で書いてみるね。

電池(![]()

![]()

+から-へ1周したときの分かれ道をもう一度確認してみてね。

なるほど。確かに回路に分かれ道があるね。

そうそう。この分かれ道があれば並列回路なんだ。

分かれ道が1つでもあれば並列回路だよ。

3.直列つなぎと並列つなぎ

最後に直列つなぎと並列つなぎの説明をするよ。

簡単だけど大切だからしっかりと読んでいってね。

- 直列つなぎ…分かれ道ができないようにつなぐこと

- 並列つなぎ…分かれ道ができるようにつなぐこと

なんだ。

これも回路図を例に説明するね。

直列つなぎ

図1

図1に電球を直列つなぎで1つつけてみるよ。

図2

図2のようになるね。これで直列つなぎOKだよ。

もちろん

図3

図3のようにつないでもOKだよ。

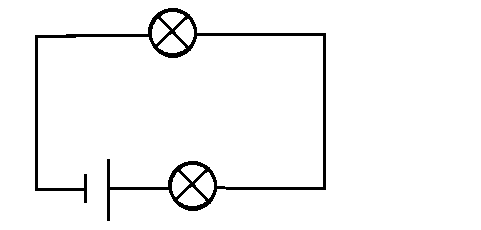

次に図1に直列つなぎで電流計をつけてみよう。

図1

今回は直列つなぎなら電流計をどこにつけてもいいよ。

図4

すると図4のようになるね。これで直列つなぎOKだよ。

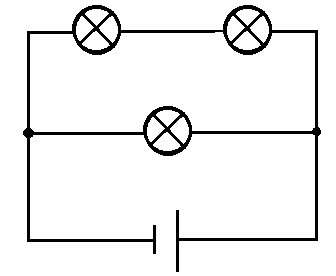

並列つなぎ

次に並列つなぎだよ。

「分かれ道ができるようにつなぐ」のが並列つなぎだね。

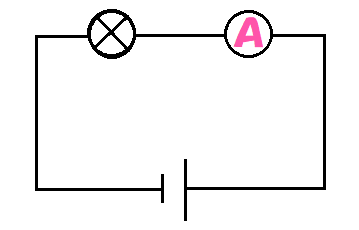

図1

図1に電球を並列つなぎで1つつけてみるよ。

図5

これでOKだね。

もちろん

図6

このようにつないでもOKだよ。

分かれ道ができないようにつなぐのが直列つなぎ。分かれ道ができるようにつなぐのが並列つなぎなんだね。

そう。とても大切だよ。必ず覚えてね。

おまけ-回路図の見方のコツ-

さて、最後に回路図の見方のちょっとしたコツを説明しておくよ。

コツ?

注意事項といってもいいかもしれないね。

最後の説明だから、がんばって聞いてね。

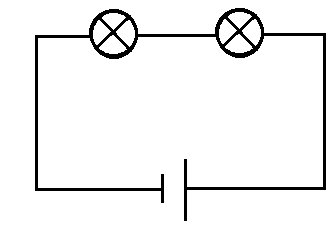

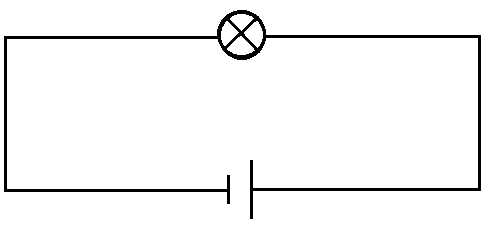

コツ①導線の長さは回路図に全く関係ない

途中で1度説明したけど、

導線が長い回路図も、短い回路図もまったく同じと考えていいよ。

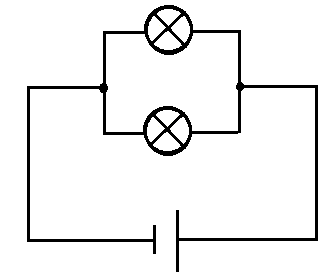

上の4つの回路図はどれも全く同じ回路図だね。

そうなの?見た目全く違うけど…

だけど、どれも導線の長さ(電池と電球の距離)が違うだけで

- 分かれ道なし

- 電池1つ。電球1つの回路

というのは同じだよね。

コツ①「導線の長さは回路に関係ない」だから、

この4つはまったく同じ回路なんだ。

すべて同じ回路!

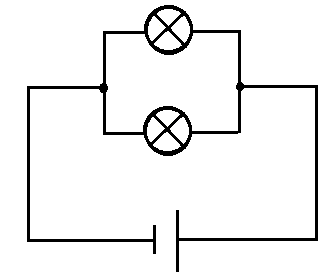

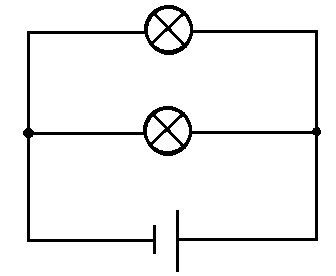

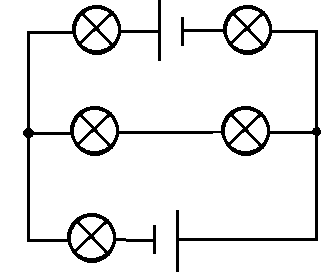

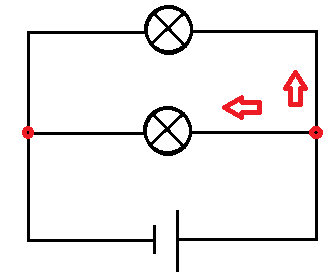

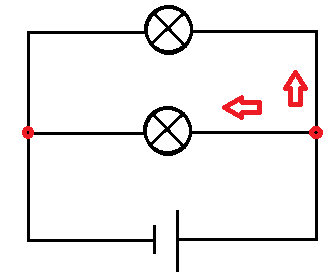

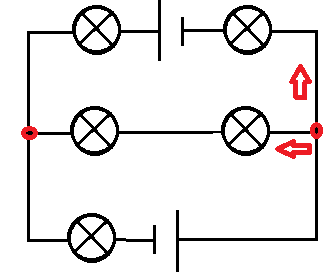

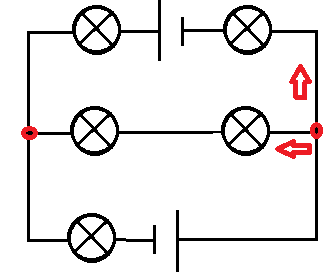

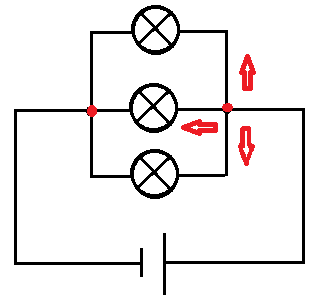

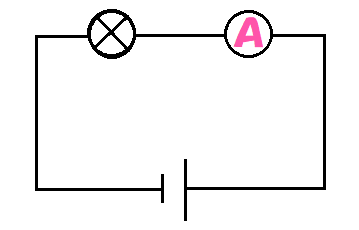

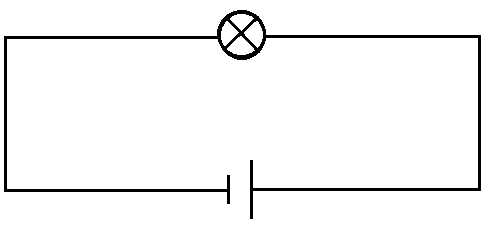

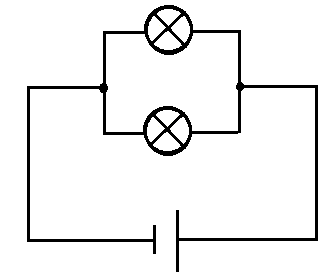

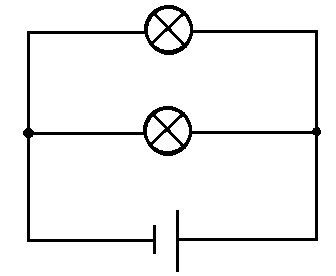

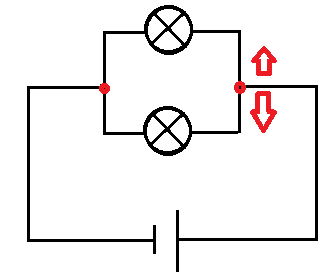

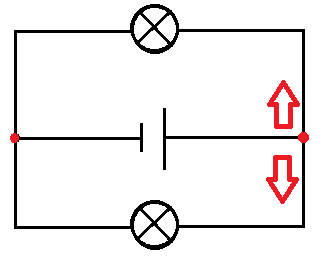

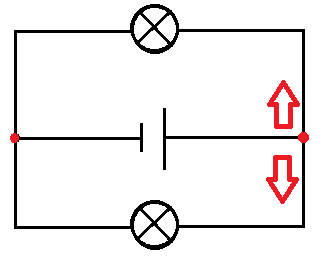

コツ②分かれ道の方向は回路図に全く関係ない

次に「分かれ道の方向は回路図に関係ない」

という話だよ。

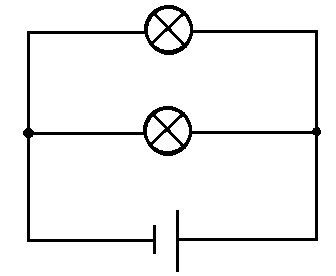

上の3つはすべて同じ回路だね。

え?これも見た目違うけど…

だけどどれも

①電池(![]()

![]()

②分かれ道がある

③それぞれの道の先に電球が1つずつある。

④分かれ道が合流。

という流れは同じだよね。

もう一度確認してみよう。

ほんとだ。「導線の長さ」も「分かれ道の方向」も関係ないなら同じ回路だね。

そうそう!だから、全部同じ回路なんだよ。

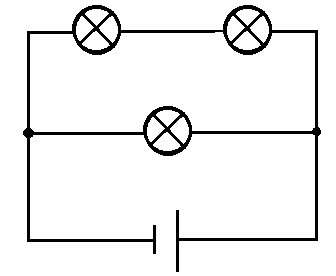

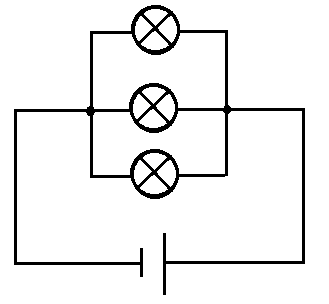

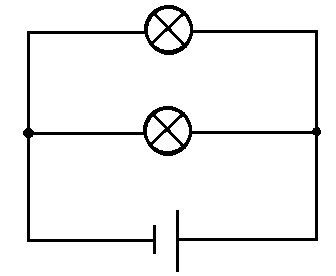

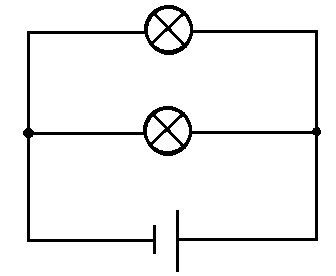

異なる回路というのは、

のように、電池、電球、分かれ道などの個数が違うのが、異なる回路なんだ。

だから上の3つの回路は、別の回路なんだね。

さて、これでこのページはおしまい。

ここまで読んだなんてすごいね!

大切なところだから、何度も読んで確認してね。

読むたびに早く読めるようになって、理解も深まるよ。

それじゃあまたね!

続けて学習するには下のリンクを使ってね!

さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。

中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!

また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。

他のページも見たい人はトップページへどうぞ。

今なら相談無料です

またねー!

コメント

コメント一覧 (4件)

助かりました!分かりやすかったです!!!

お役にたててよかったです!

電気の勉強は難しいと思いますがファイトです!

質問もいつでもどうぞです!

授業に全然ついていけてなくて不安だったところををさわにいさんに助けていただきました(泣)

おかげで技術のテストめちゃくちゃ高得点でした!

これからもたくさん勉強させていただきます♪

それはすごいです!

努力の成果ですね!

これからも応援しています!