柱状図の見方や書き方。問題の解き方を中学生に向けて詳しく解説します。

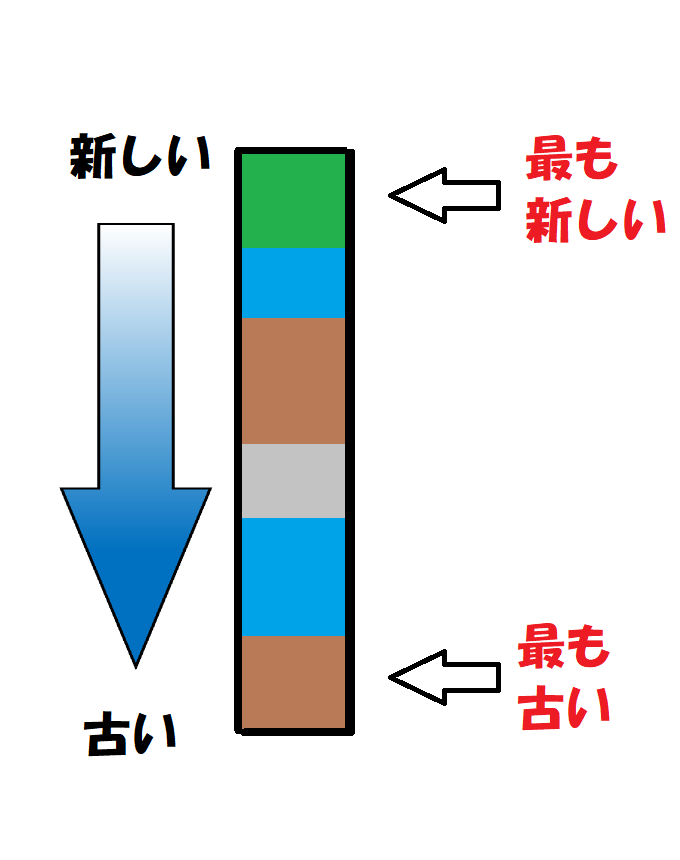

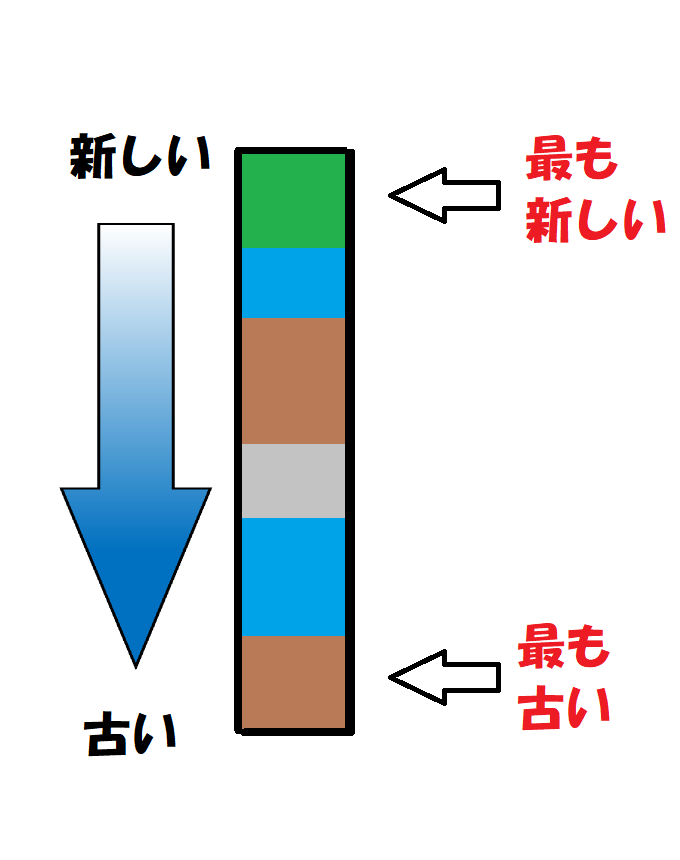

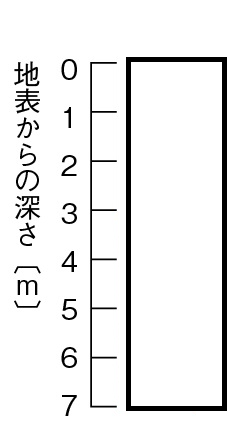

柱状図とは「地層の重なりを表した図」のことだね。

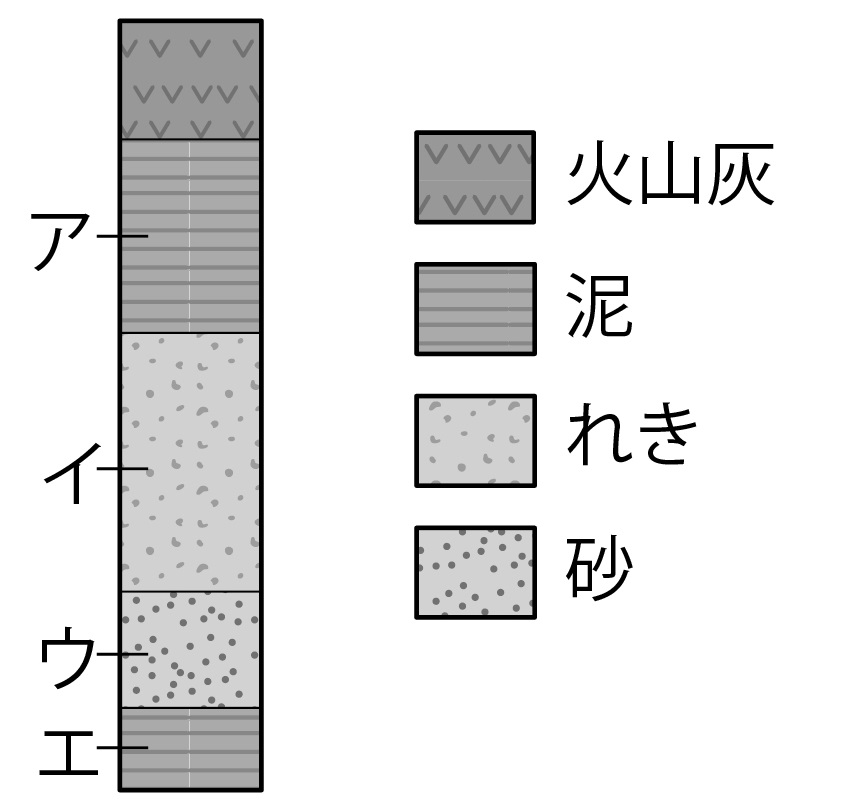

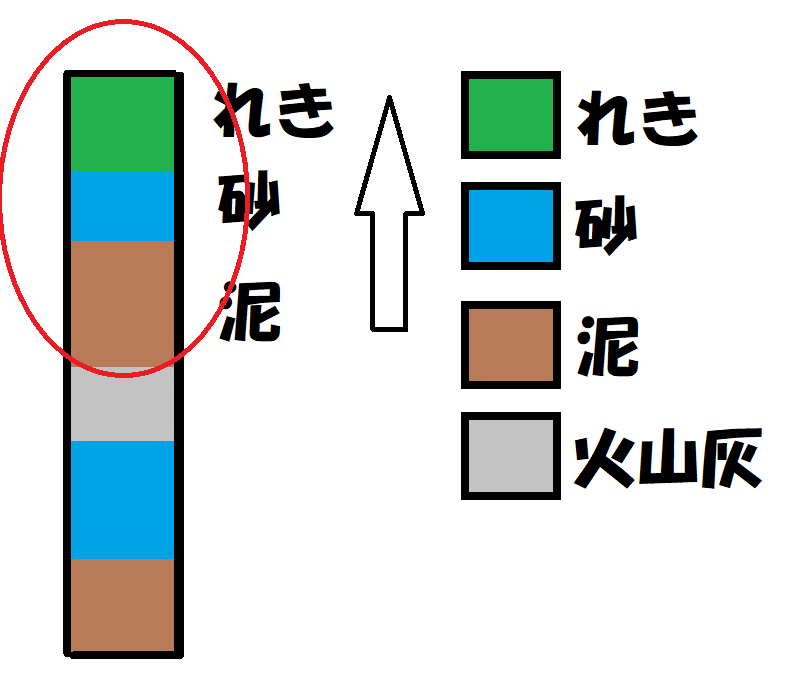

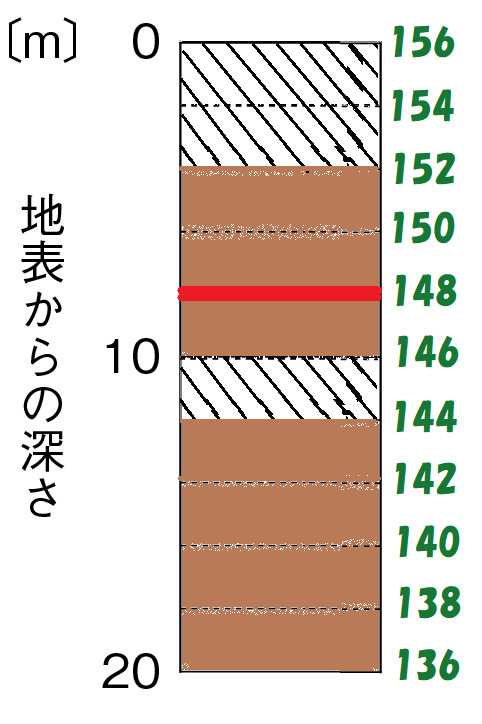

例としては↓のようなものだね!

ねこ吉

ねこ吉柱状図、とても苦手で…。

ほとんどの人がそうだよね。

- 柱状図とは何か

- 柱状図の見方のコツ

- 柱状図の練習問題

を確認したい人にオススメ!

このページを読めば7分でバッチリだよ!

中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!

それでは柱状図の学習スタート!

柱状図の動画で学習したい人は、以下の動画を見てね!

柱状図とは何か

まずは柱状図とは何かについての解説だよ。

柱状図とは

「地層の重なりを表した図」のこと

だね。

地層の重なりを表した図?

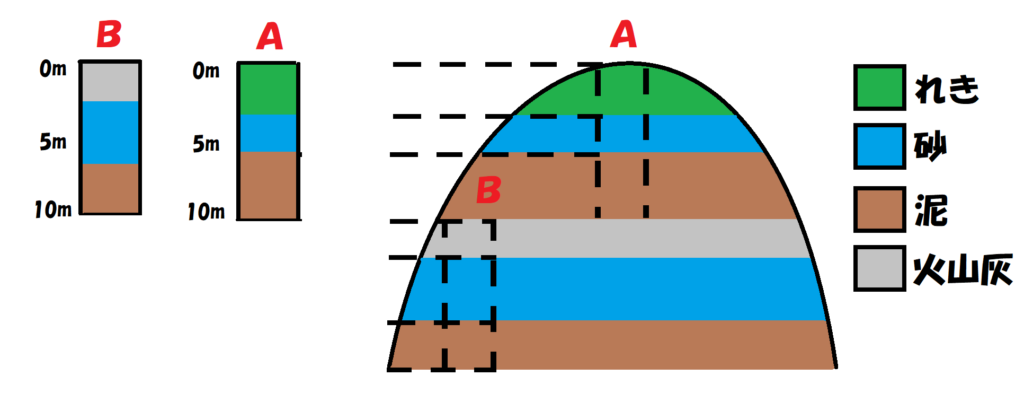

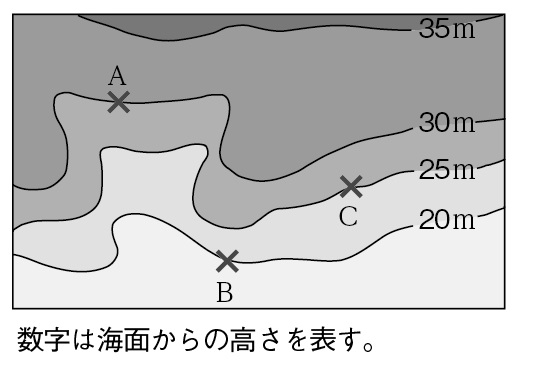

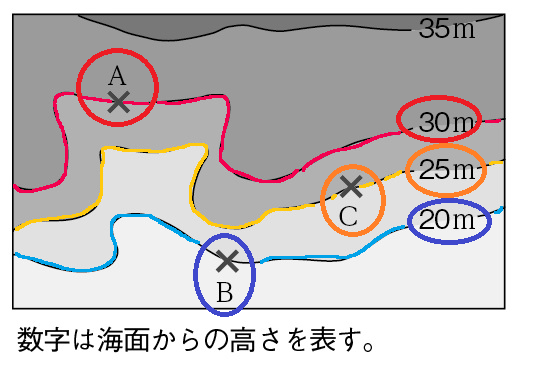

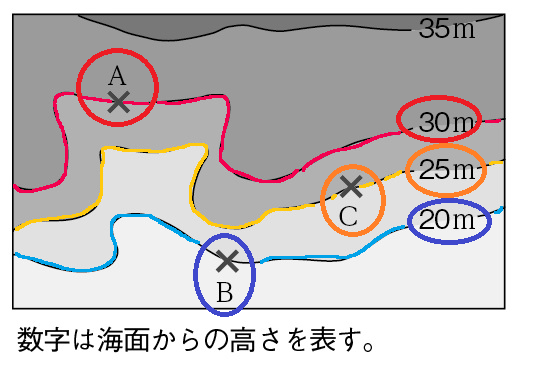

うん。例えば下のような地層の山があったとするね。

地層がきれいに重なっているね!

この山の頂上(地点Aとする)からの柱状図を書くとすると、山の左にある「A」のような柱状図になるんだね。

なるほど。地層の一部分を抜き出しているんだね!

そういうこと。2か所。3か所を抜き出すことも多いよ。

山の高いところや低いところ、いろいろなところから掘るんだね!

そういうことだね。

掘るのも楽だし、地層が傾いているかなどもわかるからね!

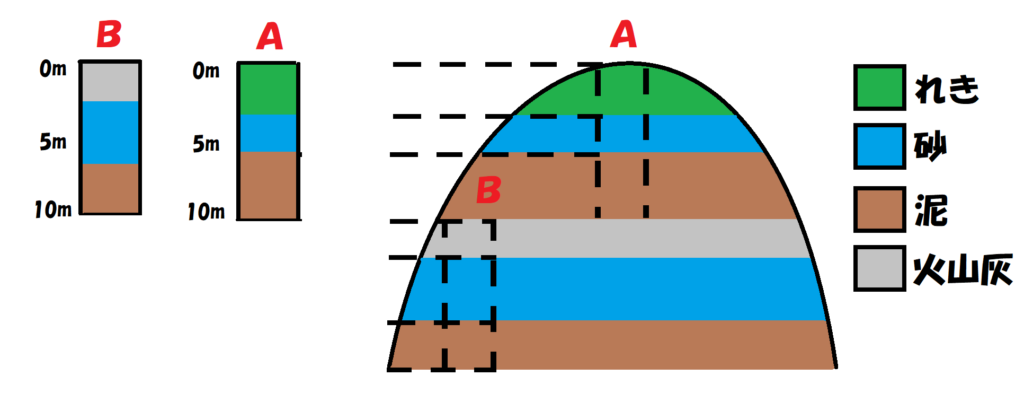

難しい問題になると、柱状図が横並びになるよ。

なるほど。横並びになると難しいね

ほんとだね。2つ上の図と全く同じだけど、横並びにするだけで難しく見えるね!

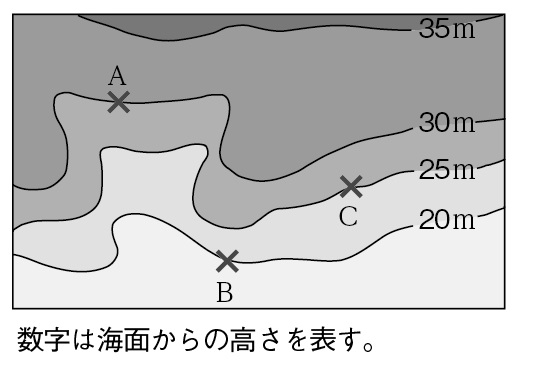

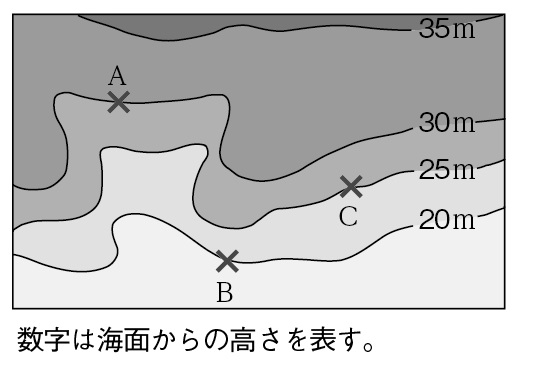

あとは、山を真上から見た図の柱状図が出題されることもあるよ。

難しそう…

コツをつかめば大丈夫。このページでしっかり学習していこう!

柱状図から年代を特定する

なんで柱状図なんかがあるの!?

柱状図のすごいところは、年代の特定に役立つことだね!

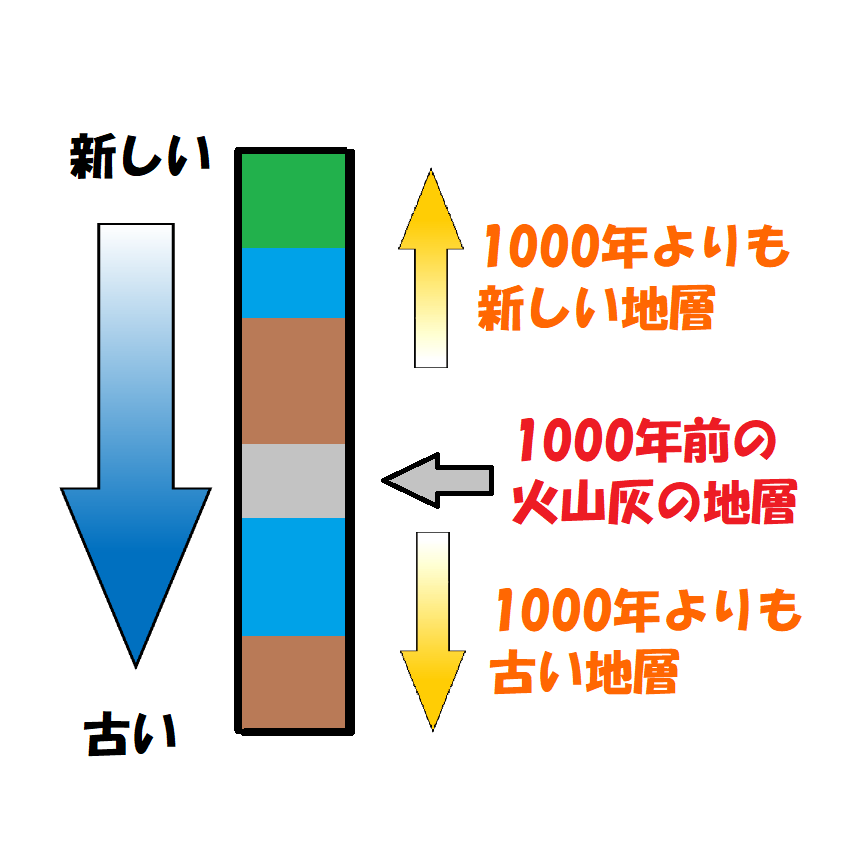

地層は普通、下の図のように下にいくほど古くなるんだ!

雪が積もるのと同じだね。上にいくほど新しい。

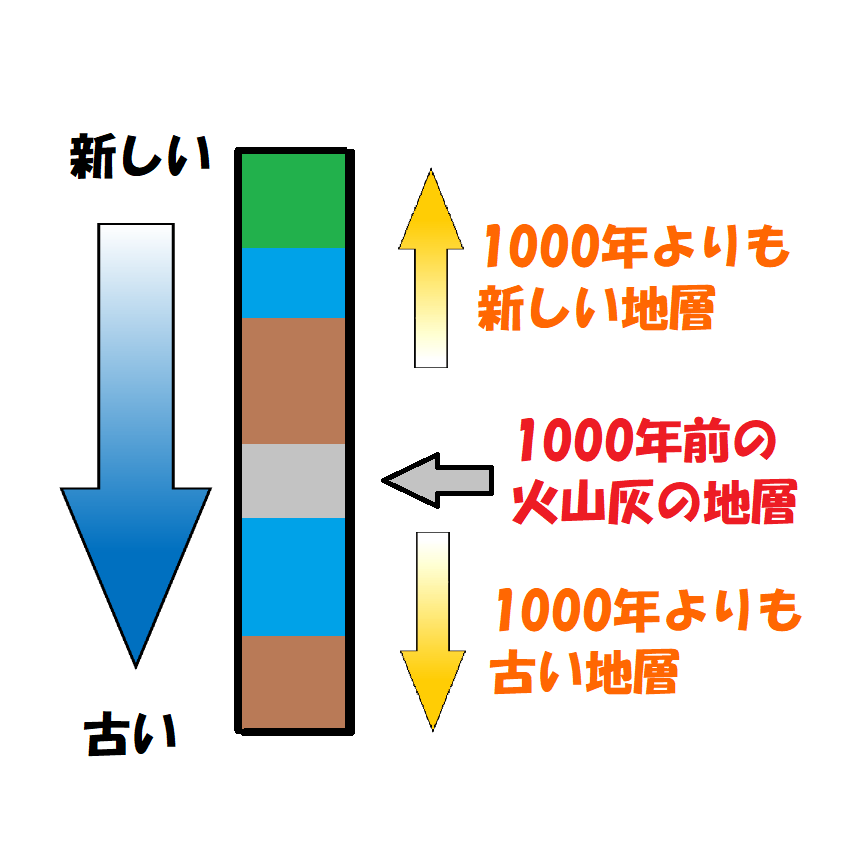

そういうこと。さらに地層には「凝灰岩」といって、火山灰などからできる層があるんだ。

もし1000年前に噴火した火山の火山灰があれば、

- 火山灰より下の地層は1000年よりも前

- 火山灰より上の地層は1000年よりも後

となるね。

さらにこの考え方を使えば、

遠く離れた場所での地層のつながりも知ることができるんだ。

同じ種類の火山灰の地層があれば、遠く離れた場所でも同じ時期にできた地層とわかるんだね!

そういうこと。

凝灰岩(火山灰)の地層は時代の目印になることが多いんだ。

時代の特定に使われる地層を「かぎ層」というよ!

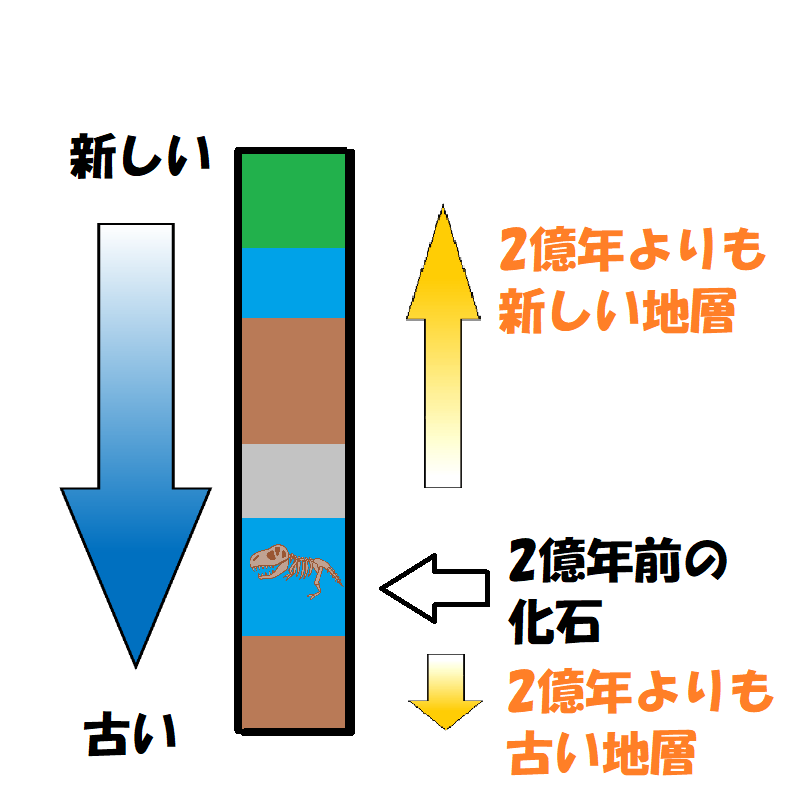

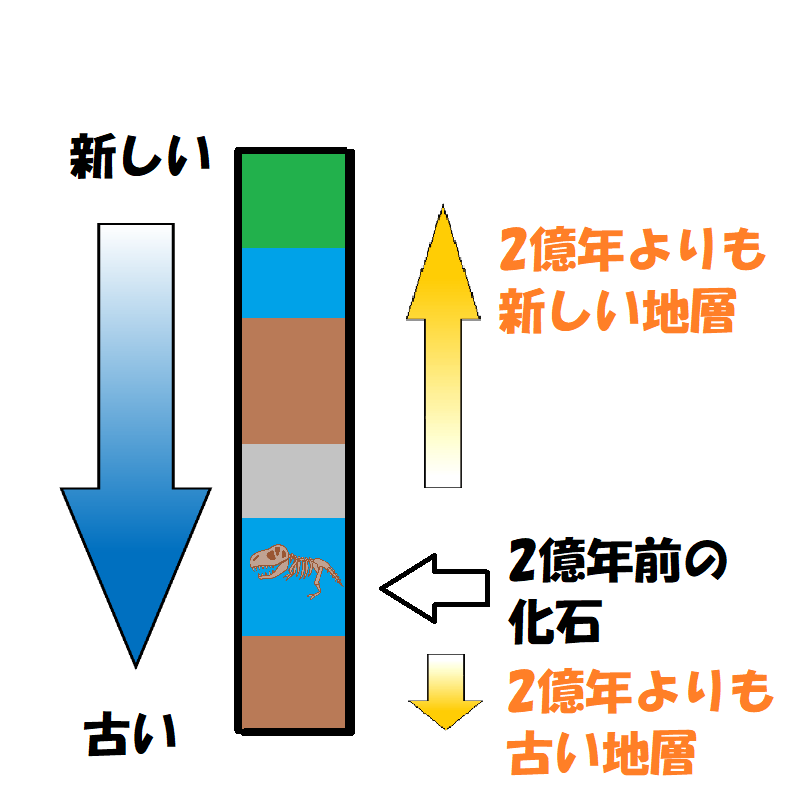

化石からも過去の様子を知ることができるよ!

もし2億年前に絶滅した恐竜の化石があれば、

- 化石より下の地層は2憶年よりも前

- 化石より上の地層は2憶年よりも後

となるね。

柱状図は過去を知る手がかりになるんだね!

柱状図から海の深さを知る

柱状図を見ると、地層ができたときの海の深さも知ることができるよ。

柱状図から海の深さ?なんで?

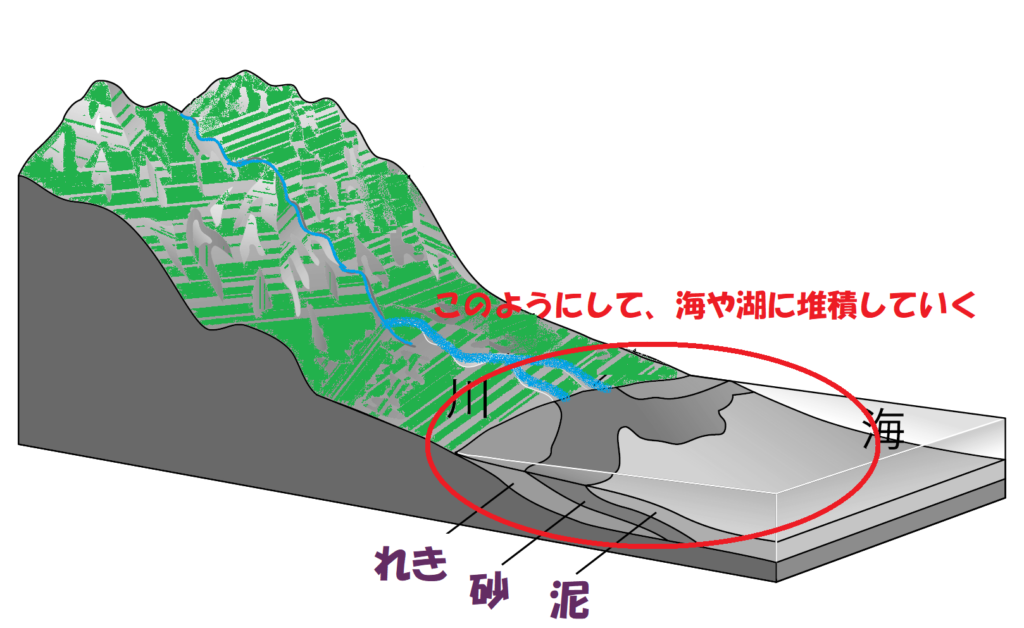

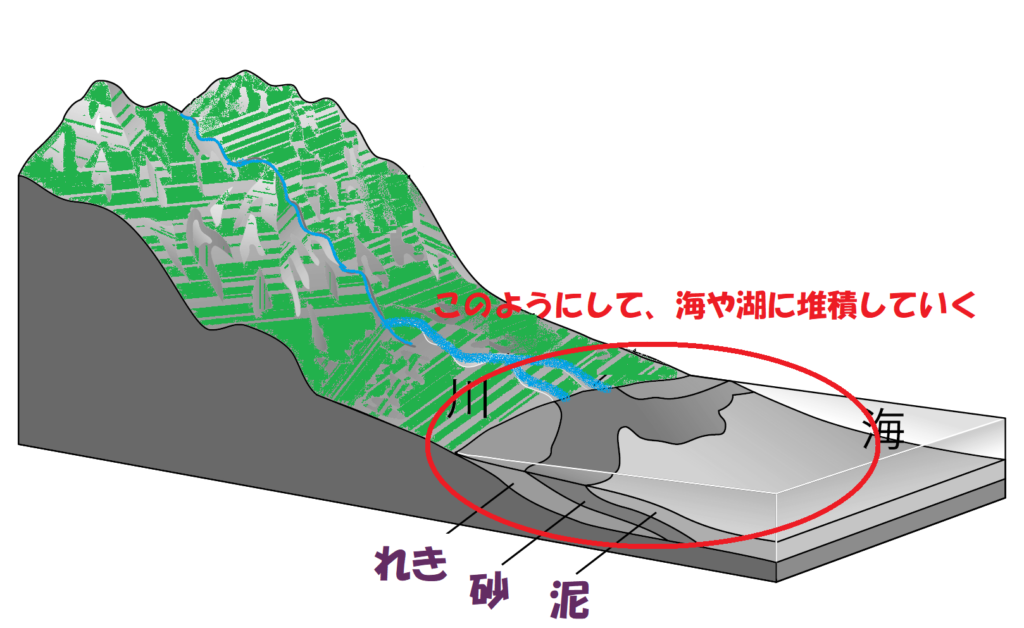

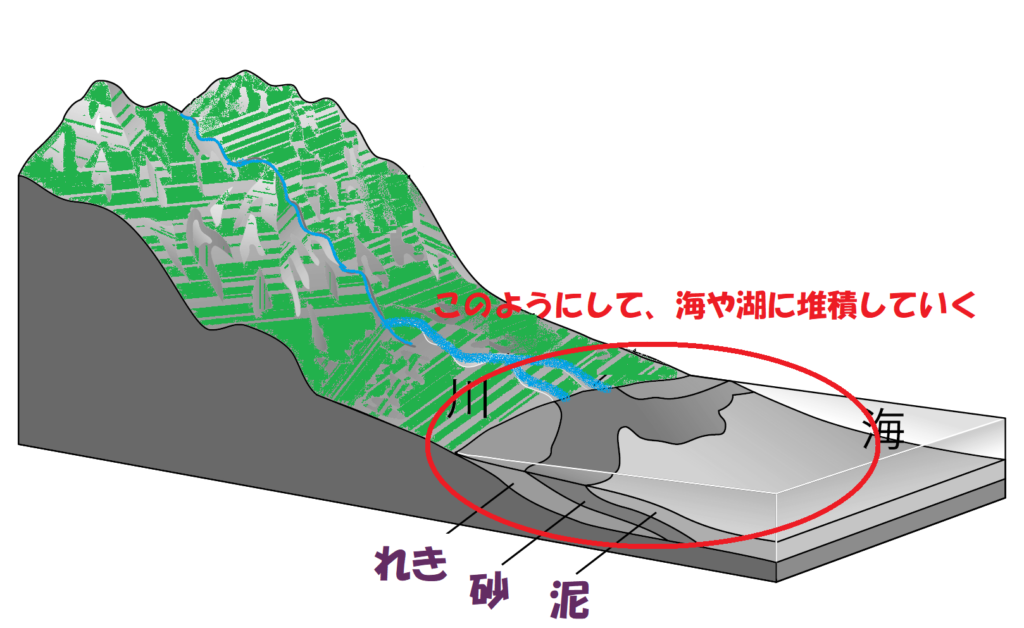

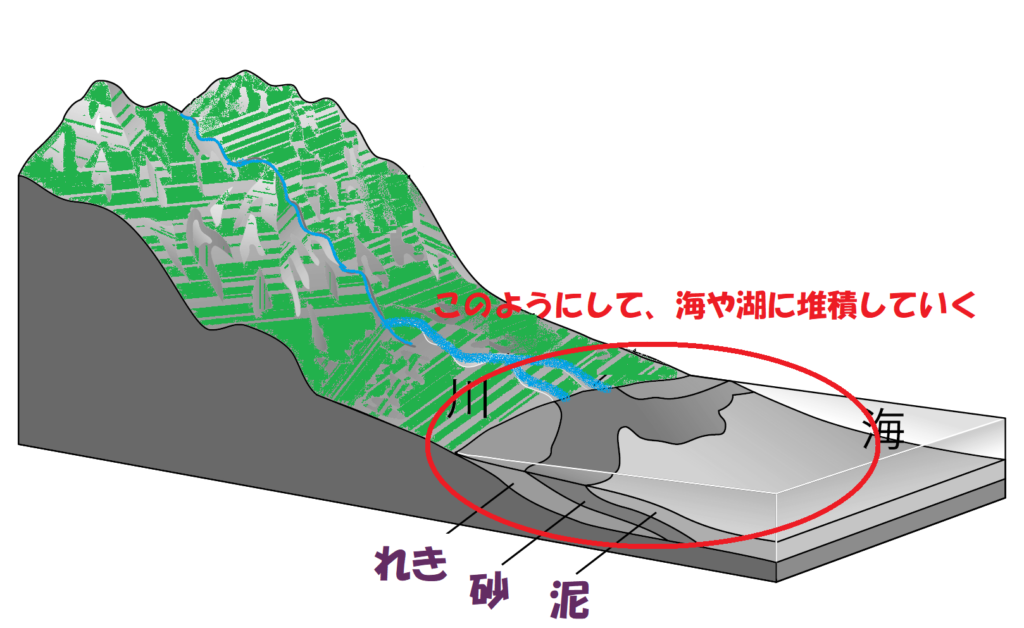

泥・砂・れき(小石)が海に積もるときは下の図のような積もり方だったね!

うん。「堆積のところで学習したね。」

このとき、粒が小さい「泥」は海の一番遠くまで運ばれるんだ。

2番目に粒が小さい「砂」は泥よりも陸地に近いところまで。

最も粒が大きい「れき」は砂よりも陸地に近い所までしか運ばれないんだ。

粒が小さいほど軽いから、遠くに運ばれるんだね。

そういうこと。もう一度図を見てみるよ。

このようになるよね。

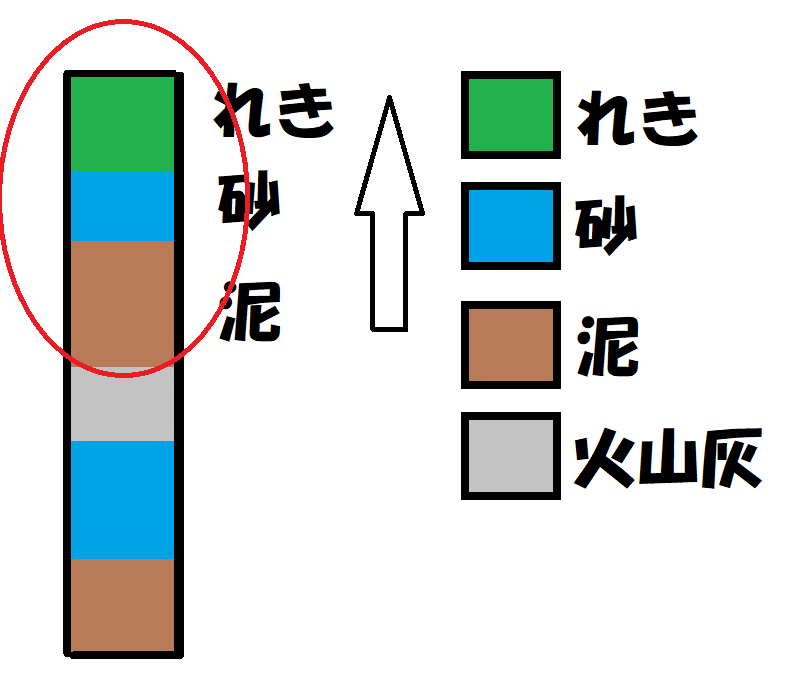

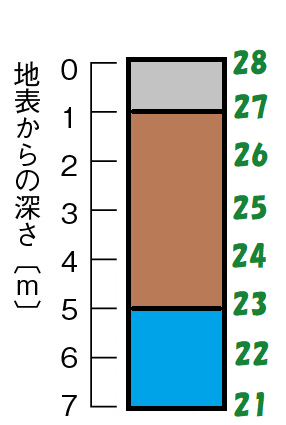

ここで柱状図を見てみよう。

下の柱状図の赤丸のところに注目してね。

ここでは、「泥→砂→れき」と地層が新しくなるにつれて変化しているね。

つまり、この3つの地層では、時代が新しくなるにつれて海の深いところから浅い所へと変化しているんだね!

「泥は深い所」「れきは浅い所」だもんね。

そういうこと。「柱状図」からわかることはたくさんあるんだね!

柱状図の問題の解き方のコツ

「柱状図」がどんなものか、わかったかな?

次に柱状図の問題の解き方を解説するよ。

テストや入試でとてもよく出題されるところだから、しっかりとコツを覚えよう。

では問題!

問1

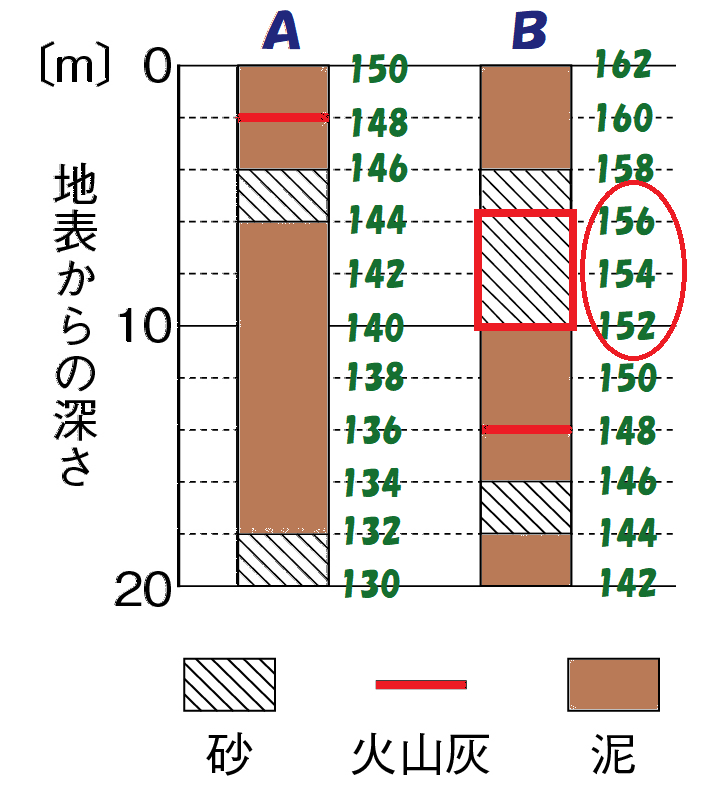

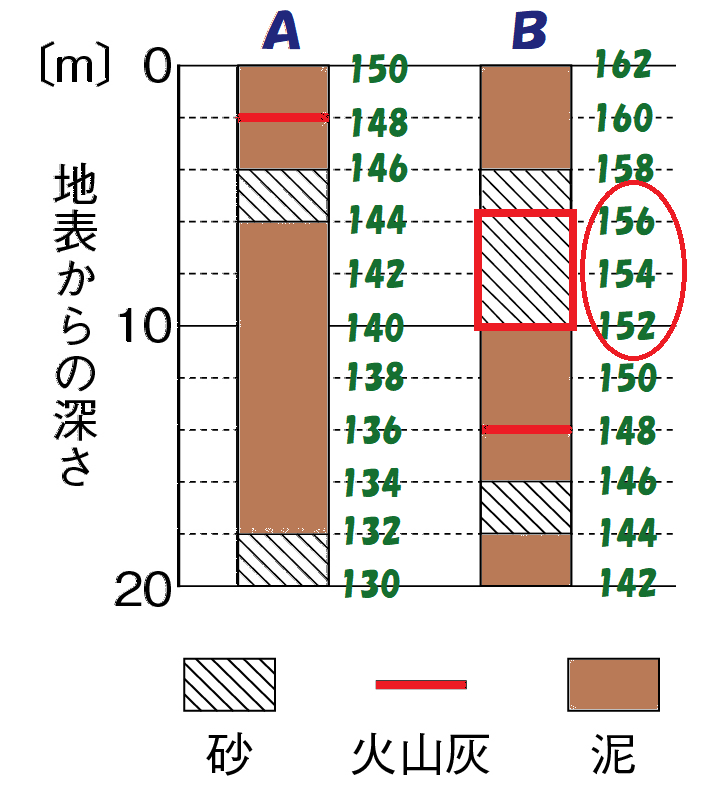

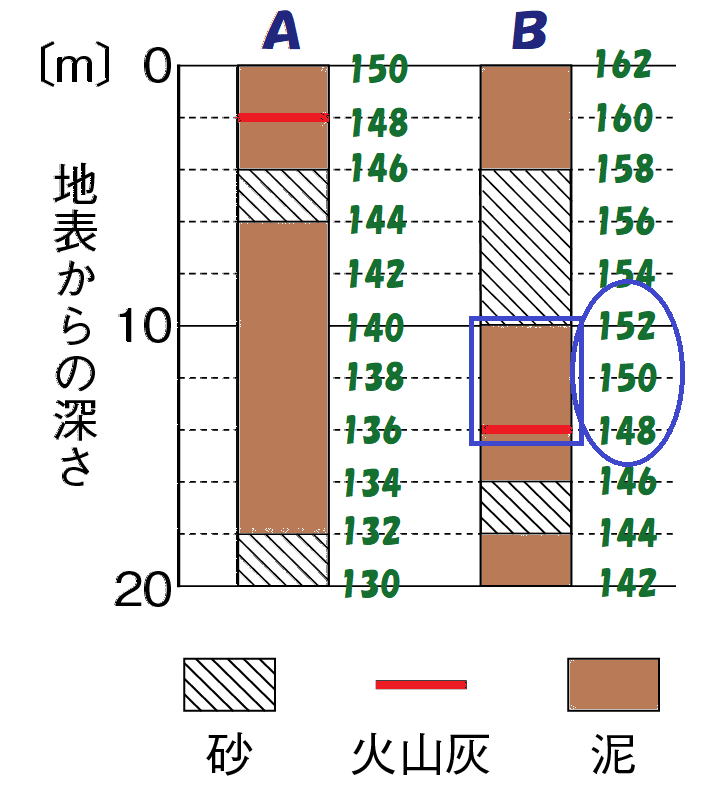

下の柱状図Aは、ある山の標高150m地点からのもの。

柱状図Bは同じ山の標高162m地点のものである。

このとき、標高156m地点からの柱状図を下図に書け。

ただし、地層は水平である。

どうかな?よくある問題だけど、解けそうかな?

無理ですね!

どうやって解いたら良いか始めは分からないよね!

ここで「柱状図を解くたった1つのコツ」があるんだ!

それは、

「柱状図の横に、標高を書く!」

ということなんだ

標高を書く?

そう。とっても簡単だよ☆

しかもこれで柱状図の問題がすごく解きやすくなるよ!

ではやってみよう

柱状図Aは、標高150mからのものだね。

つまり柱状図Aの一番上が150m!

そして1目盛りの深さは2m。

2mごとにも標高の目盛りを書こう★

これならできそう★

そして、柱状図Bにも目盛りをふろう。

柱状図Bは標高162mからだったね!一番上を162mとして目盛りを書こう!

Aのほうの緑の数字ゆがんでない?

そこじゃない!

とにかくAと同じ要領で数字を書くんだよ!

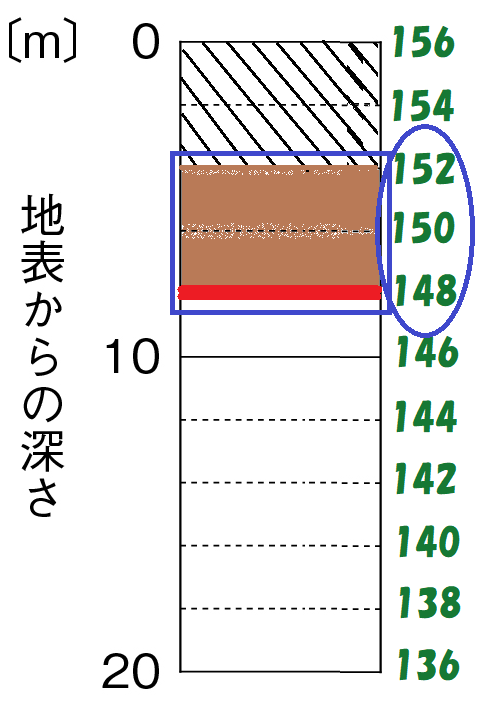

そしてこの問題は、

標高156m地点からの柱状図を下図に書け。

だったね!

これにも標高の目盛りを書けばいいのか!

ねこ吉天才!標高156mから書いてみよう★

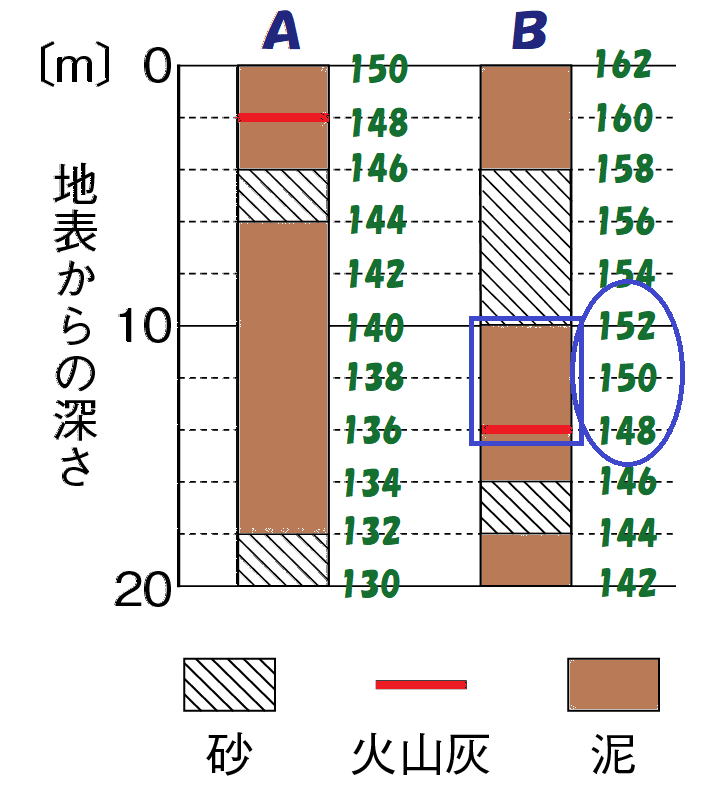

このようになるね。

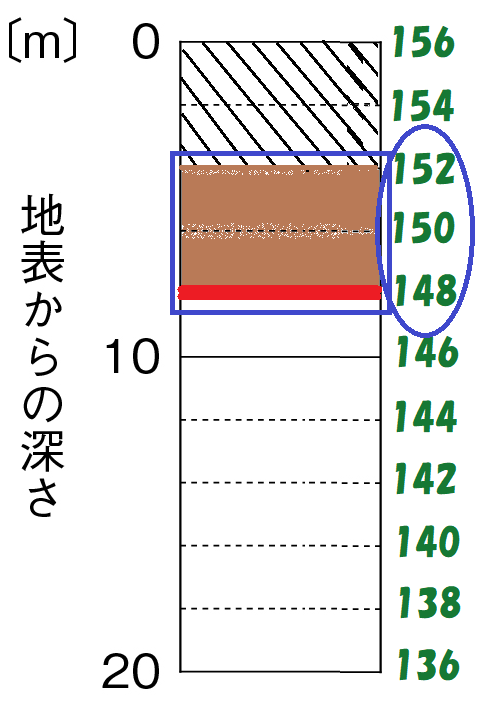

3つの柱状図を並べるよ!

ここまでくればあと一歩!

A・B・解答の数字を見ながら地層を書いていくんだ!

解答の地層は標高156mから始まるね!

標高156mの地層は、柱状図Bからわかるね!

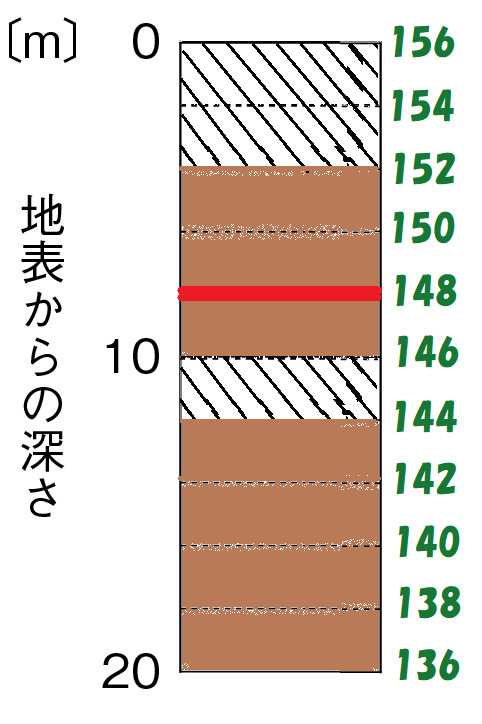

156m~152mは、砂の層だ!

152m~148mは、泥の層。

148mには火山灰があるね!

148m~142mまで書いてみよう!

あれ?先生。ここから下が書けないよ?

「柱状図B」だけだとここまでしか書けないね!

だけど、「柱状図A」をつかうと標高142mより下が書けるんだ!

おお!全部書けた★

これで完成だね!

解答は下の通り

だね☆

「柱状図を解くたった1つのコツ」

「柱状図の横に、標高を書く!」

大切にしてね!

柱状図の練習問題

最後に練習問題を解いて終わりにしよう。

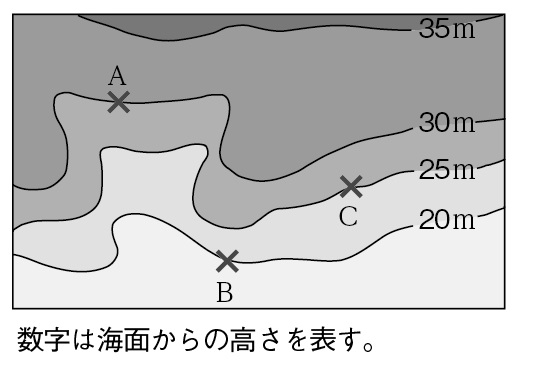

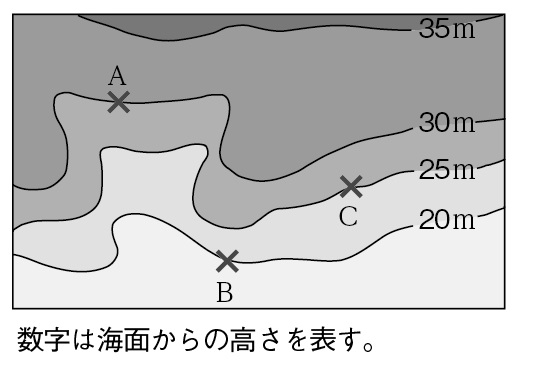

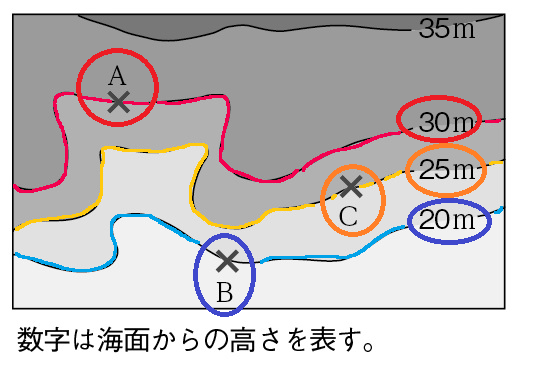

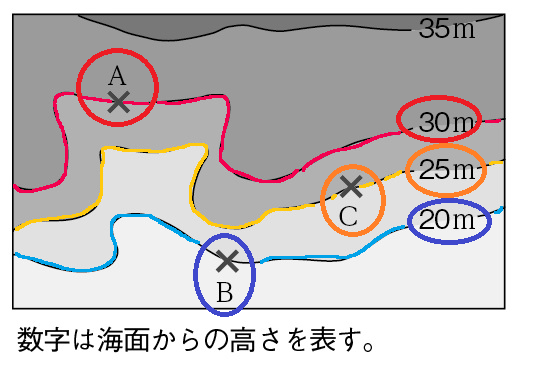

真上から見た図と柱状図の問題だよ!

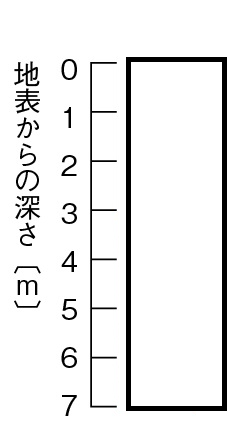

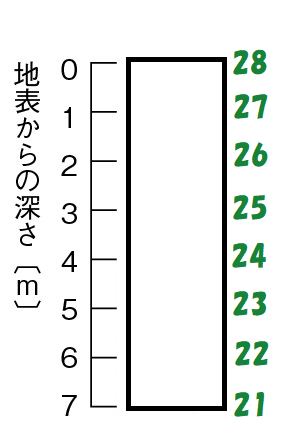

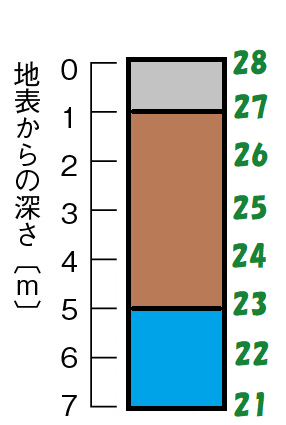

地層が水平として、標高28~21mの柱状図を書こう。

でたー!

大丈夫!まずは標高の高さを見極めよう!

「等高線」は大丈夫かな?

同じ高さを結んだ線のことだよ!

Aの標高 → 30m

Bの標高 → 20m

Cの標高 → 25m

とわかるね!

じゃあさっそくA・B・Cの

標高の目盛りを書こう!

その通り!

このようになるね。

解答図にも標高の目盛りを書くよ。

標高28m~21mを書くんだよね

あとは目盛りを見ながら書くだけ!

柱状図6目盛り付き練習問題の解答図目盛り付き

28~27が火山灰

27~23が泥

23~21が砂 だね!

答えは下のようになるよ。確認してね!

このページはこれでおしまい!

それでは理科の授業も勉強も、楽しんでねー!

みんなまたねー!

続けて学習するには下のリンクを使ってね!

火山や岩石、化石の学習をしたい人は下のリンクを使ってね!

さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。

中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!

また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。

他のページも見たい人はトップページへどうぞ。

今なら相談無料です

またねー!

コメント

コメント一覧 (20件)

めっちゃわかりやすい

お役に立ててよかったです

テストで出た問題解けました!!

すごいです!これからも応援しています!

一問一答使ってます!!

お役に立ててよかったです!

いつでもご利用くださいね!

いつみても、本当にわかりやすくて最高です!

なのですが、昔、問題でこのページにもある地形を等高線で用いた図と

地層の重なりを表した柱状図が出てきました。その時、傾いているのはどの方角ですか?という問いが出たんですが解説を聞いてもよくわからないのでこういう問題が出た時のポイントを教えてください。

お願いします。

まずは水平(傾いていない)とみなして、このページの解説通りに柱状図を書いてみてください。

その後、自分が書いた(傾いていないとみなした)柱状図と、問題文にある(傾いた)柱状図を比較してみてください。

たとえばそのとき、A地点の柱状図は、自分が書いたものと問題文が同じだったとします。

しかし、B地点は自分が書いた柱状図が問題文にあるものより低くなっていたとします。

この場合、A-Bのラインで地層が傾いていることがわかります!

問題によるのですが、このような方法で答えを導けると思います!

困ったことがあれば、問題を私のTwitterに送ってくださっても大丈夫ですよ!

答えてくださり本当にありがとうございます!今日、テストがあったのですが、この解説を聞いて、納得できました。お忙しい中、ありがとうございます。さわにぃさんに元気づけられているような気がします。

テストお疲れ様でした!

説明テストに間に合わずごめんなさい!

別のページにコメントあったのですが、

質問コーナー、やってみたいのですが、

どんな感じでやればいいですかね?

お時間あればアドバイスお願いします

いえいえ全然大丈夫です!こちらこそすみません!教卓で先生がしゃべっているシーンを画像として、貼り付ける。「質問コーナー」をタイトルにして、サブタイトルを「理科の苦手0へ!!」みたいな感じはどうでしょうか?で、この作成したチャネルをホームページの一番上に表示されるようにするとか?ですかね。クラスの人に聞いたら大半の人がこのブラウザを見ているので僕だったらもし、あったら結構な頻度で質問します!あくまでも、提案なので不採用でも全然大丈夫です!このサイトを知らない人にもいいサイトがあるよ。と、教えちゃったんですが、大丈夫でしょうか?長々とすみません。

なるほど!

とても参考になります。ありがとうございます!

具体的な問題の質問の解答・解説は時間が無くできないのですが、

YouTube登録者7万人いったあたりで、YouTubeあたりで何か企画をしてみます!

このサイトの紹介、ありがとうございます!

どんどんしちゃってください!

いつもありがとうございます。

https://twitter.com/sawanii4235

などでつながると、私と連絡つきやすいので、よければしてください!

(もちろんしなくても大丈夫です!)

これからも応援しています!

了解いたしました。もし、コメントが返ってこなくても、心配されないでください。

「忙しくて確認できな日があるかもしれないためです」

ありがとうございます

めちゃめちゃわかりやすかったです!

すっと理解できました!!!

ありがとうございますー!

お役に立ててよかったです!

勉強ファイトです!

もし、質問コーナーを始動されるのであれば、このチャネルで教えてくれるとありがたいです。 もちろん、別の方法があればそちらをぜひ、使って下さい。

突然ですが、実力テスト対策の理科はどのように対策すればよいのでしょうか? 1、(;時間があるとき) 2、(時間がない時;1週間程度)

出来ればこの両方をお教えください。 理科2年間分【地学、化学、生物、(光、音、力)】

例、 ↑地層が出るなら、火山は出ない

音が出るなら力は出ないそうです。

一つの単元から2つは出ない

問題を作れるひまがもし、あるのならば、お願いします!

一般的には、生物>地学>化学>物理

の順で点数を上げやすいので、時間がない場合は、その順番で勉強することをおすすめします!

時間がある場合は、苦手な単元を中心にまんべんなく勉強した方がよいですね!

入試は全ての単元から偏りなくでますので!

応援しています!

受験が近く、私は地学がとても苦手なので困っていたのですが説明がわかりやすくて助かりました!

ありがとうございました!

お役に立ててよかったです!

応援しています!!