このページでは

- 電流の単位

- 電流計の使い方

- 電流のイメージ

- 直列回路と並列回路の電流

を学ぶことができるよ!

また、このページは中二理科の

電気の単元の2ページ目なんだ。

全てのページを読むと電気の学習が完璧になるよ。

ぜひチャレンジしてみてね!

中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!

このページの内容は、私が書いた本でも勉強することができます!

電気分野の苦手が3日で無くなります。ぜひご利用ください!

電気分野を動画で勉強したい方は、以下の動画からも学習できますよ!

それでは電流の学習スタート!

電流の単位

では「電流の単位」の学習から始めるよ。

ねこ吉

ねこ吉先生!単位ってなんですか!?

単位はとっても簡単☆「数字の後につけるもの」のことだよ。

例えば、日本のお金の単位は何かわかる?

「円」かな?

そうそう。

日本では、「100円」「1万円」のように、数字の後に「円」をつけるね。

この数字の後についているのが単位なんだ。

この単位って、とっても便利なんだよ!

そう?便利と感じたことないけど…。

会話をしている時に、○○円と言えば、

「お金の話をしているな」とすぐわかるよね。

反対に、友達に「お小遣い、いくらもらってる?」と聞いたときに「500g」

と友達が答えたら「え?」となるよね。

お前の小遣い牛肉か!となるね。

うん。だから単位があるととても話が分かりやすくなるんだ。

みんなが知っている単位を少し書くから、確認してみよう!

お金の単位は? → 円(日本では)

長さの単位は? → mm cm m km など

時間の単位は? → 秒 分 時間 日 年 など。

温度の単位は? → ℃ など

質量の単位は? → mg g kg など

面積の単位は? → cm2 m2 など

こんな感じだね!

もう一度繰り返すけど、この単位を間違うと、とても変な日本語になるよ!

単位が間違っている、変な会話の例。

「お小遣い、いくらもらってる?」→「俺の小遣い500g」

「ねえねえ、身長いくつ」→「私の身長159年」

「今日暑いね。気温何度だろう?」→「35円」

ね。単位は数字の後につける、とっても大切なものなんだ!

…なるほど。単位の大切さがよくわかったよ。

単位の大切さがわかったところで、電流の単位を覚えよう。

電流の単位は「A」と書いて、「アンペア」と読むんだよ!

だからテストで、「電流の大きさはいくつか」と聞かれたら絶に「○○A」と答えなければいけないんだね。

単位を間違えると変な会話になるもんね。電流の問題が出た場合は、数字のあとに「A」をつけるだけなんだね。わかったよ!

OK。それはよかった!

(特に、後で勉強する電圧の単位の「V」と絶対に混ぜないでね!)

そして、電流の単位には「mA(ミリアンペア)」もあるんだ。

1000mA = 1A

100mA = 0.1A

10mA = 0.01A

1mA = 0.001A

となるよ。

長さの単位1000mm=1mと同じだね。

電流計のつかいかた

さて、次は「電流計」の使い方の勉強だよ。

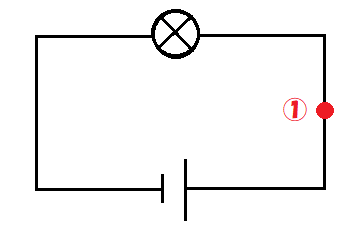

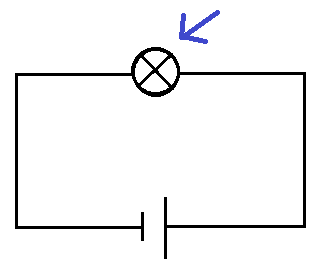

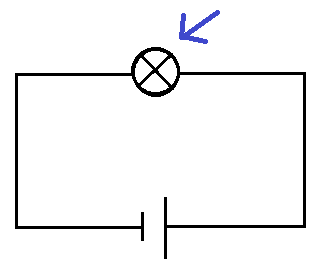

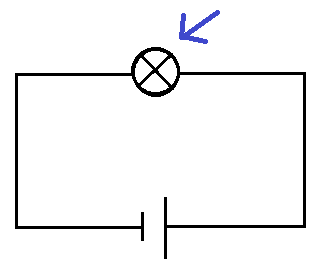

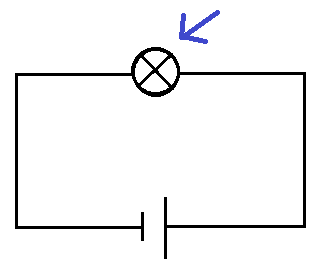

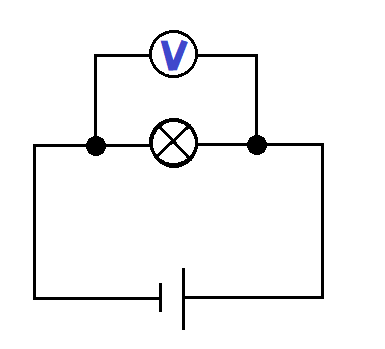

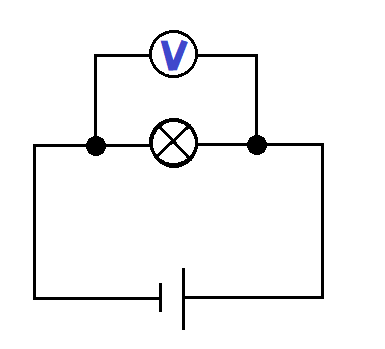

電流計は前のページで出てきたよね。![]()

![]()

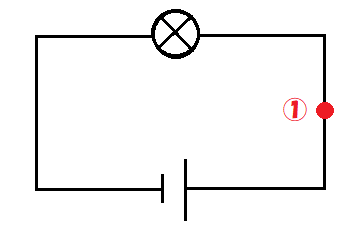

うん。「回路図」で電流計を書くと![]()

![]()

ここでは実物の電流計の使い方も勉強するよ。

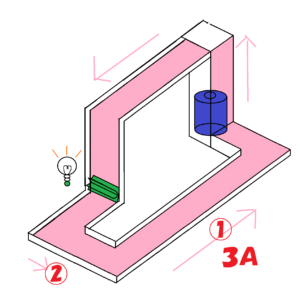

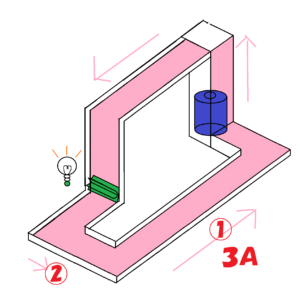

電流計のつなぎ方

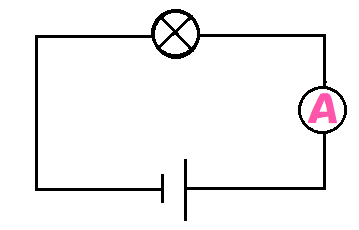

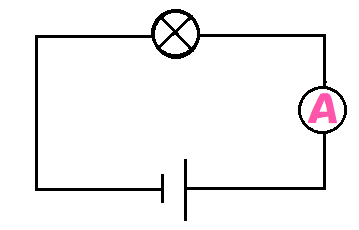

まず「電流計は回路に直列につなぐ」

という決まりがあるから覚えてね。

「直列」とは分かれ道ができないようにつなぐことだったね。

そうだね。例を見てみよう。

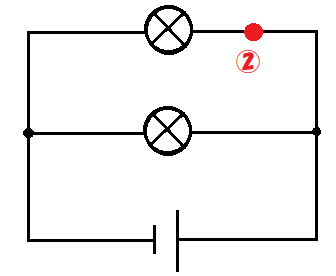

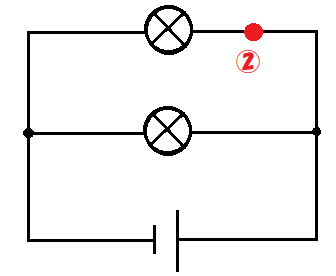

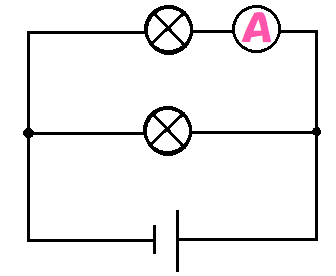

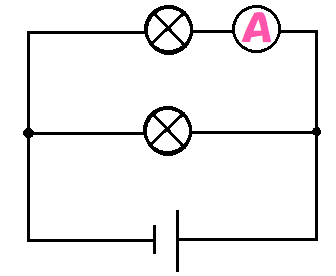

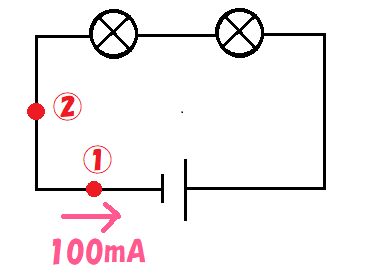

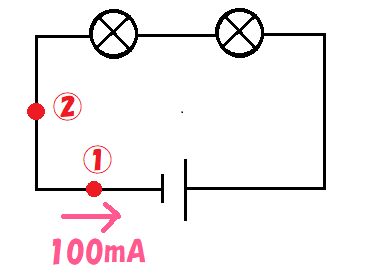

上の①の位置の電流を調べたければ、

右図の位置に電流計をつければいいんだね。

同じように、上の②の位置の電流を調べたければ、右図の位置に電流計をつければいいんだね。

回路図で電流計を書く時は、調べたい位置にそのまま付け加えるだけでいいんだね。

そうだね。

だけど、実際に取り付ける場合はもう少し難しいよ。

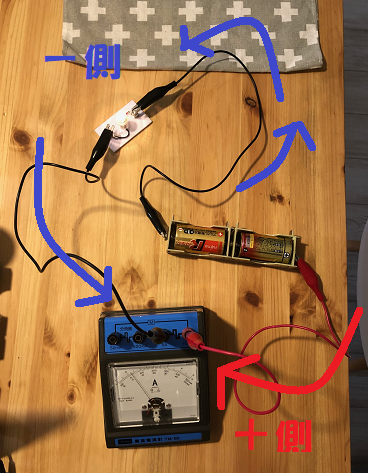

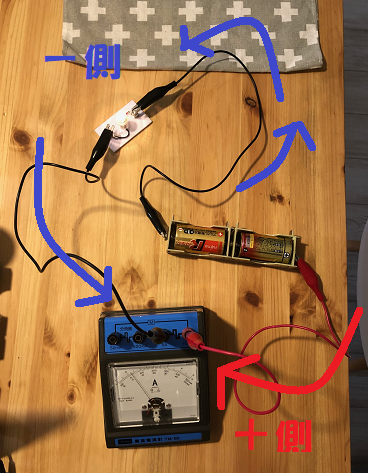

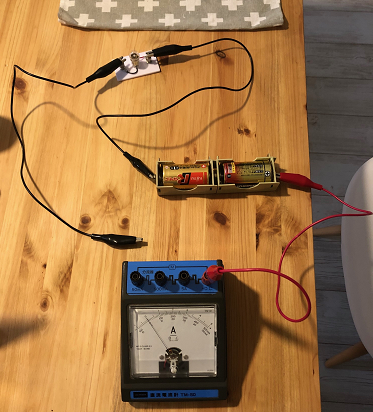

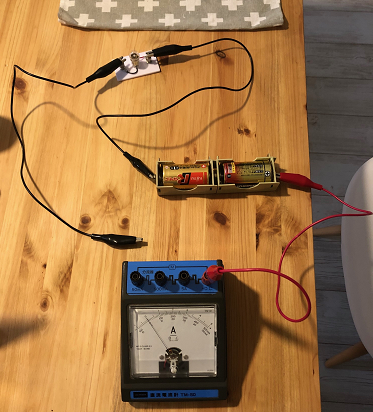

写真を使いながら見てみよう。

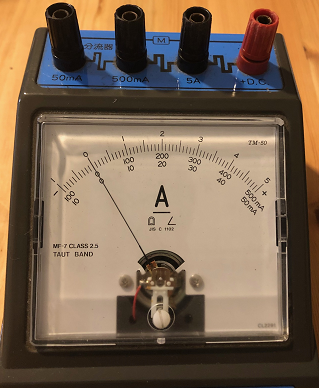

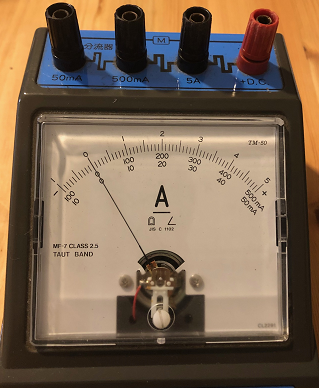

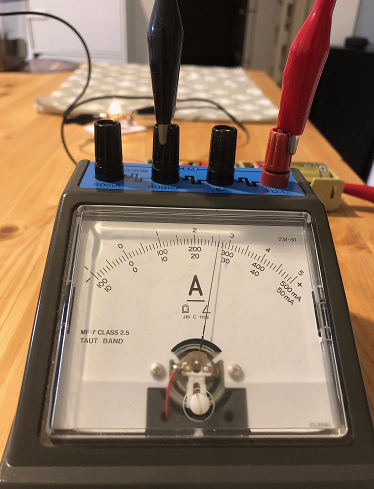

これが実物の電流計だよ。

中心に「A」と書いてあるね。

この電流計を取り付けるには、まず、電池や電源装置の+側を、下図の赤丸の部分につなぐんだ。

実際につなぐとこんな感じだね。

OK。+側は1番右の+端子につなぐんだね。

さて、電池のマイナス側は、電流計のどこにつなげばいいんだろう?

つなぐ端子が3つもあるね。

うん。これは、「どこにつないでも大丈夫なんだよ。」(後で説明するけど、普通は「5A」から接続するよ。)

え?どこでもいいの?

うん。だけど、「どこにつなぐかで、調べられる電流の最大量が変わるんだ。」

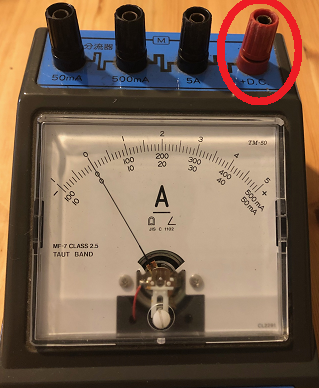

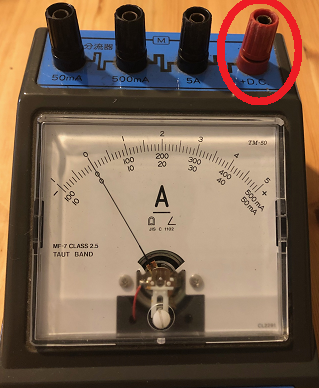

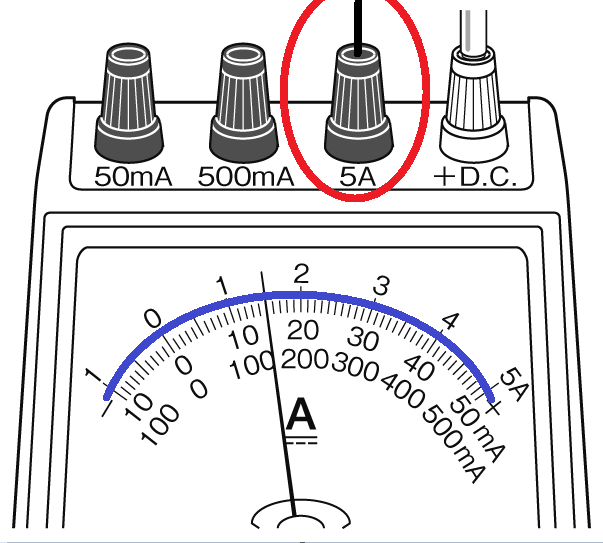

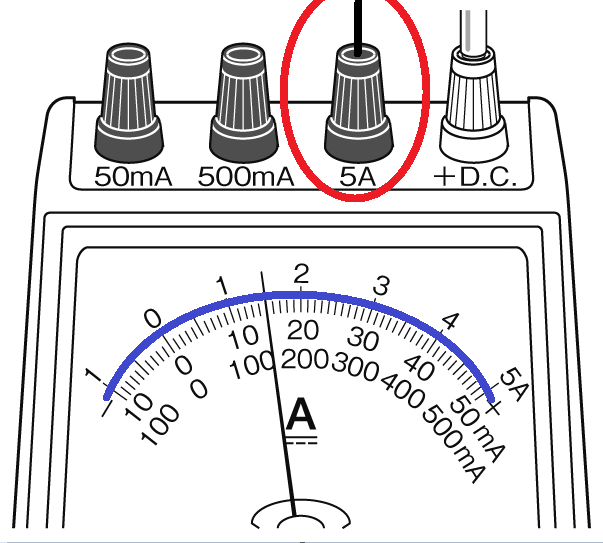

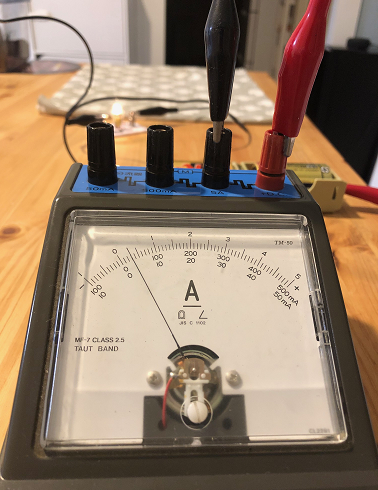

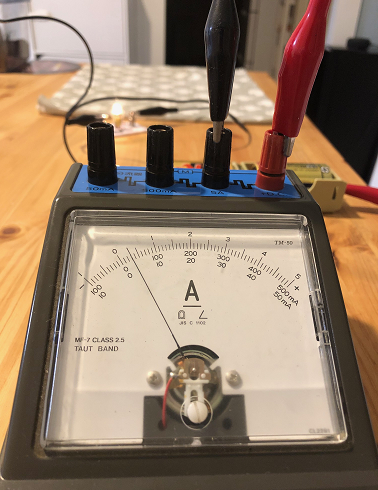

電流計を上から見た写真を見てみよう。

右から「5A」「500mA」「50mA」となっているね。つまり黒の端子の

- 右につなぐと5A(5000mA)まで

- 真ん中につなぐと500mAまで

- 左につなぐと50mAまで

調べることができるんだ。

ここでは、①の5Aの端子につないだ写真をのせておくね。

しっかり直列につないであるね。電流計はこのようにつなげばいいんだね。

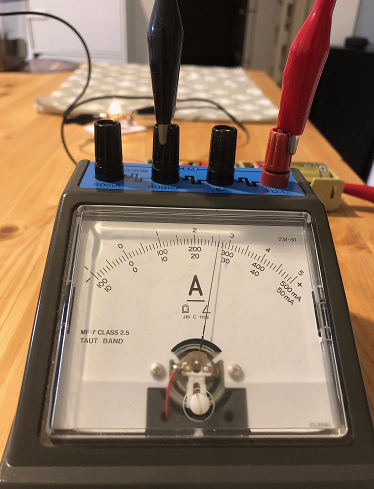

電流計の読み取り方

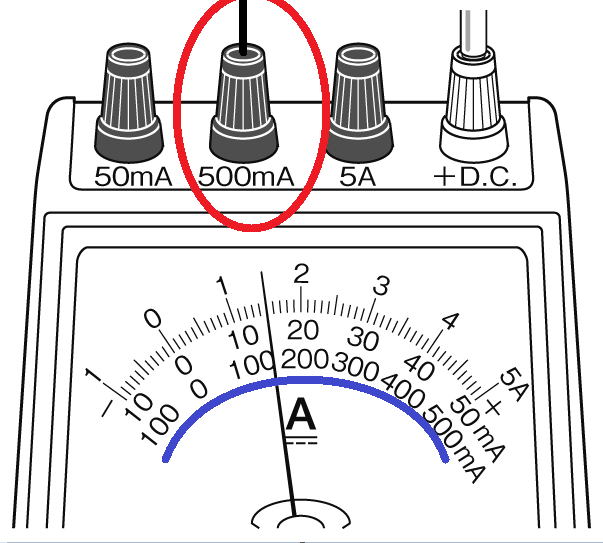

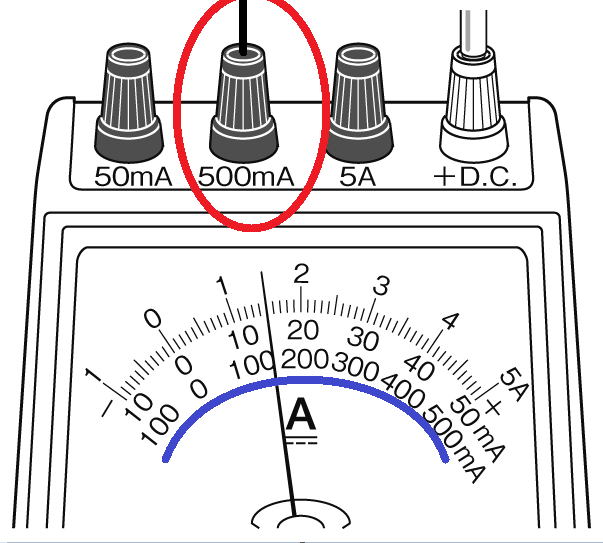

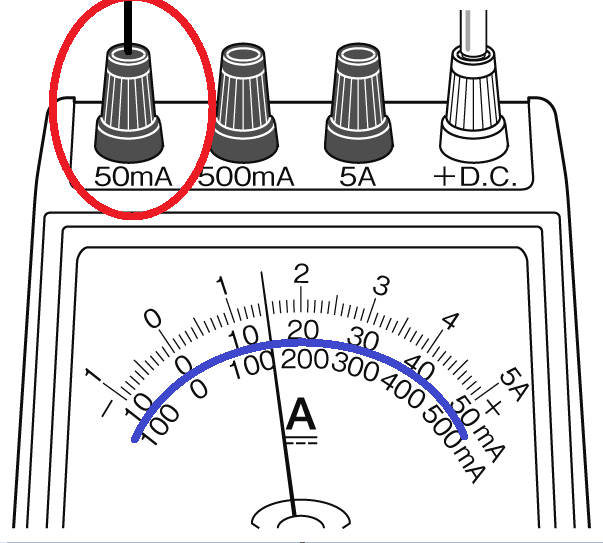

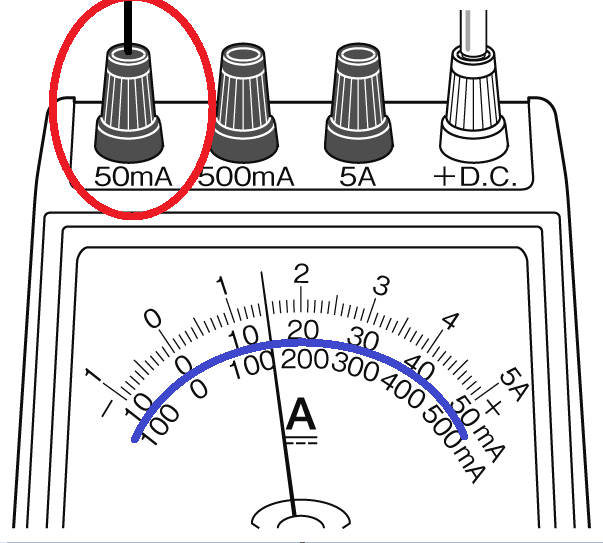

次に電流計の目盛りの読み方を見てみよう。

-の端子は3つあるんだよね。

どの端子につないであるかで、読む目盛りが変わるんだよ。

①5Aの端子につないだ場合

上の図の青のライン

-1、0、1、2、3、4、5を読むようにするよ。

1と2の間、つまり「1.5Aの電流が流れている」と読み取ることができるね。

②500mAの端子につないだ場合

上の図の青のライン

-100、0、100、200、300、400、500を読むようにするよ。

100と200の間、つまり「150mAの電流が流れている」と読み取ることができるね。

③50mAの端子につないだ場合

上の図の青のライン

-10、0、10、20、30、40、50を読むようにするよ。

10と20の間、つまり「15mAの電流が流れている」と読み取ることができるね。

どの端子につないでいるかで、読み取る場所が変わるんだね。

そう。そして、同じ針の場所でも接続してある端子によって流れている電流の大きさが違うんだね

最後に3つの端子の使い分け方をみてみよう。

このような回路をつくったよ。

まずは、-の5Aの端子につなぐね。

5A端子につないでいるから、上の写真の針は、0と1の間くらいだね。0.5A(=500mA)よりはちいさそうだけど、細かくはわからないね。

そのような場合は、500mAの端子につけかえるんだ。

そうすると、280mAとよくわかるね。

電流計はこのように端子を上手く取りかえて使うんだよ。

先生、この場合50mAの端子を使うともっとよく数字がわかるの?

この場合は50mAの端子は使えないんだ。

50mAの端子は「最大で」50mAまでしか調べられない端子なんだよね。

この実験では280mAも電流が流れているから、50mAの端子につないでしまうと、針が振り切れて電流計が壊れてしまうんだ。

このように、実験を行うときは、

必ず5A端子→500mA端子→50mA端子の順で使うようにするんだ。

理由は上に書いたように、「針が振り切れて電流計が壊れないようにするため。」だよ。

今説明した、3つの端子の使い分け方を動画でのせるね。10秒くらいだよ。

では、電流計の使い方をまとめるね。

- 電流計は直列につなぐ

- +端子には電池や電源の+側をつなぐ

- -端子は5Aからつなぐ

- つなぐ-端子によって、読む目盛りが変わる。

電流のイメージ

さて、ここからが本番。回路に流れる電流を説明していくよ。

ねこ吉。「電流」ってどんなものかわかる?

えっと…。「I(アイ)とかA(アンペア)」とか?

うん。間違ってはいないけれど、

まず「電流」がどんなものかのイメージをつくろうね。

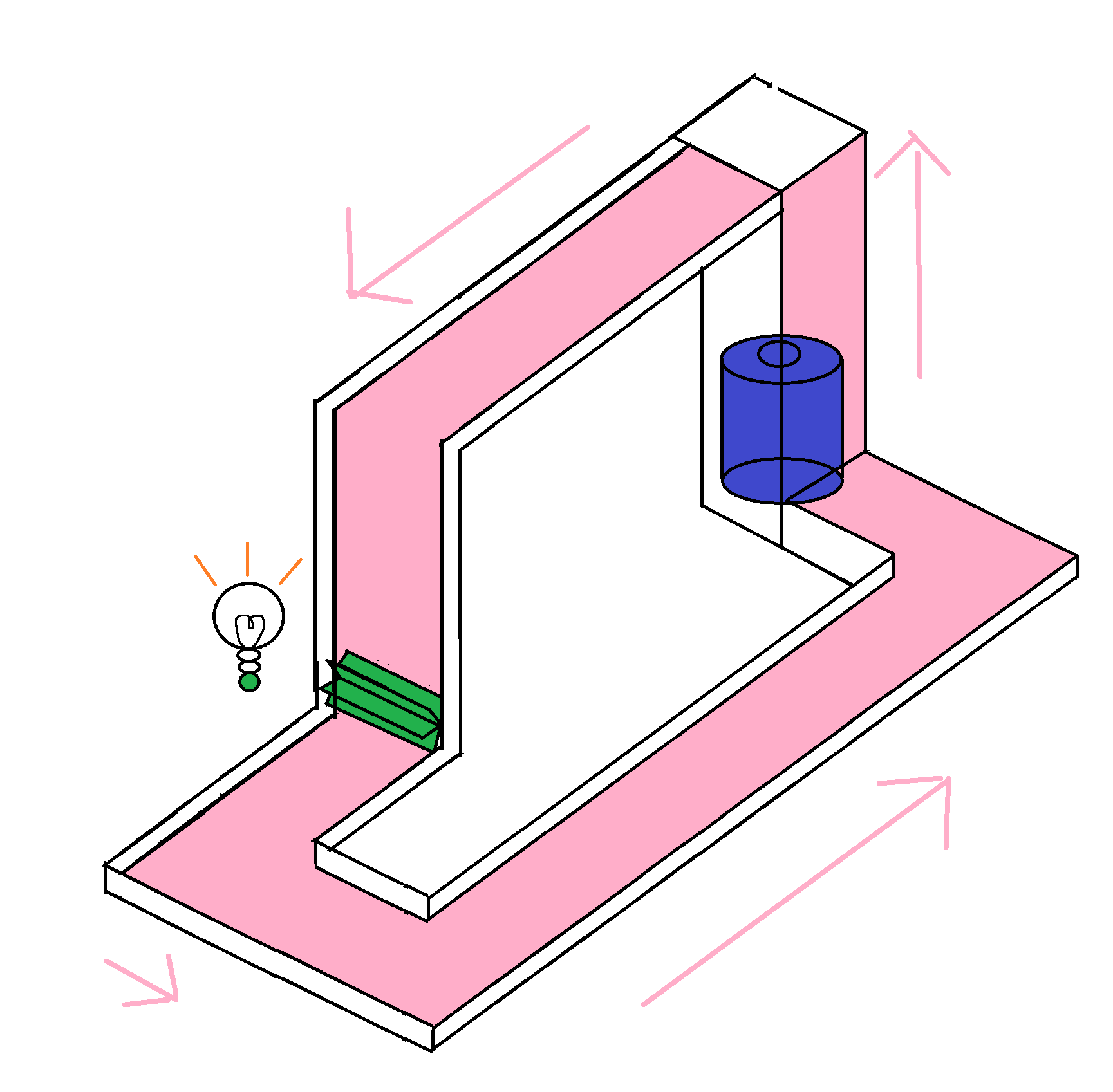

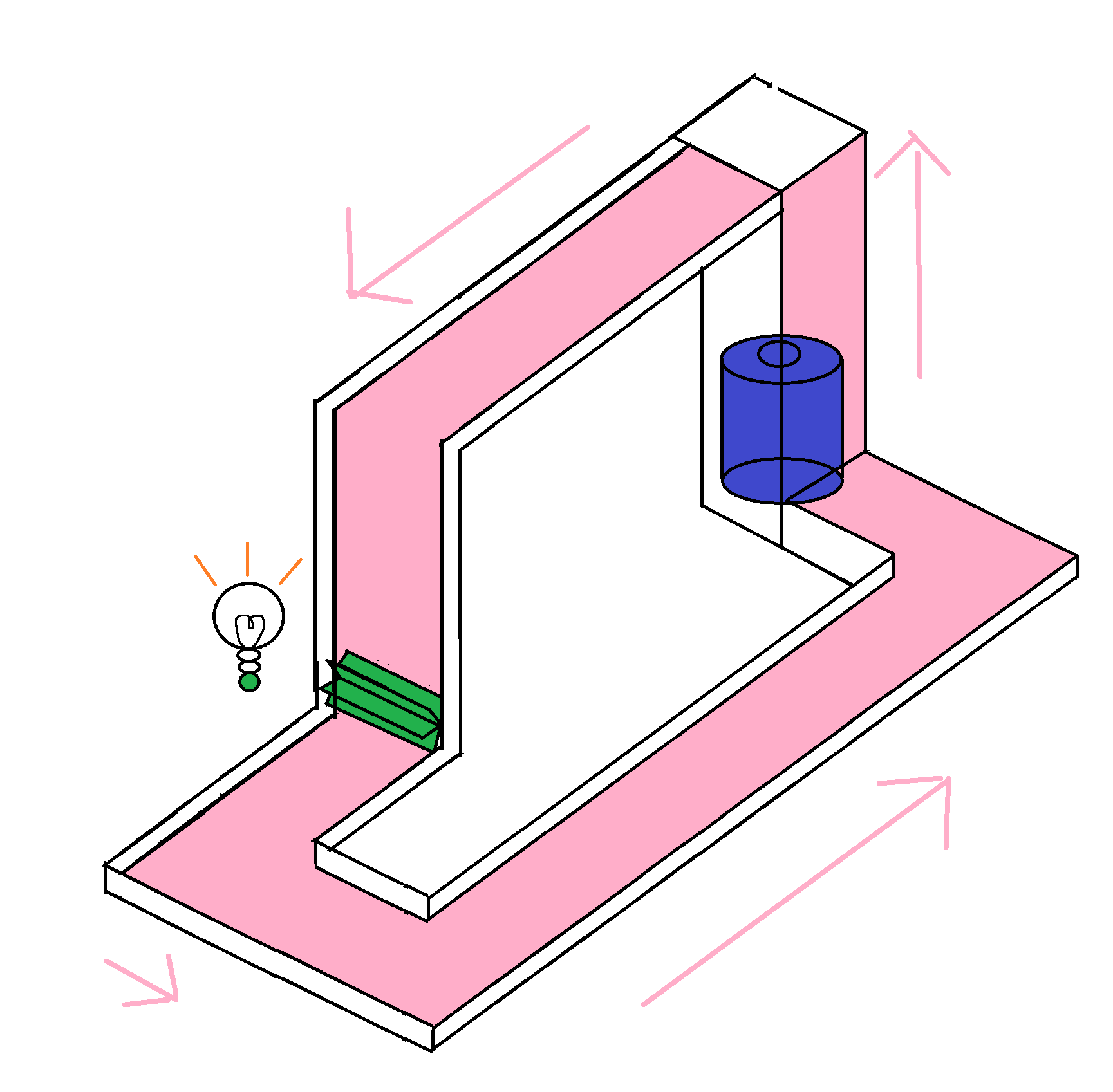

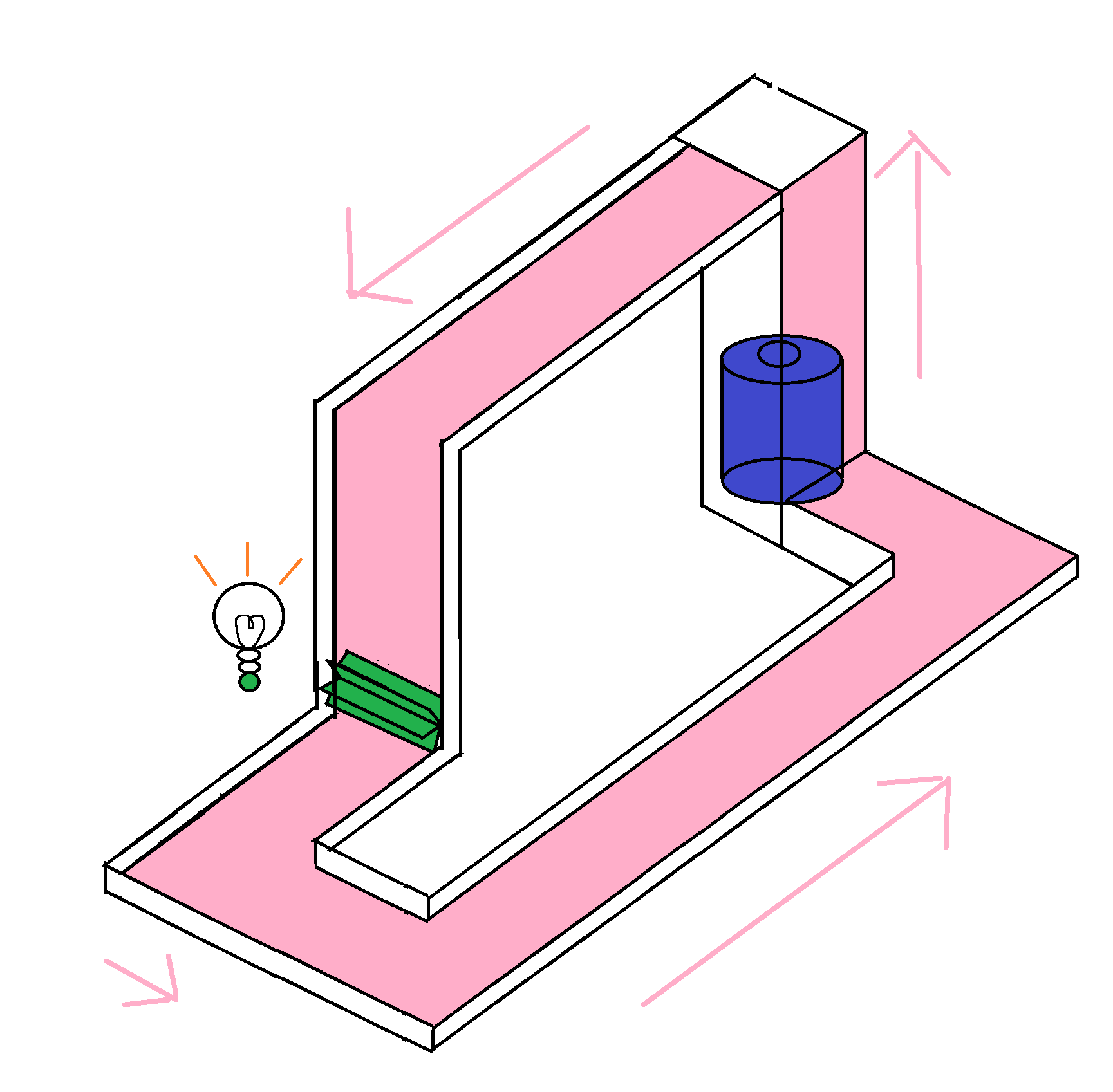

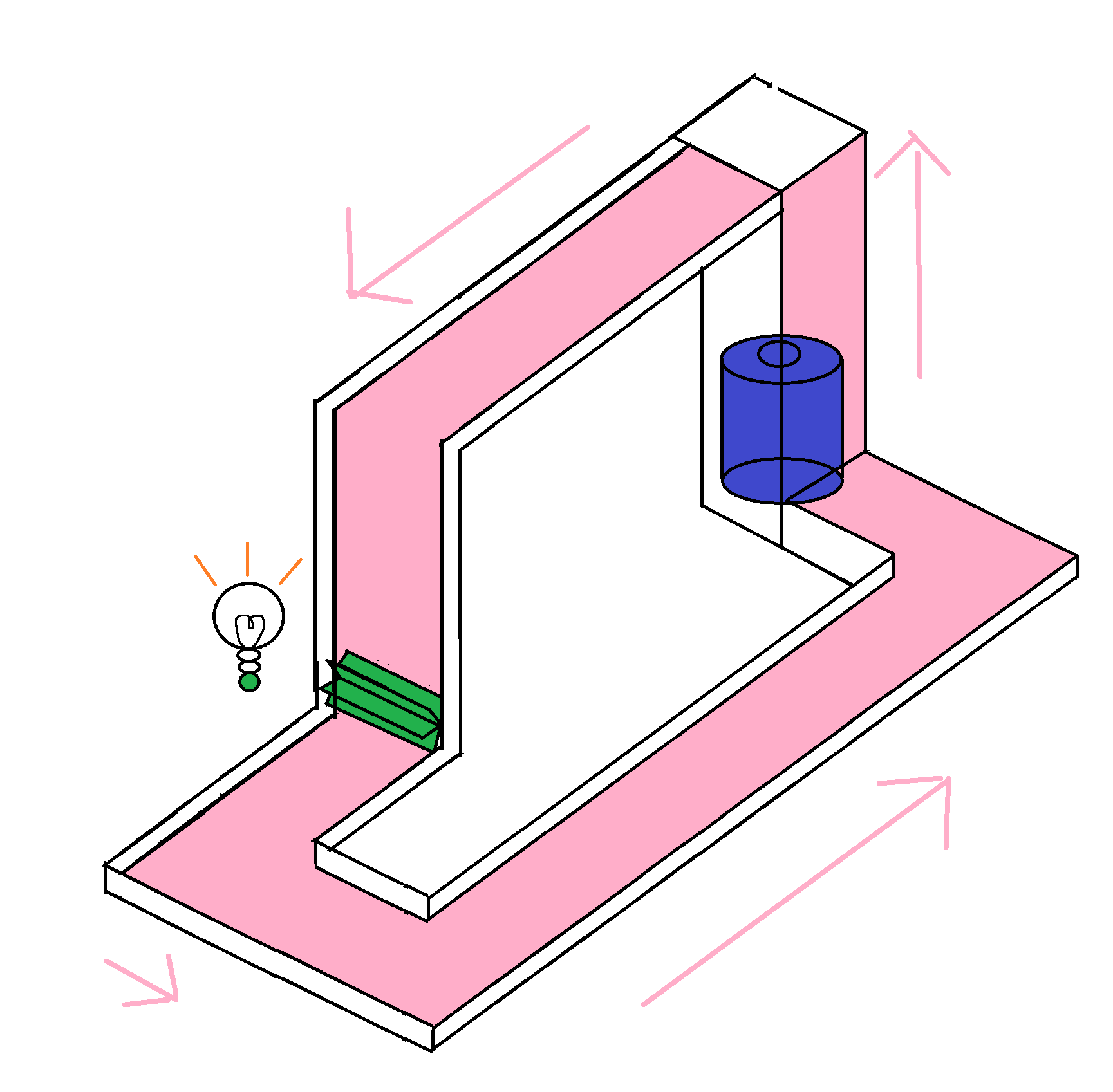

図1

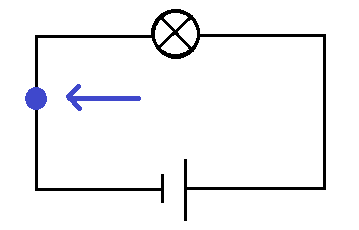

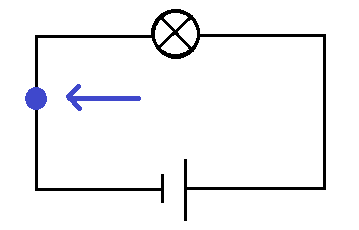

図1のような回路があったとするね。ちょっと電球と電池の位置を変えるよ。

図2

図2は図1とまったく同じ回路といえるね。(導線の長さが違っても同じ回路と言ってよい)

図2

この図2の回路をイメージ図で表してみよう。それが↓の図だよ。

ピンクの流れる液→電流

滝と水車→電球

電池→電圧 だよ。

難しそうな図だけど、ここでは、ピンクの液体が電流で、これがグルグル流れているイメージが作れればOKだよ。

このピンクが電流でいいの?

そう。もう一度回路図で見てみようか。

こんな感じだね。

なるほど。「電流」は「電気が流れる」だから川の水のように流れるイメージでOKなんだね。

その通り。「電流」は「電気の流れ」とても大切だから必ず覚えてね!

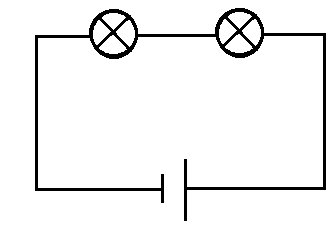

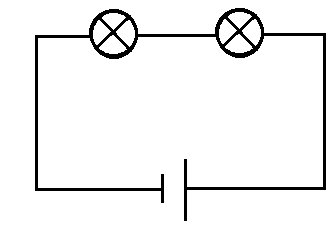

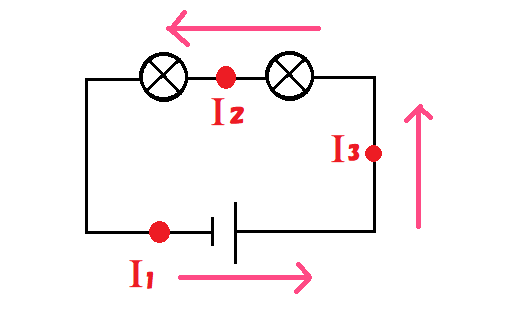

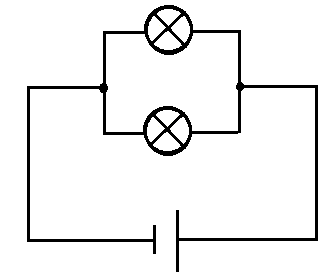

直列回路に流れる電流

それでは回路に流れる電流の大きさを説明していくよ。

まずは直列回路からだね。

直列回路は「分かれ道が無い回路」だったね。

そうそう。このような回路に流れる電流の大きさの説明だね。

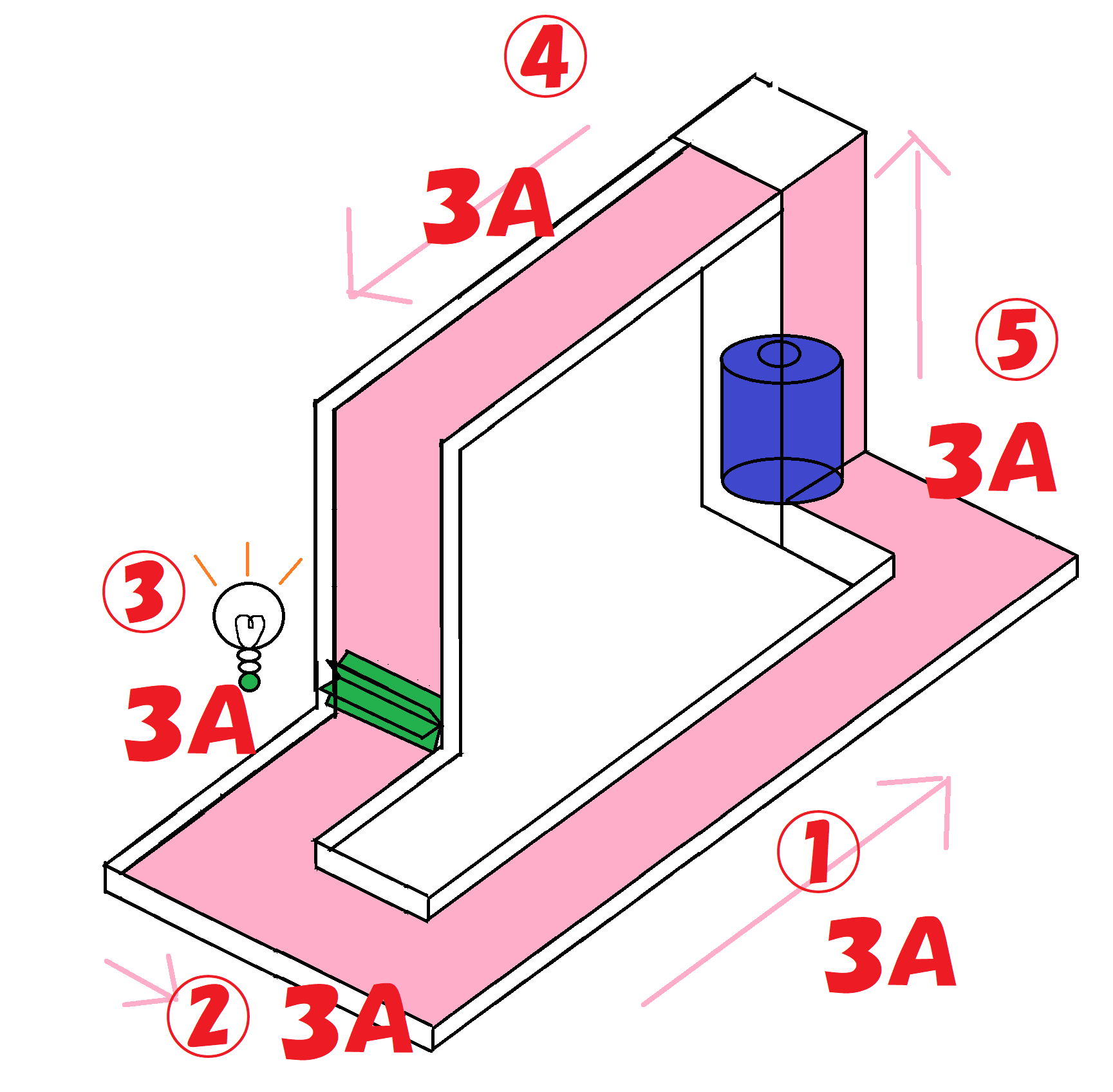

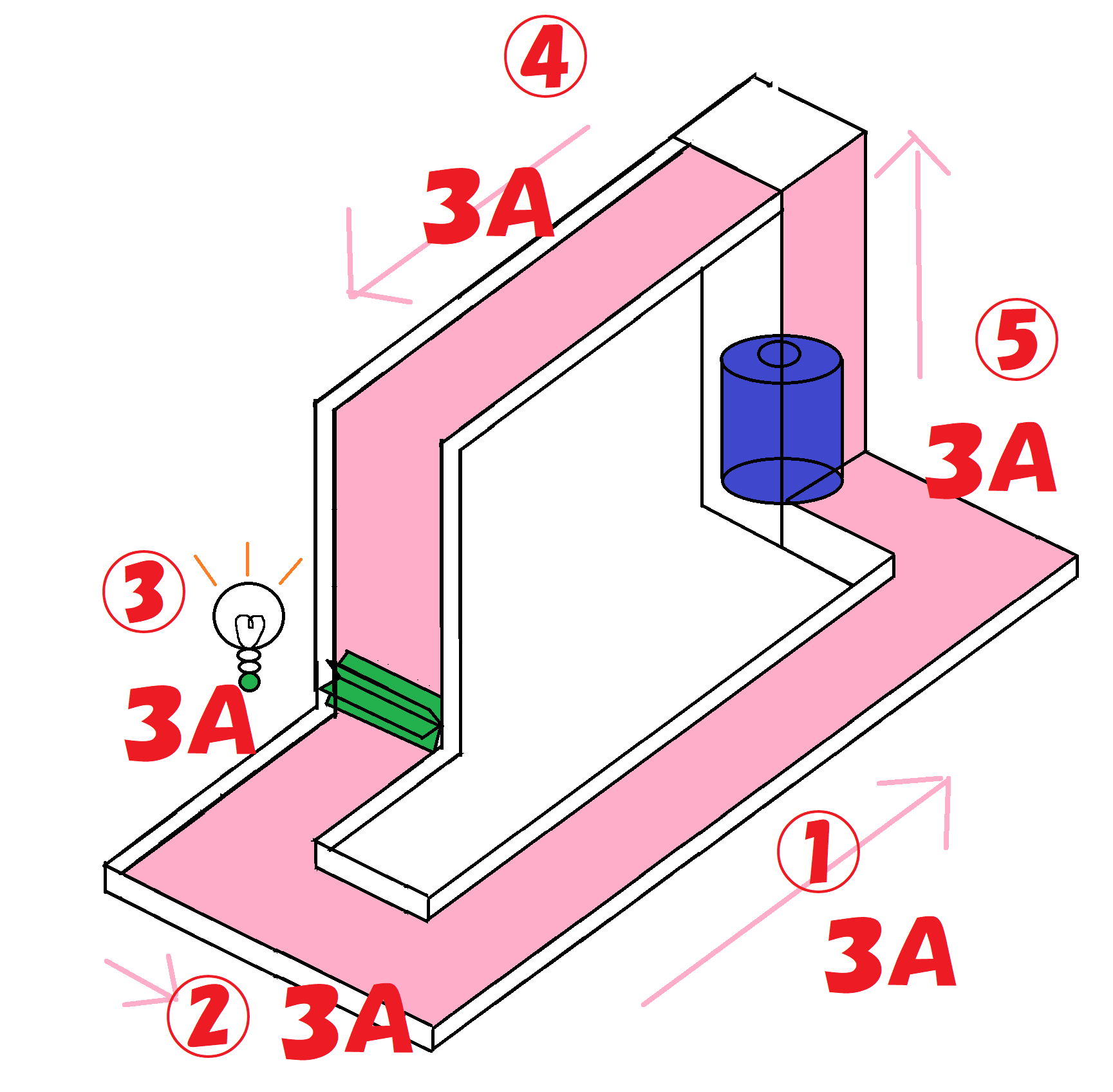

例を出しながら説明していくよ。

例1

図の①の場所に3Aの電流が流れているよ。

②の場所には何Aの電流が流れているかわかるかな?

そんなのわかるの?

超簡単にわかるんだ。説明するね。

答えを先に言うと「3A」になるんだ。①と②は同じ電流が流れているんだね。

なぜそうなるかを考えてみるね。

「①」には3Aの電流が流れているね。

ここでポイント!

「回路に分かれ道がなければ、流れる電流の量はどこも同じ」なんだ。

この回路は1本の道で、分かれ道はないね。(これを直列回路というね)

つまり、「直列回路では、どの部分も流れている電流は同じ」となるんだね。

ポイント

直列回路ではどの部分も流れている電流は同じ

さらにもう少し図に書き加えると、

こんな感じかな?分かれ道がないからどこも同じ電流の大きさだね。

電球や電池の数は関係ないの?

電池が多くなると、回路全体を流れる電流の量が多くなり、

電球(や抵抗)が多くなると、回路全体を流れる電流の量が少なくなくなるよ。

だけど、電池の後で電流が増えたり、電球(や抵抗)の後で電流が減ったりはしないよ。

繰り返すけど、分かれ道がない限り電流はどこも同じなんだよ。

ふーん。電球で電気が光るから、そのあとの電流は減ると思っていたよ。

よくある間違いだね。みんなは気を付けてね。(もちろん、導線の長さも関係ないんだよね。)

もう一つ例を出すね。

例2

①に100mAの電流が流れているとするよ。

②にはどのくらいの電流が流れているかな?

このような問題は1秒以内に解けるようになろう。

迷う人はまだ勉強が足りないよ。

答えは100mAだね。

分かれ道がないから、①と同じ電流が流れている。

という考え方だね。

詳しい図も追加しておくね。

このような感じだね。

電流は分かれ道があるかないかで考えればいいんだね。

そう。そして分かれ道がない直列回路ならすべて電流は同じなんだね。

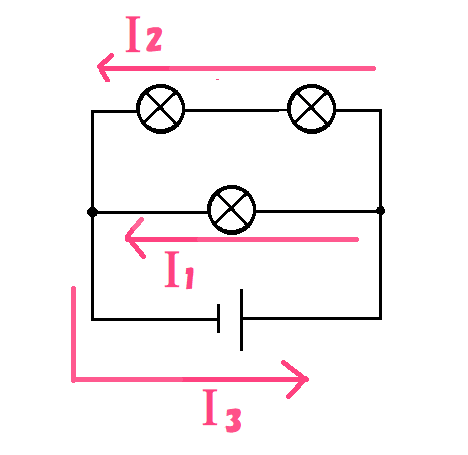

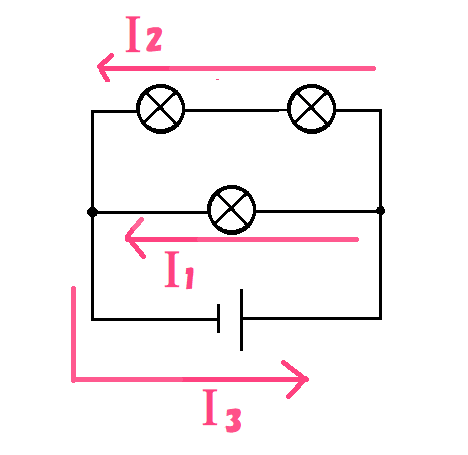

これを公式にしてみよう。

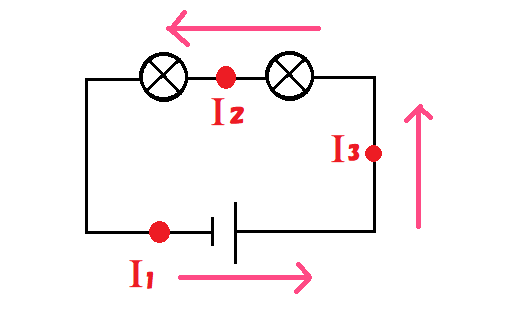

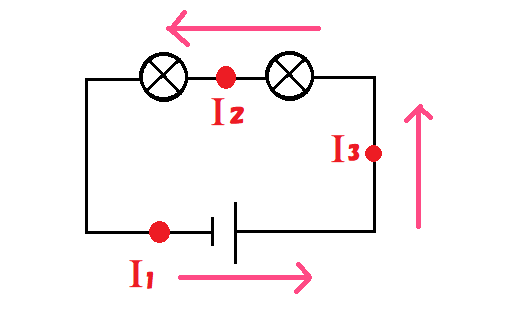

電流は、記号I(アイ)を使うよ。

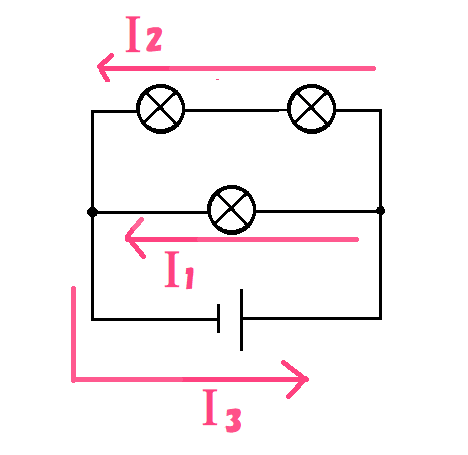

このような直列回路があった場合、

I1、I2、I3(アイワン、アイツー、アイスリー)に流れる電流はすべて等しいね。

だから、直列回路の電流の公式をI1=I2=I3のように書くこともあるよ。

直列回路では、流れる電流はどの場所も同じ

I1=I2=I3と表すことができる。

先生、なんで電流にはI(アイ)の記号をつかうの?

「instensity」という単語の頭文字だよ。これは覚えないでいいよ☆

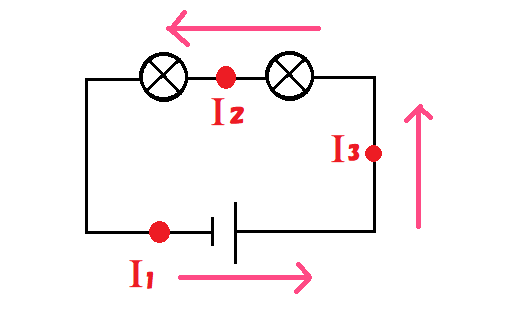

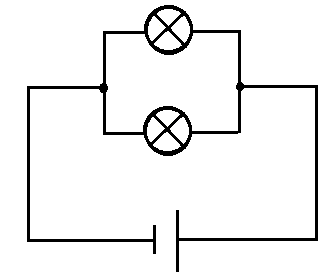

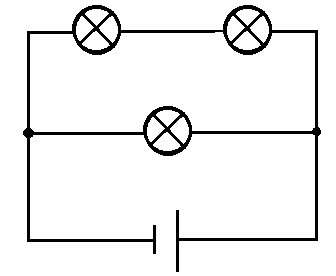

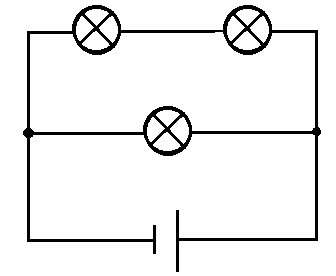

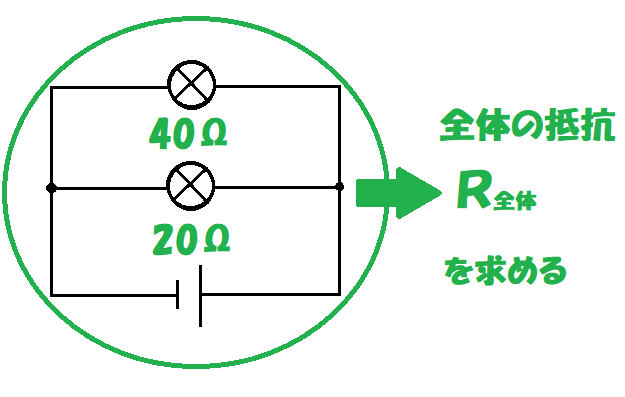

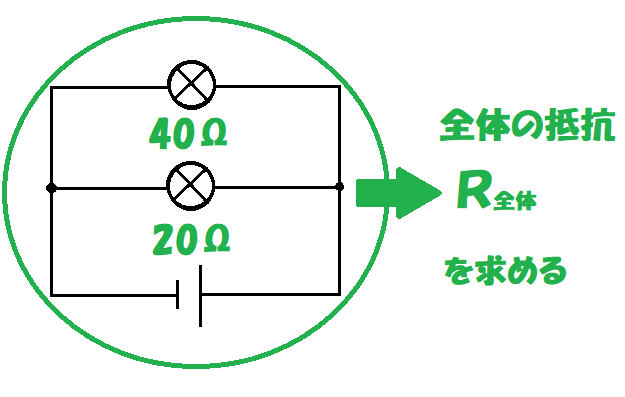

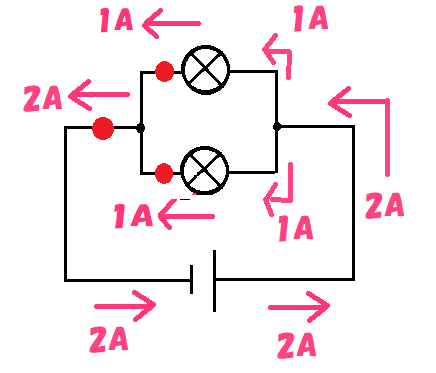

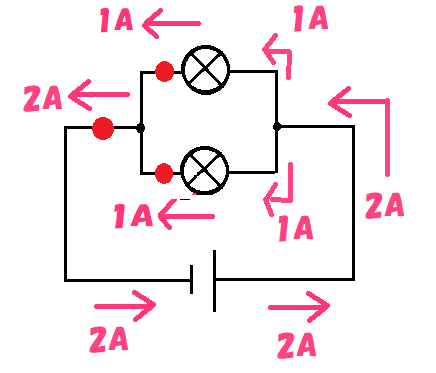

並列回路に流れる電流

次は並列回路に流れる電流を説明するよ。

並列回路は「分かれ道がある回路」だったね。

そうだね。このような回路に流れる電流の大きさの説明だね。

例を出しながら説明していくよ。

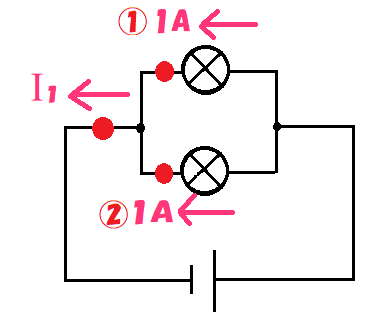

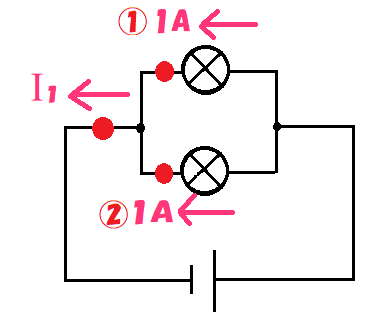

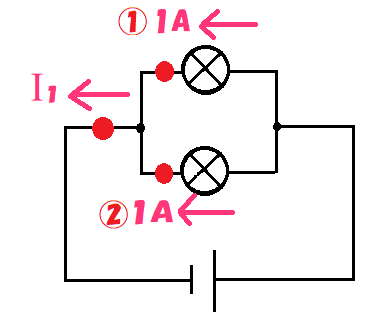

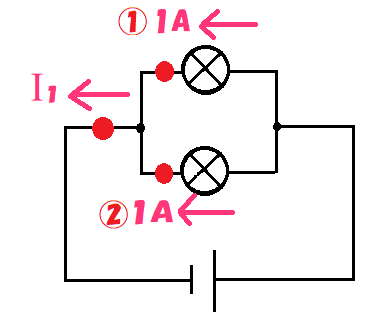

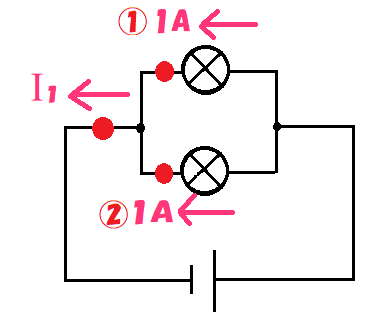

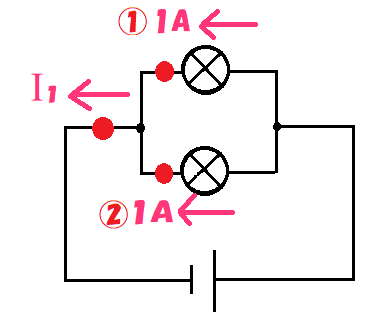

例1

①に1A、②にも1Aの電流が流れているとするよ。

このとき、I1(アイワン)にはいくら電流が流れているかな?

そんなのわかるの?

足し算や引き算だけでわかるよ。

この場合は足し算だよ。

イメージ図も使って考えてみよう。

①と②には1Aずつ電流が流れているよね。

I1(アイワン)に流れる電流って、①と②の電流が足されたものだよね。

ほんとだ。2つの川から1つの川になるイメージだね。

そうそう。だから、I1に流れる電流は、

1A + 1A = 2A

答え 2A

でいいんだよ。

それだけ?

うん。川の電流が合わさると考えればいいんだね。

先生、オイラ、電流の流れる向きがわからないんだけど…。

そういう人も多いかもね。

電流は電池の+→-の向きにしか流れないよ。

それを意識しながら勉強していけば、

だんだんわかるようになるよ。

電流は電池の+→-の向きにしか流れない

![]()

![]()

詳しい図も書いておくね。

2本の道の合計が1本の道の電流なんだね!

もう一つ例を出そう。

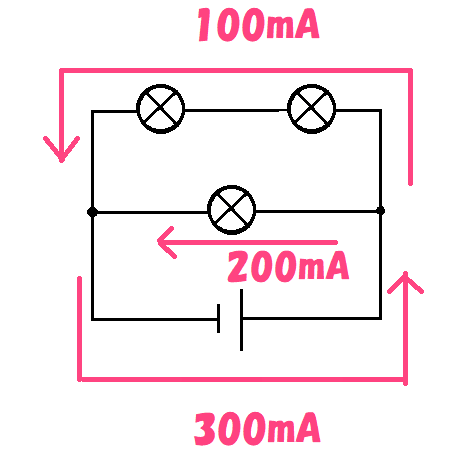

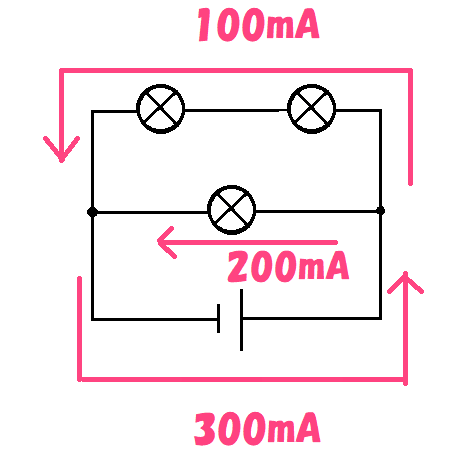

例2

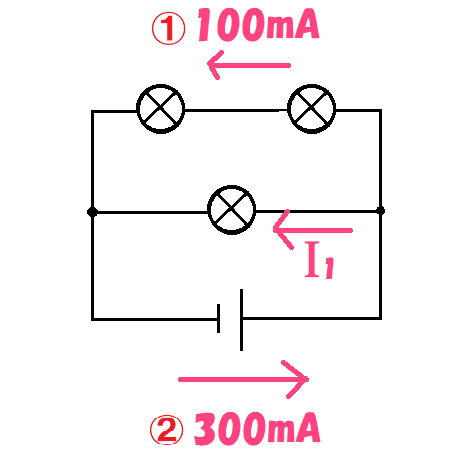

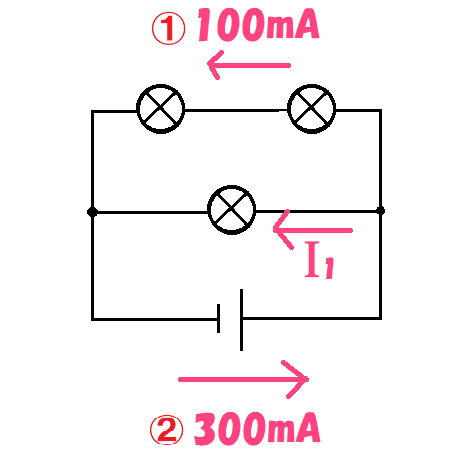

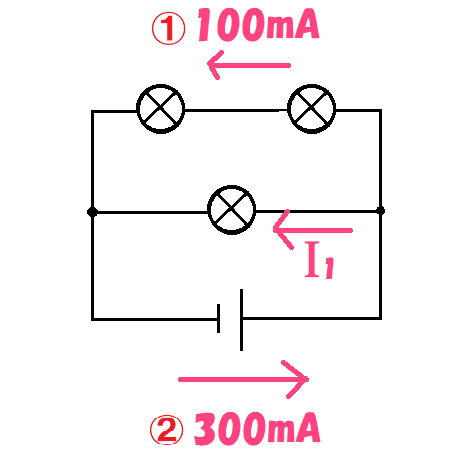

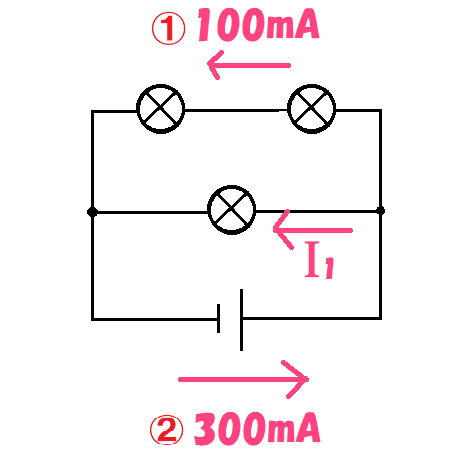

①に100mA、②に300mA流れているとするよ。I1(アイワン)に流れる電流は何mAかな?

これもイメージ図をのせるよ。

2つの図を見てごらん。「①の100mA」にI1を足した電流が「300mA」なんだね。

つまり、I1に流れる電流は200mAだね。

式にすると

100+I1=300

I1=200 だね。

詳しい図ものせておくよ。

こんな感じだね!

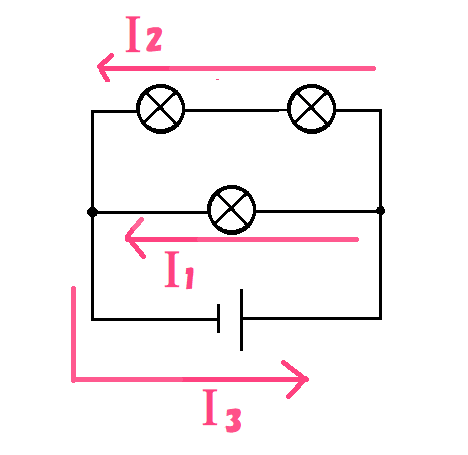

これを公式にしてみるよ。

並列回路に流れる電流は

分かれ道の電流の合計=合流した道の電流

ということだね。

並列回路では、分かれ道の電流の合計=合流した道の電流

I1+I2=I3と表すことができる。

これで電流の説明は終わりだよ。

電流計の使い方や、直列回路と並列回路の流れる電流の大きさの違いをしっかりとおさえておこう。

このページは必ず何回も読みに来てね。

読むたびに早く読めるようになって、知識も定着するよ。

さて、次は「電圧」についての勉強だよ。

「電流」と「電圧」の違いを完璧にすることが大切だから、ぜひ次のページも読んでみてね。

ここまで読んだ君は本当にすごいね!

よくがんばりました。

お疲れさま。それではまたね☆

続けて学習するには下のリンクを使ってね!

さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。

中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!

また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。

他のページも見たい人はトップページへどうぞ。

今なら相談無料です

またねー!

コメント