このページでは、

理科の実験器具の名前と使い方

を解説していきます。

写真や動画付きで、主に中学生向けに詳しく解説します!

- 実験器具の名前や使い方を確認したい中学生

- 実験器具の名前をド忘れしてしまったあなた

におすすめです☆

ねこ吉

ねこ吉実験器具、完全版です!

中学理科の成績を伸ばせる塾!「さわにい理科塾」を始めました!詳しく知りたい方はこちら。さわにい本人のサポートで成績UPです!

目次から好きなとこへとべるよ!

基本的な実験器具

①試験管

試験管のもち方

液体の量を試験管の4分の1~5分の1程度にする。

上部を親指、人差し指、中指の3本でもつ。

液体を加熱するとき

炎の3分の2の高さに試験管の底が来るようにし、底を小刻みに振りながら加熱する。

液体が突然沸騰するのを防ぐため、沸騰石を入れるとよい。

個体を加熱するとき

試験管の口を少し下げて加熱する。

これは、加熱によって生じた液体が加熱部分に流れ、試験管が割れる危険があるためである。

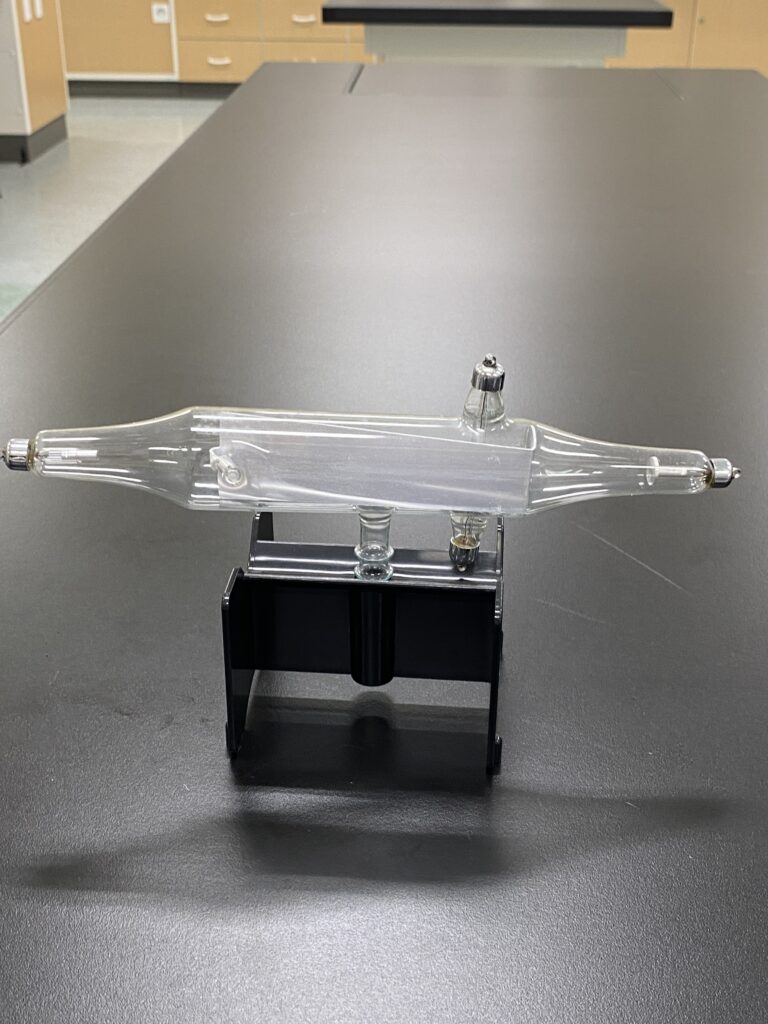

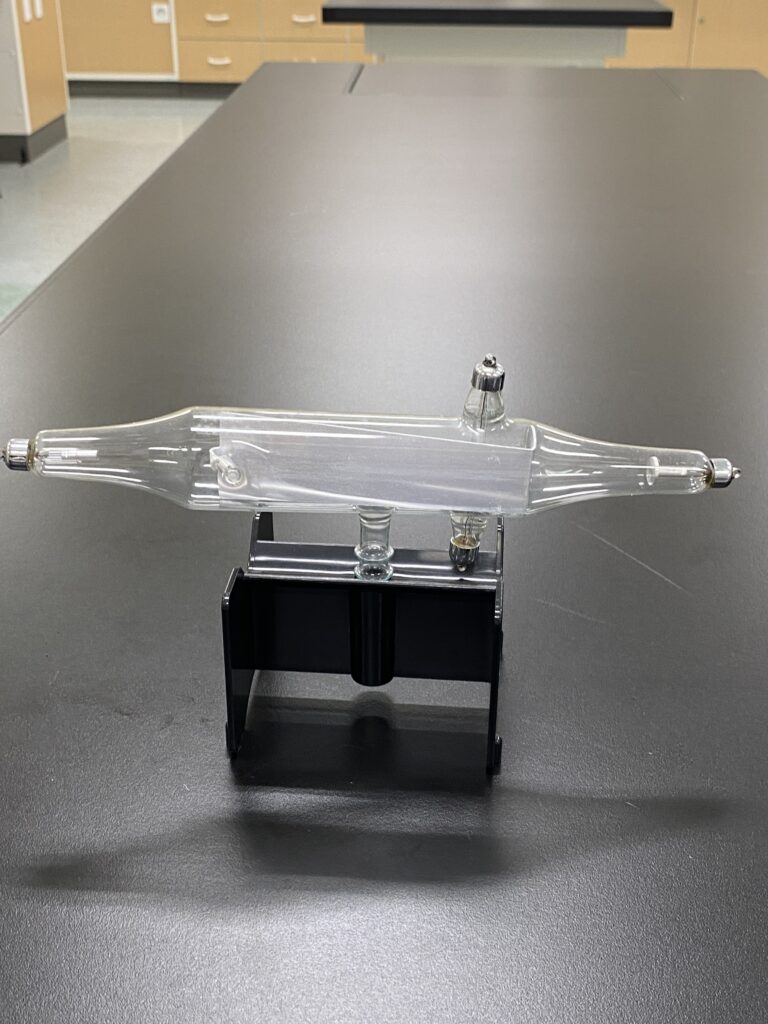

ふたまた試験管

試験管が2本くっついて口がひとつになった形の試験管。片方の管に少しくびれがある。

塩酸に金属をとかす実験や、石灰石から二酸化炭素を発生させる実験などで使うことが多い。

このときは、金属片をくびれのある管に入れ、塩酸はピペットを用いてくびれのない方へ入れる。

ふたまた試験管を傾けて塩酸を金属片の管の方に少しずつ注ぐ。

反応が激しく、途中で止めたい場合、反対方向に傾けて塩酸をもとの管に戻す。金属片はくびれの部分で止まる。

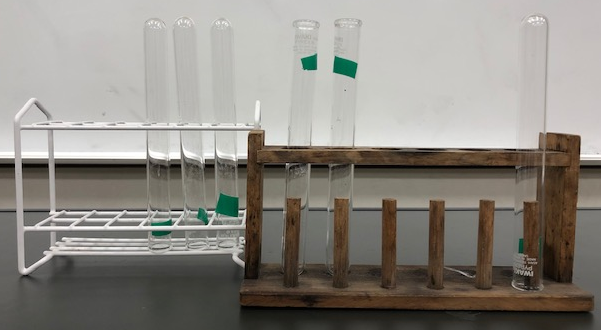

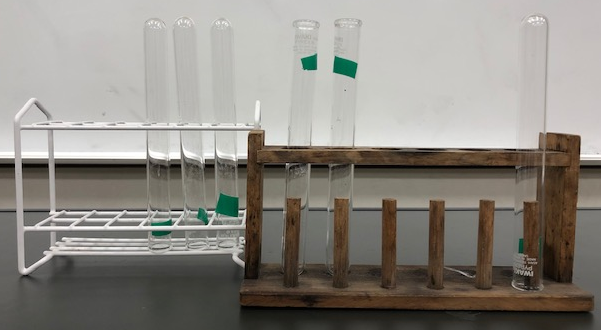

試験管たて

図のように試験管をたてて置いておくのに用いる。

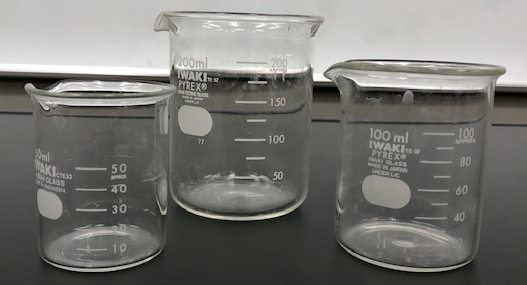

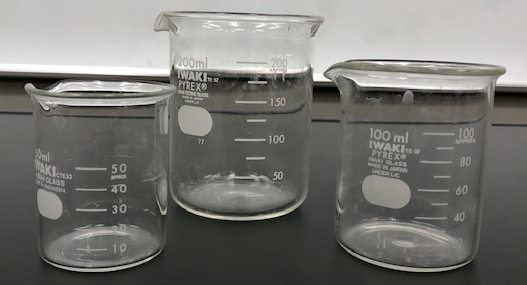

ビーカー

液体を混ぜたり、かき混ぜたり、物体を溶かすのに用いられる。

かき混ぜる場合は、ガラス棒などを用いる。

目盛りがついているが、これは目安の目盛りであり、正確に量ることはできない。

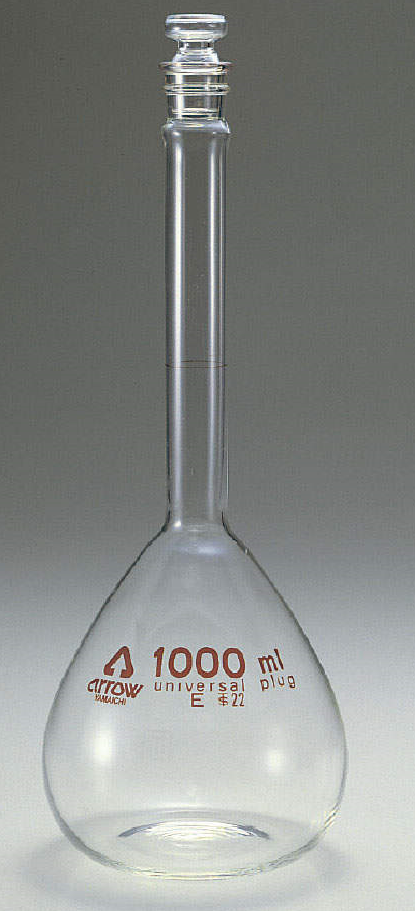

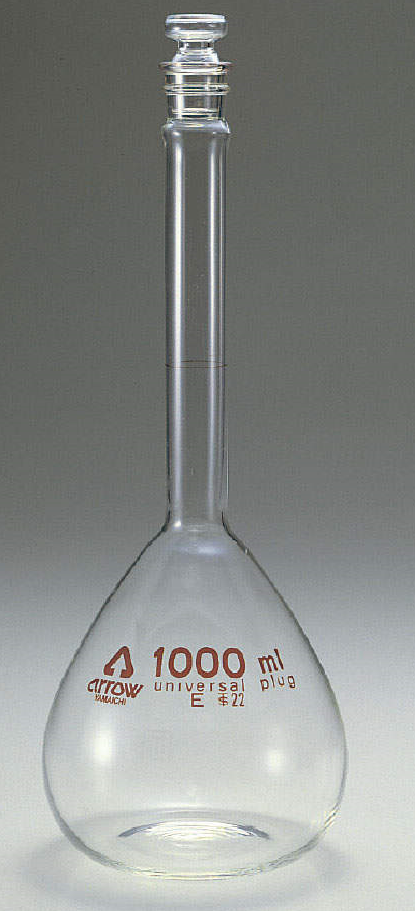

ビーカーの壁面に書かれている「APPROX」は「Approximate」の略で、「おおよその」という意味。正確に体積を量り取る場合は、メスフラスコを用いる。

メスフラスコ ↓

ビーカーの大きさは

50mL、100mL、200mL、300mL、500mL、1000mL

などの大きさが一般的。

乳鉢・乳棒

乳鉢の中に試薬を入れ、乳棒ですりつぶすように使う。

乳鉢が滑らないように、下にゴム板を敷いて作業するととよい。

乳棒は垂直に保つようにする。

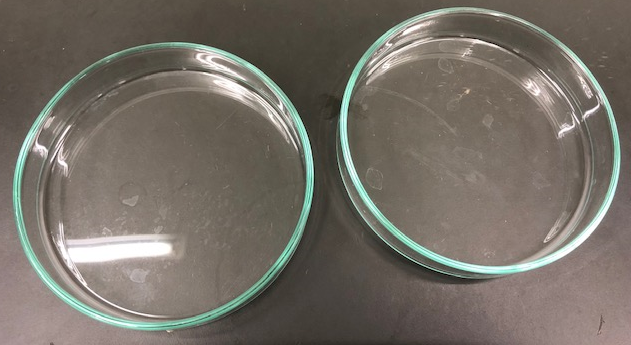

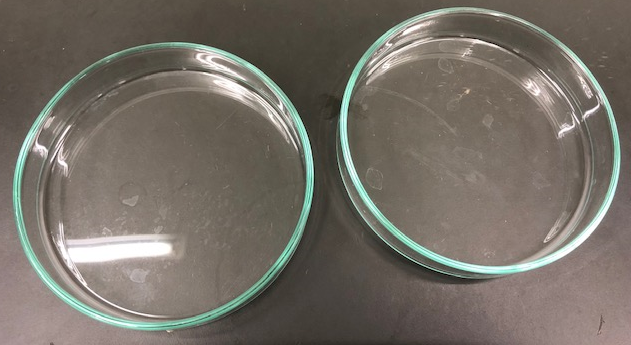

シャーレ(ペトリ皿)

大きさがほんの少し違う、浅い2枚の円筒形の平皿。ふたをすると適度に密閉することができる。

ドイツの細菌学者ペトリが微生物の培養実験のために発明した。

寒天培地に微生物を培養させたり、一時的にものを入れたりしておく容器としても広く使われる。

中に指を入れないようにして、皿のふちを持つ。ガラス製はぶつけたり落としたりしない。

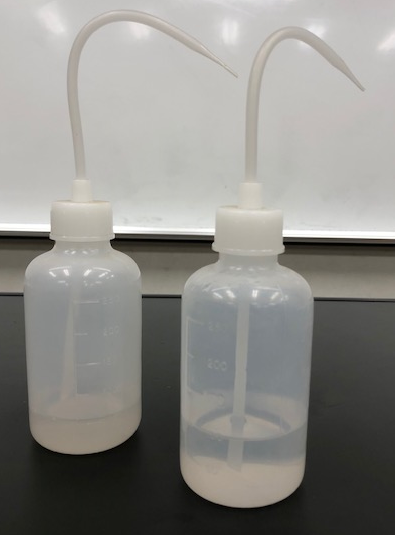

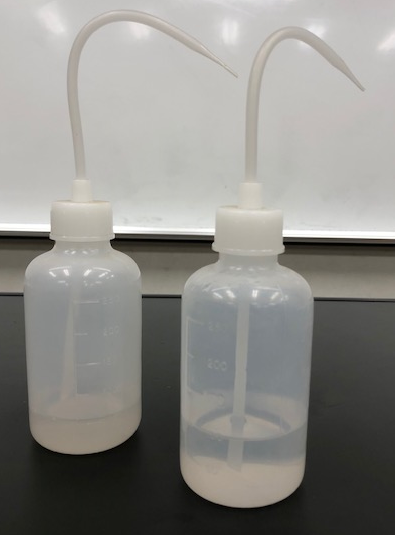

洗浄びん

溶液を薄めたりするときや器具の洗浄に使う。

ビーカーなどに液体を加えるときは、内容物が飛び散らないように内側の壁にかけるようにする。

洗瓶の先端は常に清潔に保つ必要があるので、先を器具に付けたり、手で触らない。

こまごめピペット

1920年代に、駒込病院の院長、二木謙三が考案したことから、こまごめピペットと言う。

英語でも「Komagome pipette」という。

ガラス管の上部3分の1程度のところにふくらみをもち、上部にゴム球があるピペット。

操作が簡単なため学校の実習などで広く利用されている。

使い方は↓(20秒)

ホールピペット

決まった量しか量れないピペット。

10mLのホールピペットは、正確に10mLを量ることは出来るが、8mLとか9mLの溶液を量り取ることは出来ない。

ピンセット

手で持つと危ないものや小さいものを扱うとき使う。

先がピッタリと合わさって隙間ができないものが良い。

使うときは滑り止めを持つようにする。

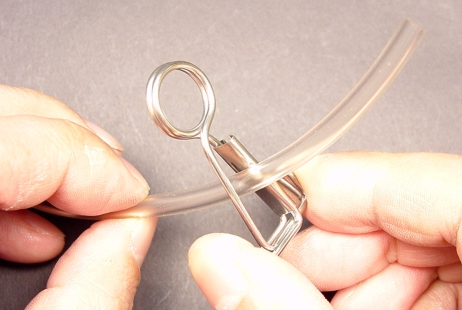

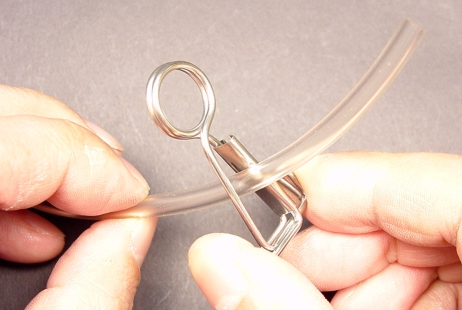

ピンチコック

ゴムチューブなどをはさんで止めておくのに使用する。

解剖ばさみ

解剖ばさみには2種類の刃を使い分ける。

尖った刃は切れ込みを入れるとき、丸い刃は内臓や筋肉を傷つけないように切開するときに使う。

気体を発生させる器具

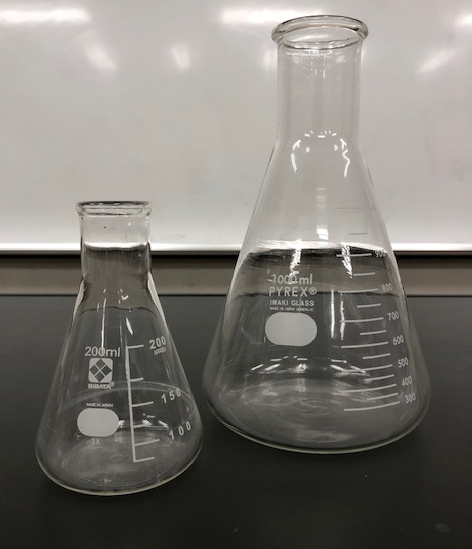

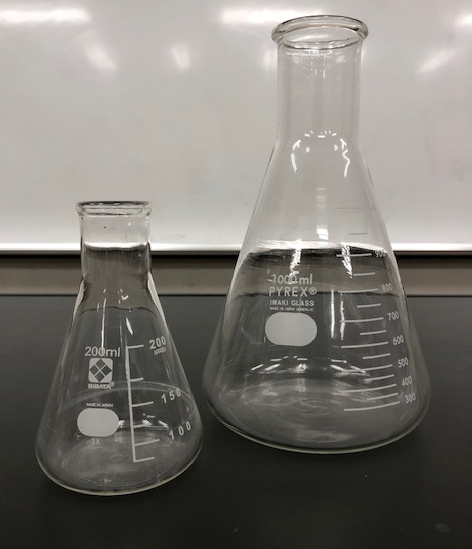

三角フラスコ

三角フラスコは、底が広がっているので安定している容器。

主に液体を加熱したり、物質を熱して気体の発生実験などに使用する。

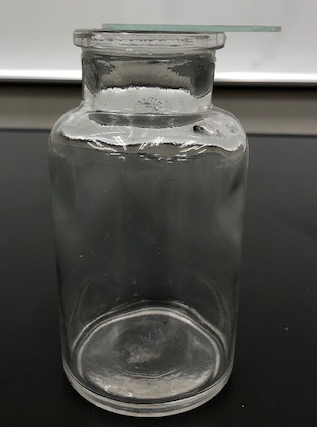

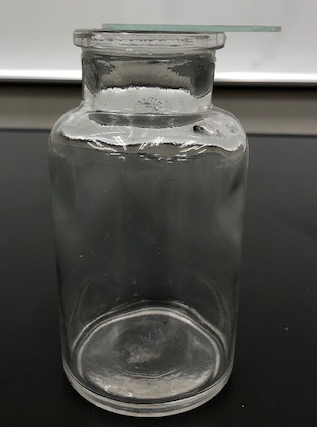

集気びん

気体を集めるときに使用するびん。

ふたは裏表があり、ざらざらと滑りにくいほうを下向きにして、ふたがすべらないように使用する。

加熱するときの実験器具

ガスバーナー

上側が空気調節ねじ。

下側がガス調節ねじ。

物体を高温で加熱するのに用いる。

三脚

金網や三角架を上に置いて使う。

グラグラする三脚は使わないようにし、加熱後も熱いのですぐに触らないようにする。

ビーカー、フラスコ、蒸発皿などを直接火にかけると、とけたり割れたり、破損する恐れがあるので、金網の上に置くようにする。

三角架

るつぼなど、加熱に強いものを直接熱する場合に使う。

小学生などは金網を使用したほうがぐらつかずに安全である。

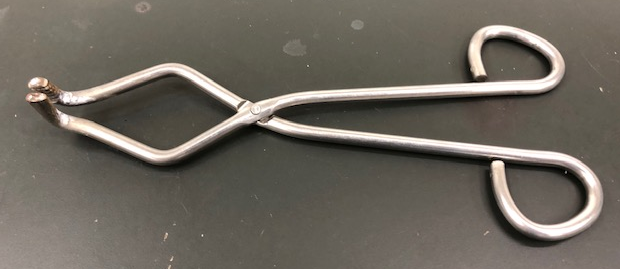

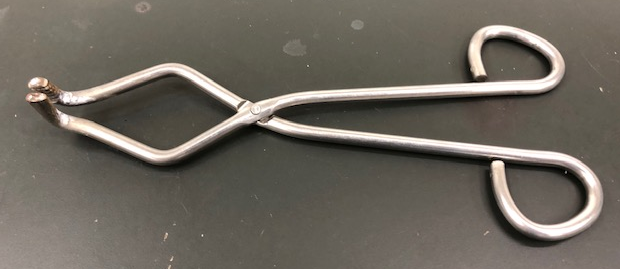

るつぼばさみ

るつぼを持つための金属製の器具。高温のるつぼを持ち運ぶため、るつぼばさみの柄の部分は、試験管ばさみに比べて長く、熱を伝えにくくなっている。

下のように持つと、手首が返らずに使いにくい。

そのため、下のように持つのがよい。

るつぼ

陶磁製の容器で物質を高温で熱したり、溶かしたりする時に使用する。

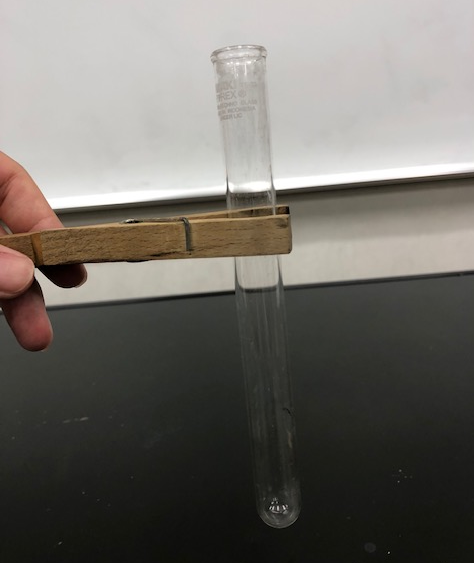

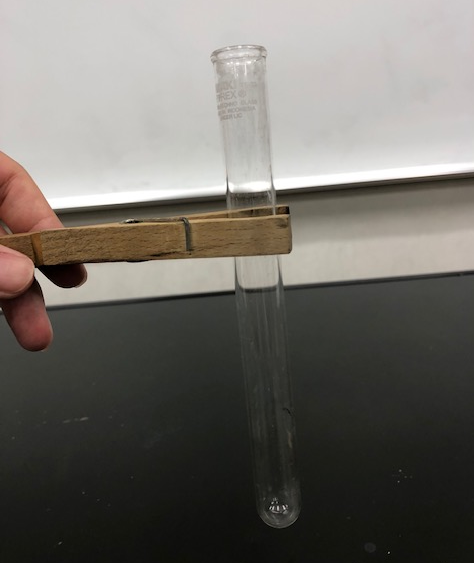

試験管ばさみ

試験管を強熱する場合に用いる。軽く加熱するのみの場合は直接手で持ってもよい。

長時間加熱する場合は、スタンドやクランプを使い、手は使わない。

燃焼さじ

燃焼さじには一般用のものと、ロウソク用のものがある。

試料を燃焼させるときに使用する。

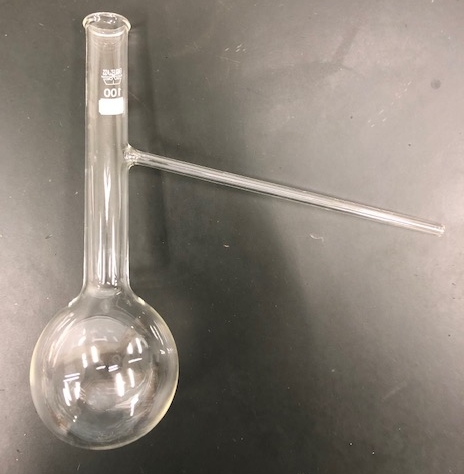

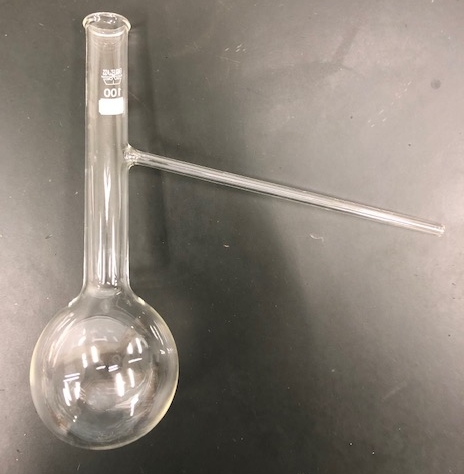

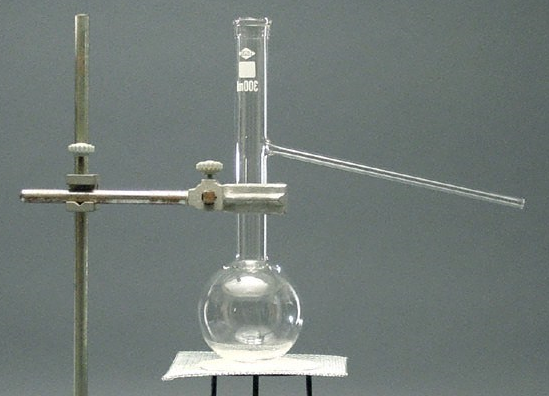

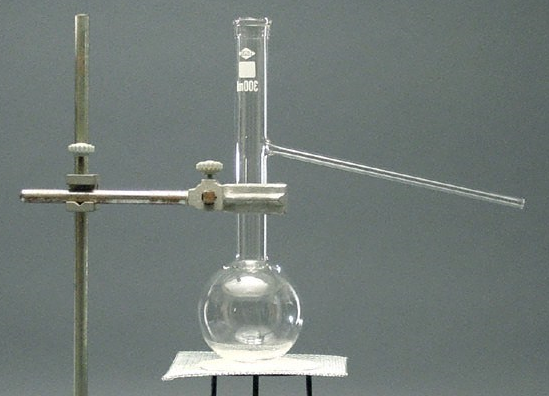

枝つきフラスコ

枝つきフラスコは、蒸留の実験に使う器具。

首の部分からのびる細いガラス管は、発生した気体を導くためのもの。

ろ過するときの実験器具

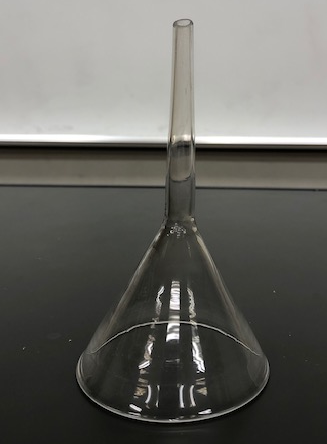

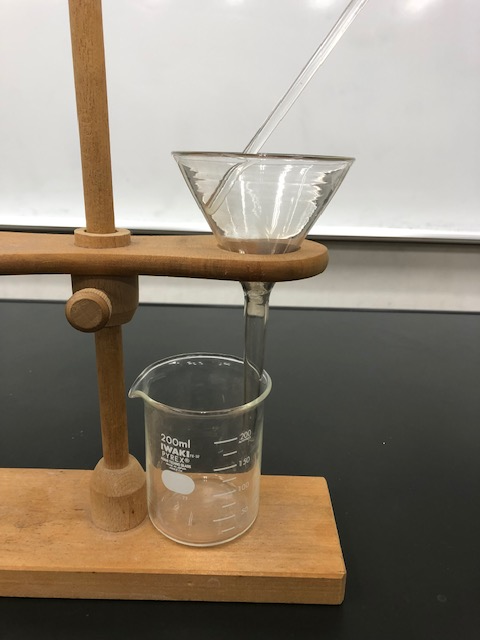

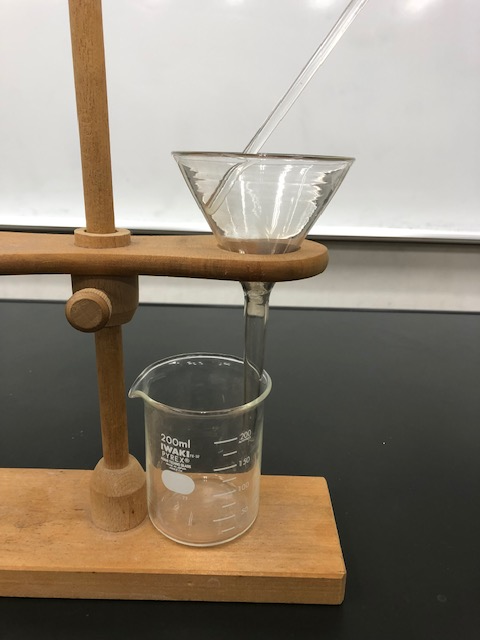

ろうと

ろ紙を折って、漏斗に装着する。

また、ろうとの足の長いほうを、ビーカーの内側の壁に接触させる。

水でろ紙を濡らし、ろうとに密着させる。

ガラス棒を用いて漏斗に注ぐ。

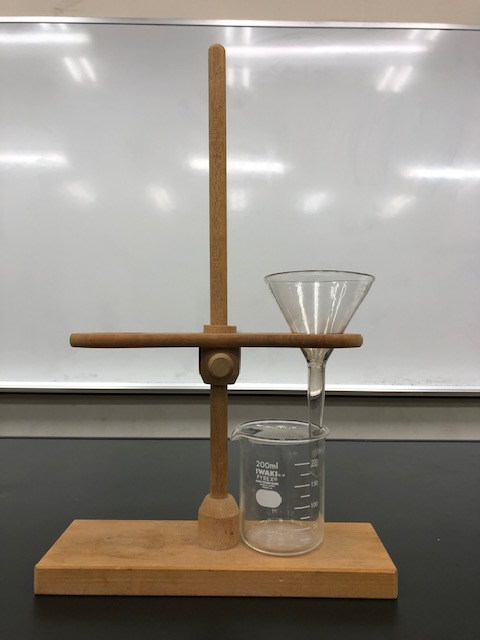

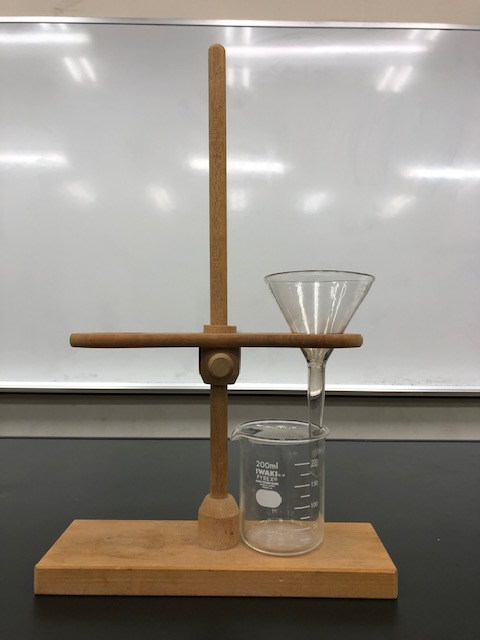

ろうと台

上の写真のようにろうとを設置し、上に記述した手順でろ過を行う。

ガラス棒

ろ過を行うときは、ガラス棒を用いてろ過を行う。

また、ビーカーなどに入れた溶液をかき混ぜるのにも使用する。

ガラス容器は内側からの力に弱いので、ガラス棒を使って液体をかき混ぜるときは注意が必要。

いろいろなものをはかる実験器具

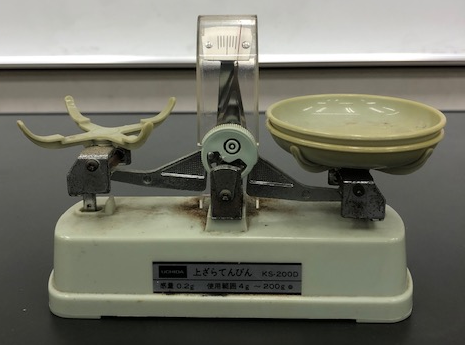

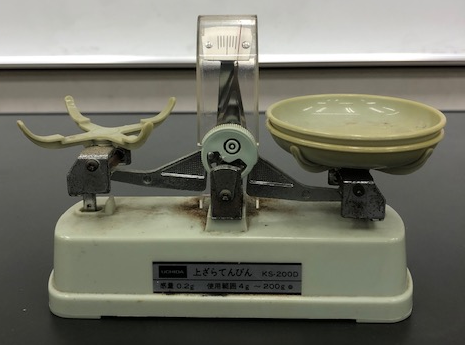

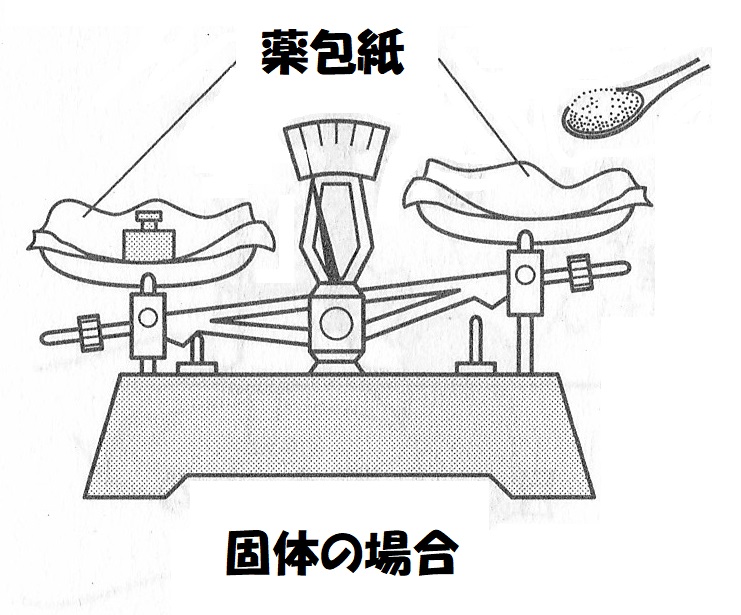

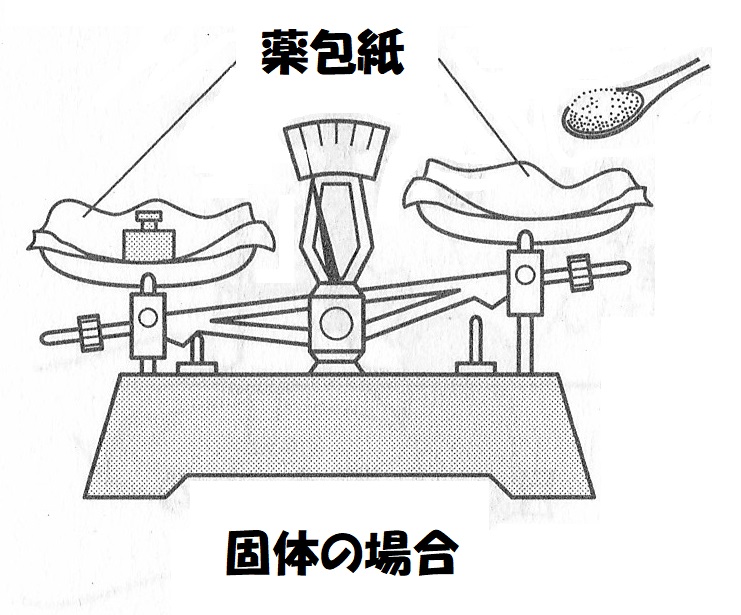

上皿てんびん

使用しないときは、上の写真のように片側に皿を重ねて置いておく。

皿を両側に乗せ、上の図のように左右に平均にふれるように調節する。

質量の測り方

物質より重めの分銅をのせ、重すぎたら軽い分銅と変えていく。

このとき、利き手側で分銅を操作すると扱いやすい。

分銅のほうが軽ければ、さらに分銅を加えつり合うようにする。

左右が等しくふれたときの、分銅の質量の合計が物体の質量である。

固体薬品のはかりとり方

必要な質量の分銅をのせ、利き手側でつりあうまで薬品を少しずつのせていく。

液体薬品のはかりとり方

容器とつりあわせる

必要な量の分銅をのせ、つりあうまで薬品を少しずつ加えていく。

分銅

おもに上皿てんびんに乗せて使う。

使用する際はピンセットを使って、さびによる質量の変化を防ぐようにする。

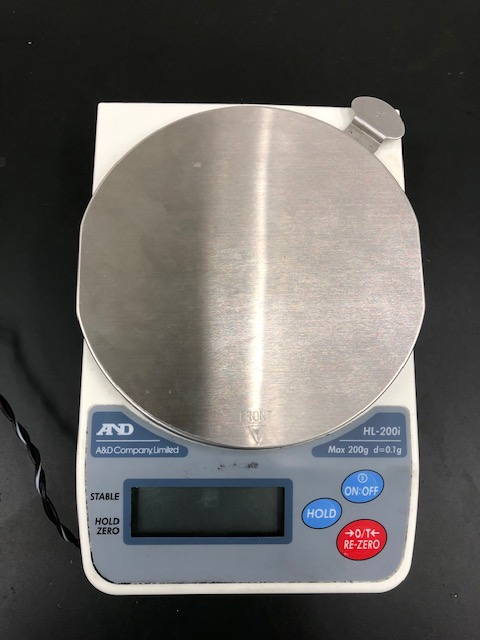

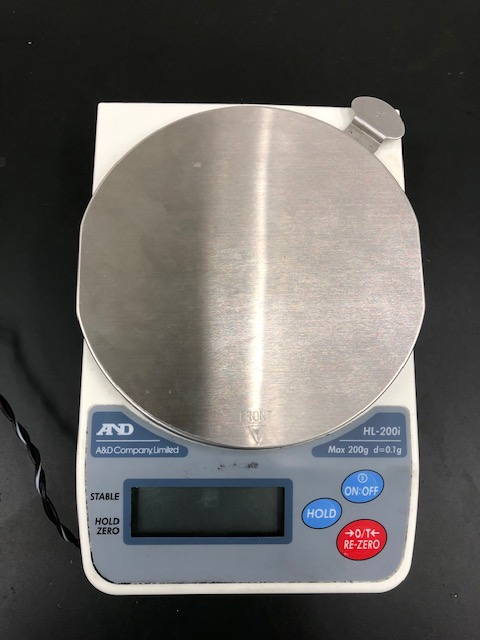

電子てんびん

質量をはかりとる道具。上皿てんびんよりも簡単に質量をはかることができる。

試薬をはかりとるときは、薬包紙をのせてから、0点調整ボタンを押し、0gにする。

その後、試薬をのせ、質量をはかるようにする。

「電子てんびん」は動画でも解説してます!

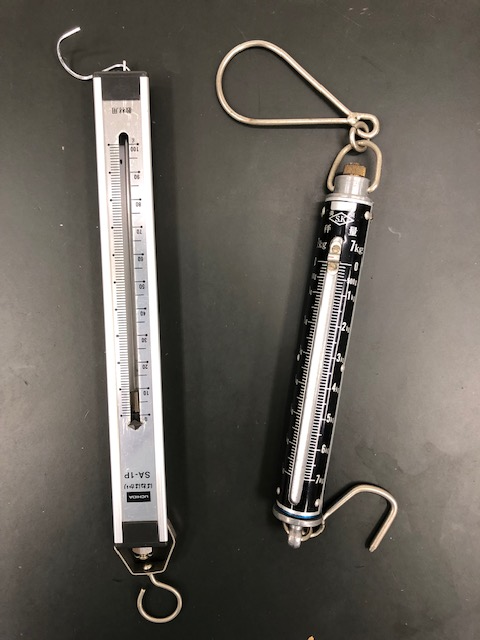

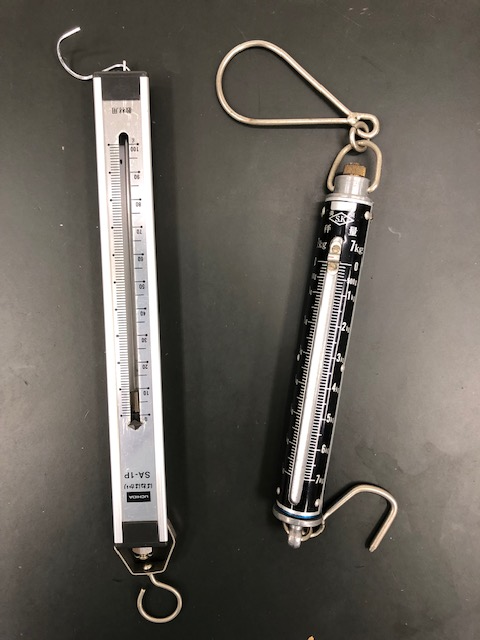

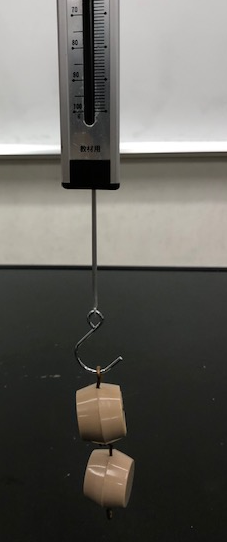

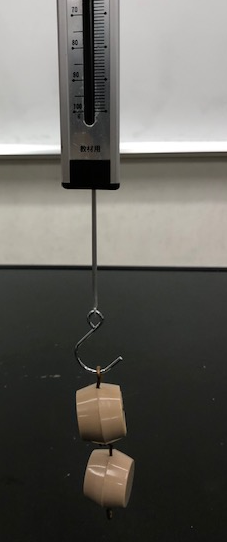

ばねばかり

ばねののびが力の大きさに比例することを利用して、力の大きさをはかる器具。

ばねばかりではかるのは「重さ(N)」であり、場所によって変化する。

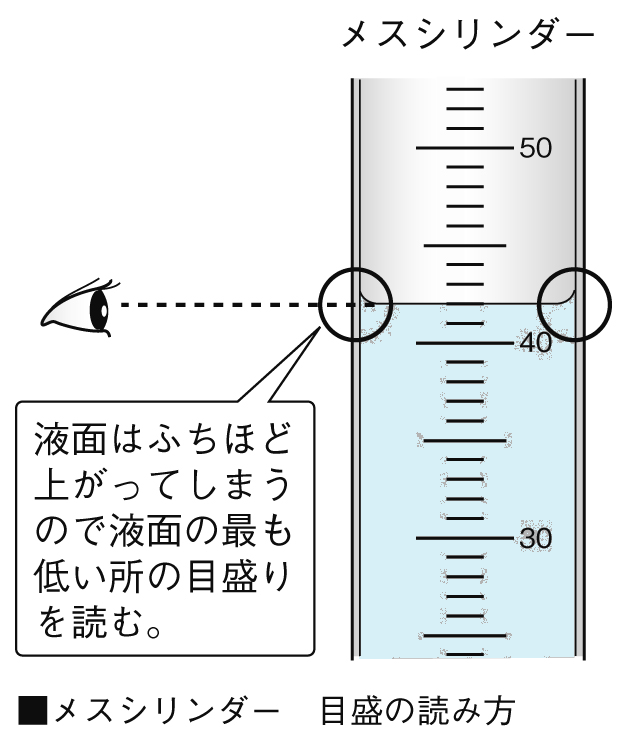

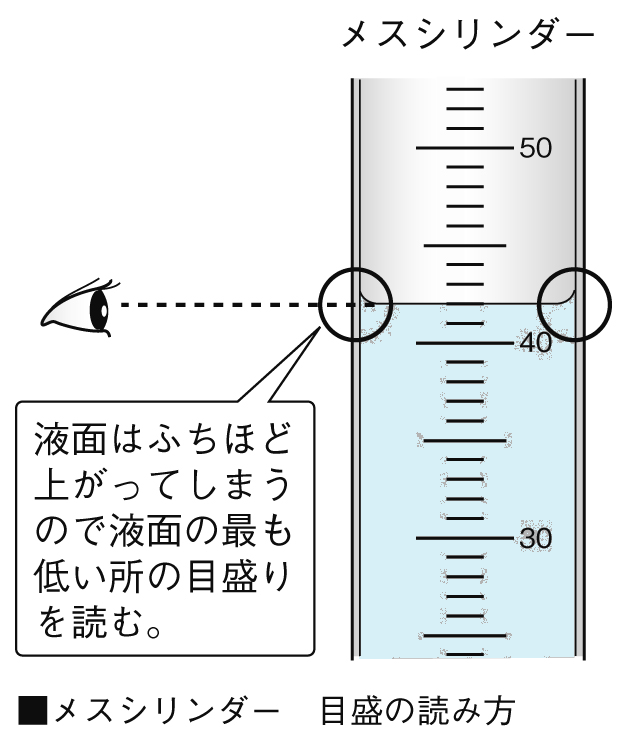

メスシリンダー

液体の体積をはかる器具。

安定した水平な台の上で使用する。液体を満たしたメスシリンダーを使って、固体や気体の体積をはかることもできる。目盛りは、真横から見て液面の最も低いところを読み取る。

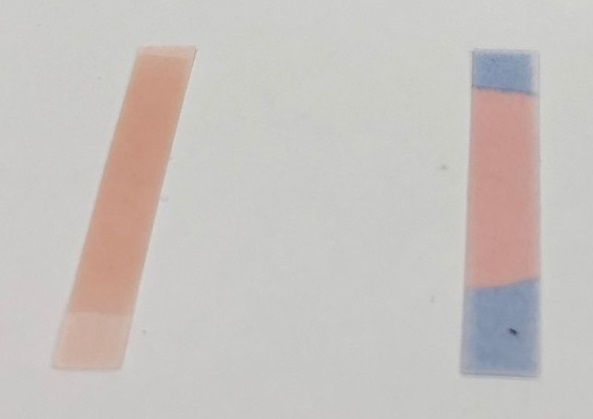

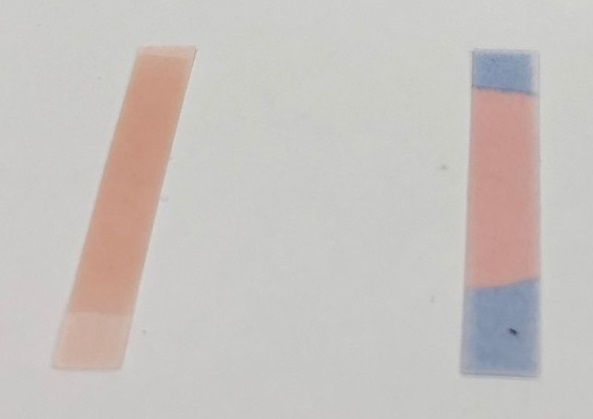

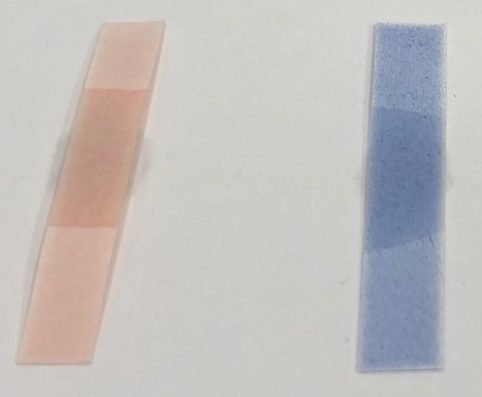

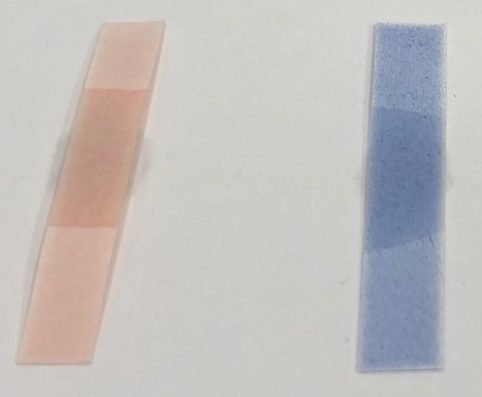

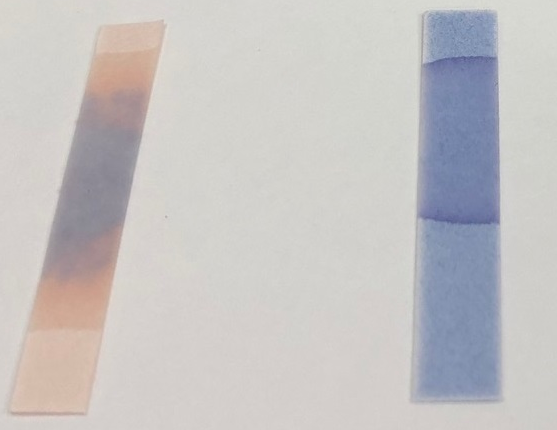

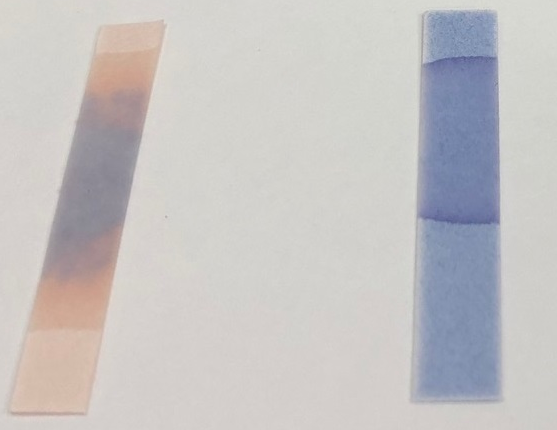

リトマス紙

赤色と青色の二種がある。

酸性、アルカリ性を簡単に判別する際に使用する。

酸性の溶液の場合は、

青色リトマス紙が赤色に変化する。

中性の場合は、

赤、青どちらもリトマス紙の色は変化しない

アルカリ性の場合は、赤色リトマス紙が青色に変化する

リトマス紙のくわしい学習↓から

BTB溶液

- 酸性で黄色

- 中性で緑色

- アルカリ性で青色

に変化する溶液。

BTB溶液について詳しく学習するには↓から

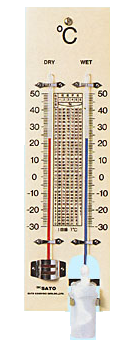

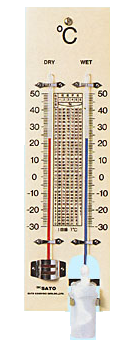

乾湿計

乾湿計は、乾球温度・湿球温度の測定により湿度・温度を同時に測定する湿度計。

乾球は通常の温度計で、湿球はしめったガーゼなどを巻き付けた温度計である。

この二つの温度計の誤差からおおよその湿度を求めることができる。

生物を観察するときの実験器具

顕微鏡

小さい物体や生物を、目で見える大きさまで拡大(かくだい)することができる器具。

中学生が用いるものは、

ステージ上下式の顕微鏡(写真左)

鏡筒上下式の顕微鏡(写真右)

のどちらかであることが多い。

詳しい使い方は↓から。

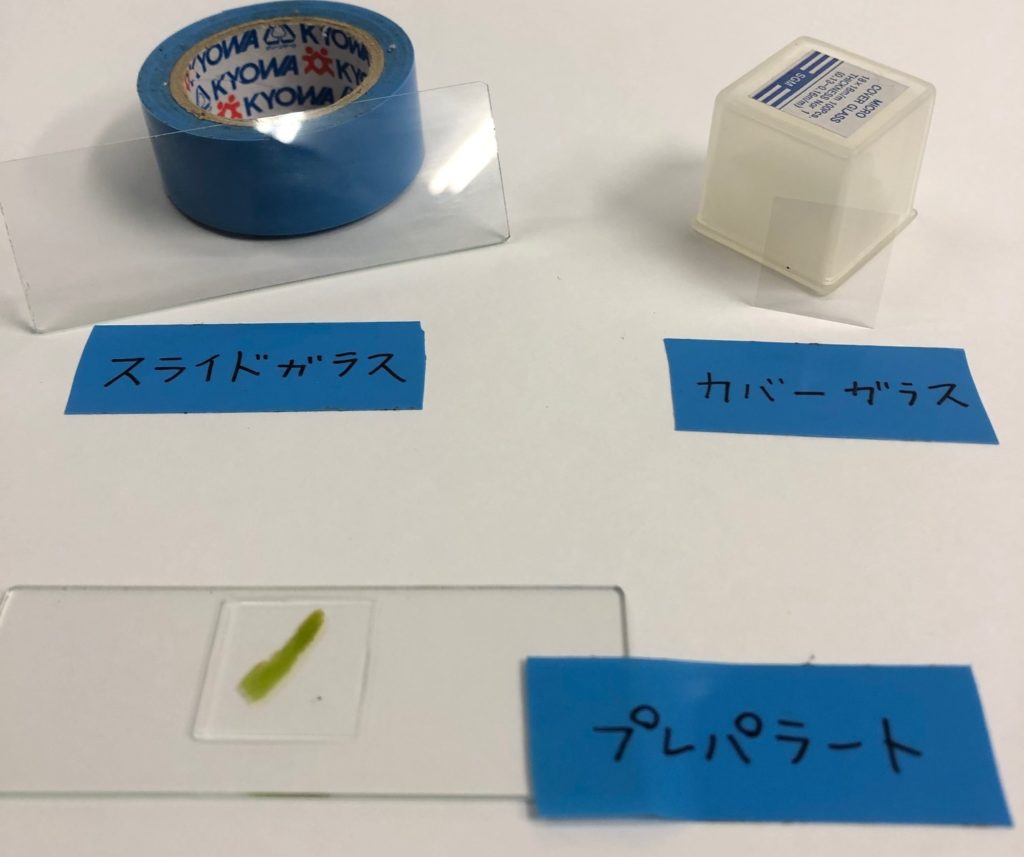

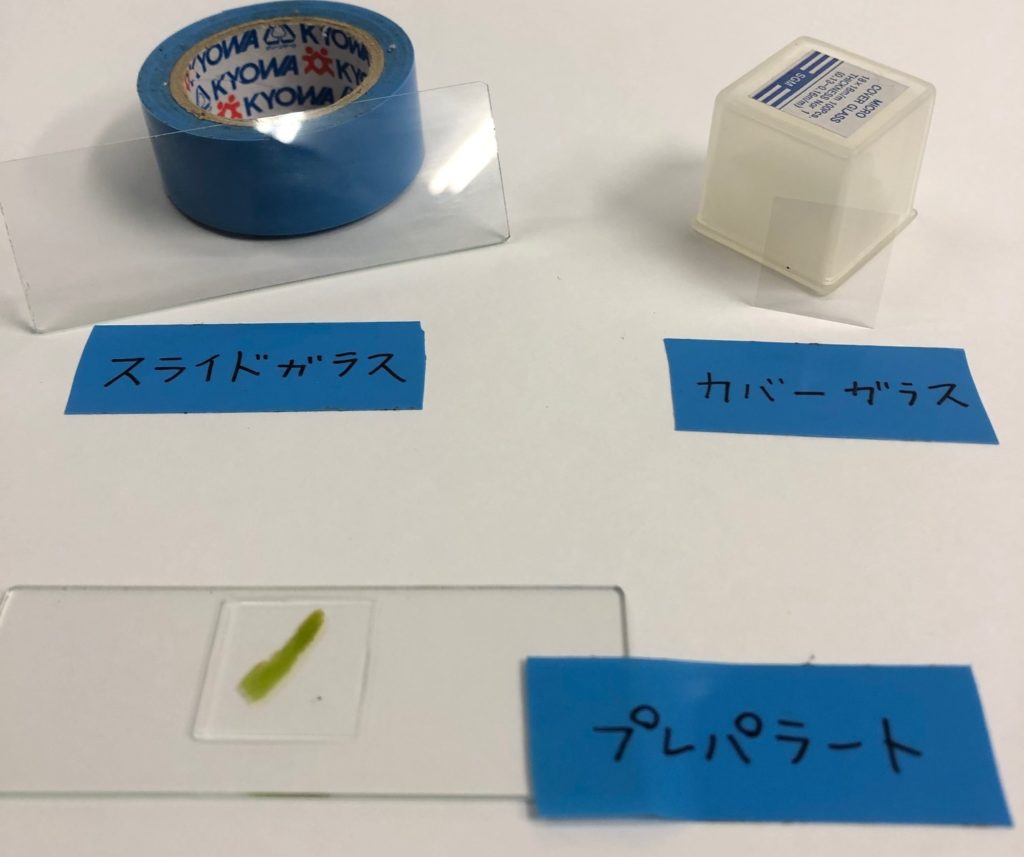

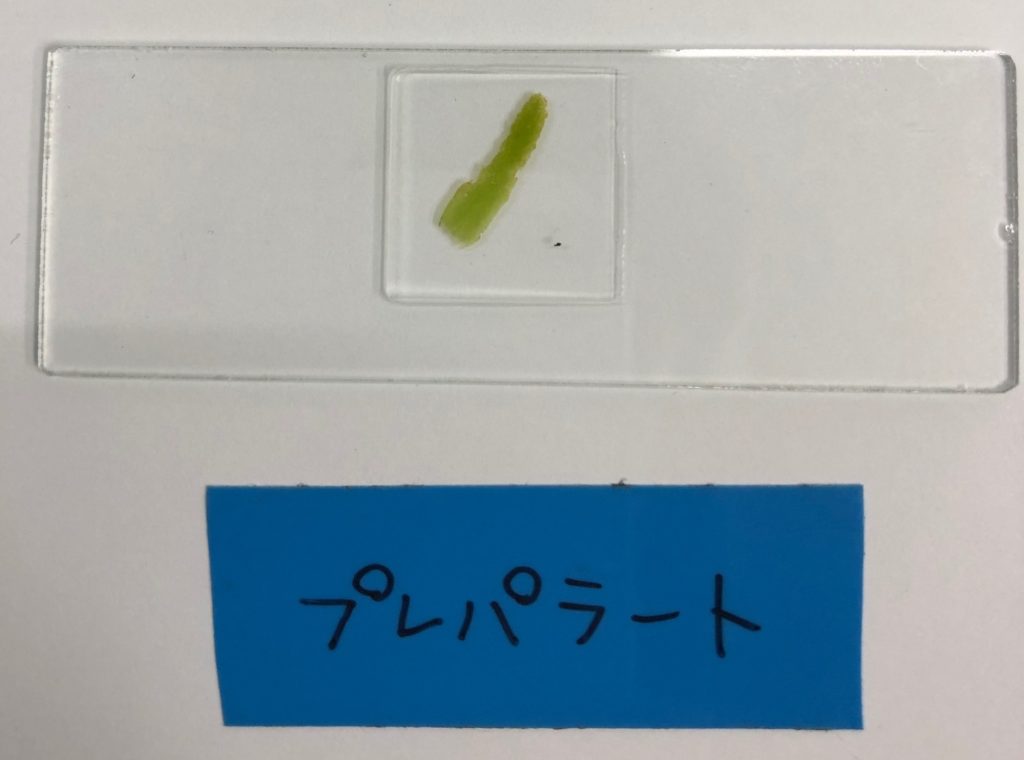

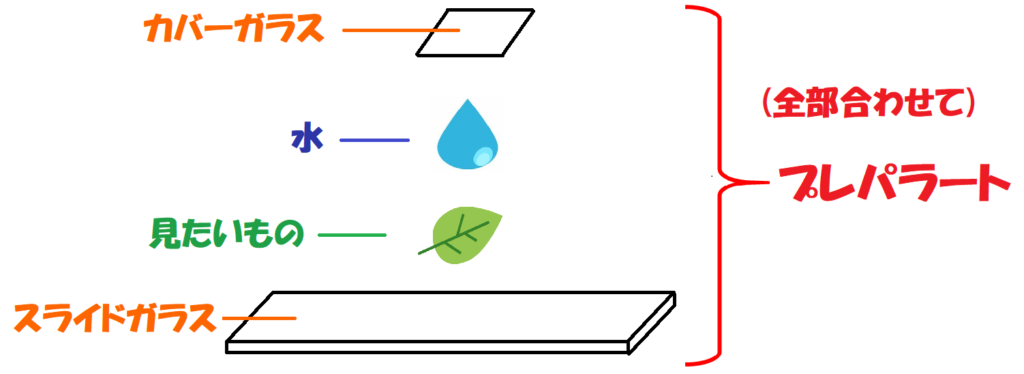

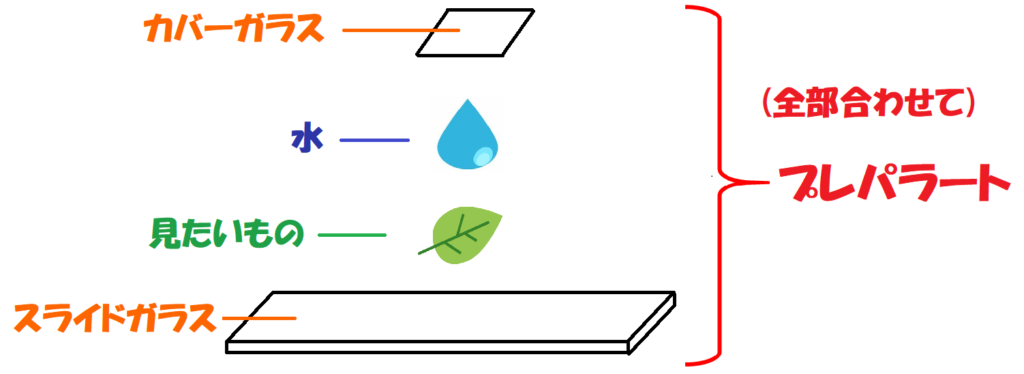

プレパラート

プレパラートとは顕微鏡観察のため二枚のガラスに挟んだ、生物や鉱物の標本のことである。

つまり、下の図のように、スライドガラスとカバーガラスで、観察したいものを挟んだものが「プレパラート」である。

柄つき針

柄が付いた針。理科ではプレパラートをつくる際、気泡(空気の泡)が入らないようにするために用いることがある。

柄つき針を使ったプレパラートの作り方は↓

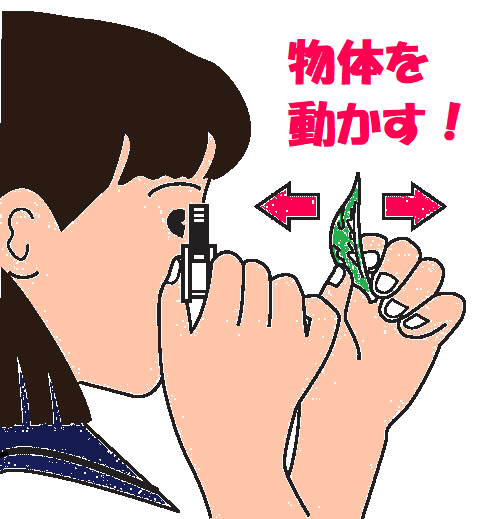

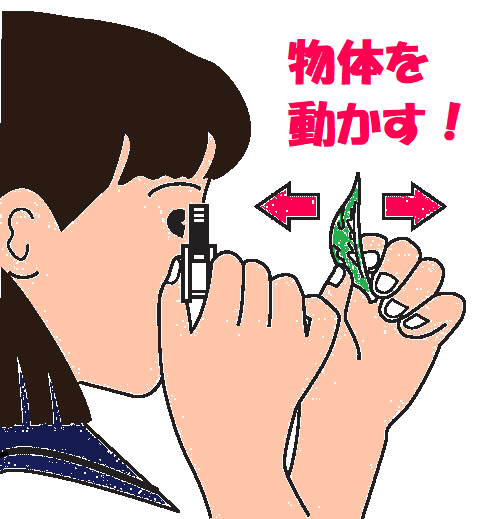

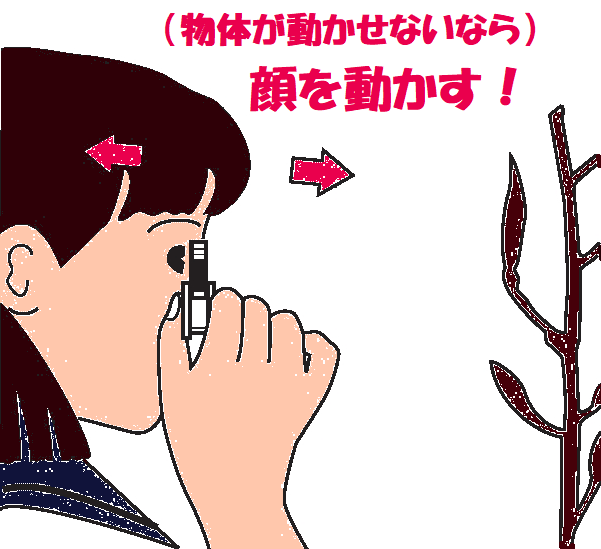

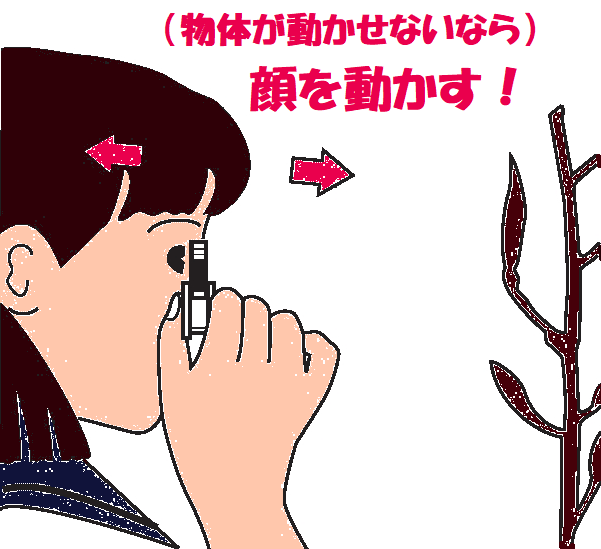

ルーペ

むしめがね。拡大鏡のこと。

ルーペで観察する際には、目に近づけて持ち、見たいものを前後に動かして観察する。

観察したいものが動かせないときは、目に近づけて持ち、頭(顔)を動かして観察する。

ルーペの詳しい使い方は↓から

電気について調べる実験器具

電源装置

乾電池の代わりになる電源装置で、直列つなぎ時の電圧を安定して得ることができる装置。

目盛りを調節することにより、電圧を調節することができる。

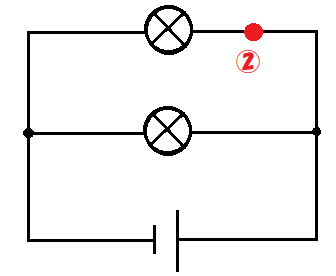

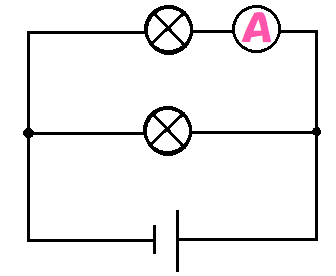

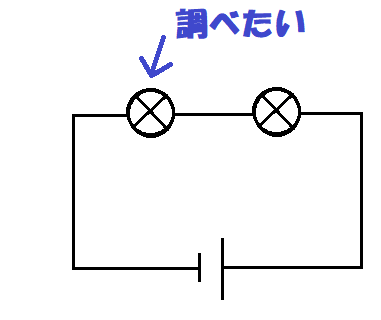

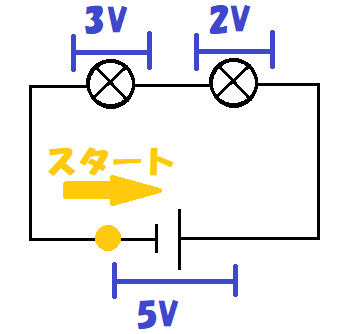

電流計

電流をはかることができる器具。

電流計の電気用図記号は→

回路に直列につなぐことにより、電流をはかる。

例えば、上の図の②に流れる電流をはかりたければ、下のように電流計を接続する。

詳しい電流計の使い方は↓から

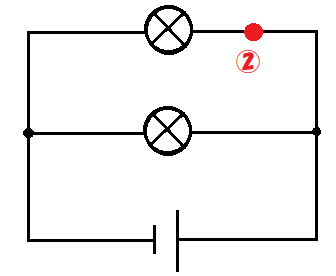

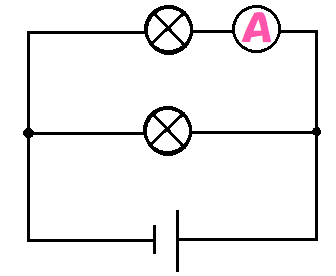

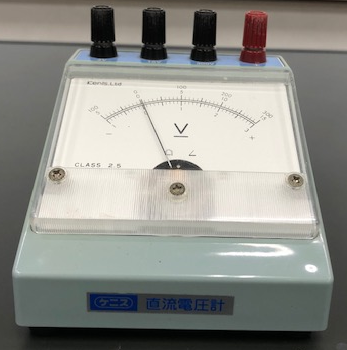

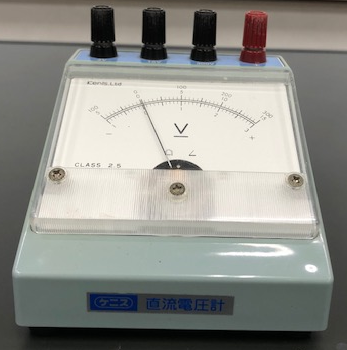

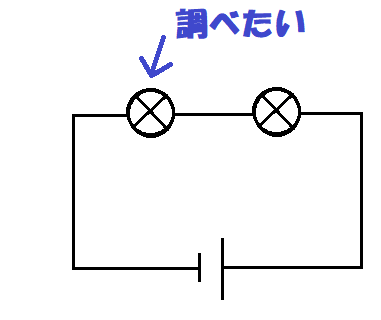

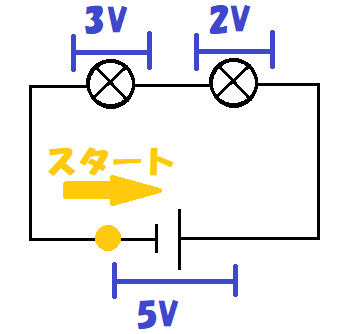

電圧計

電圧をはかることができる器具。

電圧計の電気用図記号は→

回路に並列につなぐことにより、電圧をはかる。

調べたいところを、挟むように考えるとよい。

詳しい電圧計の使い方は↓

検流計

回路に電気が流れているか調べるための器具。電流の向きも調べられる。電流の大きさを正確にはかるときには電流計を用いる。

クルックス管

実験用真空放電管である。イギリスのクルックスなどによって発明された。

陰極線、すなわち真空中の電子線はクルックス管の中で初めて見出された。

誘導コイル

直流から高電圧を発生させることができる装置。

インダクション・コイルとも言う。

これで理科の実験器具の名前と使い方の解説を終わるよ!

さわにいは、登録者8万人の教育YouTuberです。

中学の成績を上げたい人は、ぜひYouTubeも見てみてね!

また、2022年10月に学習参考書も出版しました。よろしくお願いします。

他のページも見たい人はトップページへどうぞ。

今なら相談無料です

またねー

コメント

コメント一覧 (17件)

気体検知管は?

気体検知管あるといいですね!

遅くなると思いますが、今後追加させていただきますね!

凄い分かりやすいです

アルコールランプは?

アルコールランプ!

アルコールランプないですね

中学ではあまり利用しないのと、学校でも使用しないことが一般的ですので、

ここでは入れていません。

コメントありがとうございます!

凄い分かりやすいです。

これからも頑張ってください!!

応援しています

こちらこそありがとうございます。!

自分も応援しています

さわにいさん!!

マジで助かりました、ありがとうございます

ど忘れしてました☆

ありがとうございます!

ど忘れしますよね()

薬さじと蒸発皿がない

ありがとうございます。

追加を検討させていただきます。

こんにちは

こんにちわ!

テスト近かったので、助かりました。無事いい点数取れましたよ!!ありがとうございます。

お役に立ててよかったです!これからも応援しています!

助かりました。ありがとうございます。